はじめに

動画生成AIの最前線に立つ、OpenAIの次世代動画生成AI「Sora 2」が登場しました。

SNSではデモ動画の質感や長尺生成の安定性が高く評価され、実務での活用報告が増えています。海外メディアでも前モデル比の物理一貫性と編集自由度が強みとして取り上げられ、広告制作や教育分野での実用段階に入ったという論調が目立ちます。

従来モデルでは難しかったリアルな物理挙動、音声・映像の同期制御、そして「あなた自身やペットを映像内に登場させる」といった革新的機能を備え、クリエイターから企業のマーケティング担当者まで幅広く注目を集めています。

この記事では、Sora 2の概要から「前モデルとの違い」「主な機能」「料金体系」「使い方(アプリ・Web・招待コード)」「他社モデルとの比較」「活用事例」「導入時の注意点」まで、段階を追って徹底解説します。

Sora 2とは

Sora 2とは、OpenAIが2025年9月にリリースを発表し、開発された次世代動画生成AIモデルで、テキストや画像などの入力データから高品質な動画を自動生成できるプラットフォームです。Sora 2は動画生成AIにおける“GPT-3.5の瞬間”とも言われており、生成精度と表現力の両面で大きな転換点となっています。前モデル「Sora」と比較して、動画の物理的なリアリティ再現性、複数キャラクターの動作制御、音声との同期などの面で大きく進化しており、映像制作・広告・教育といった幅広い分野での応用が期待されています。

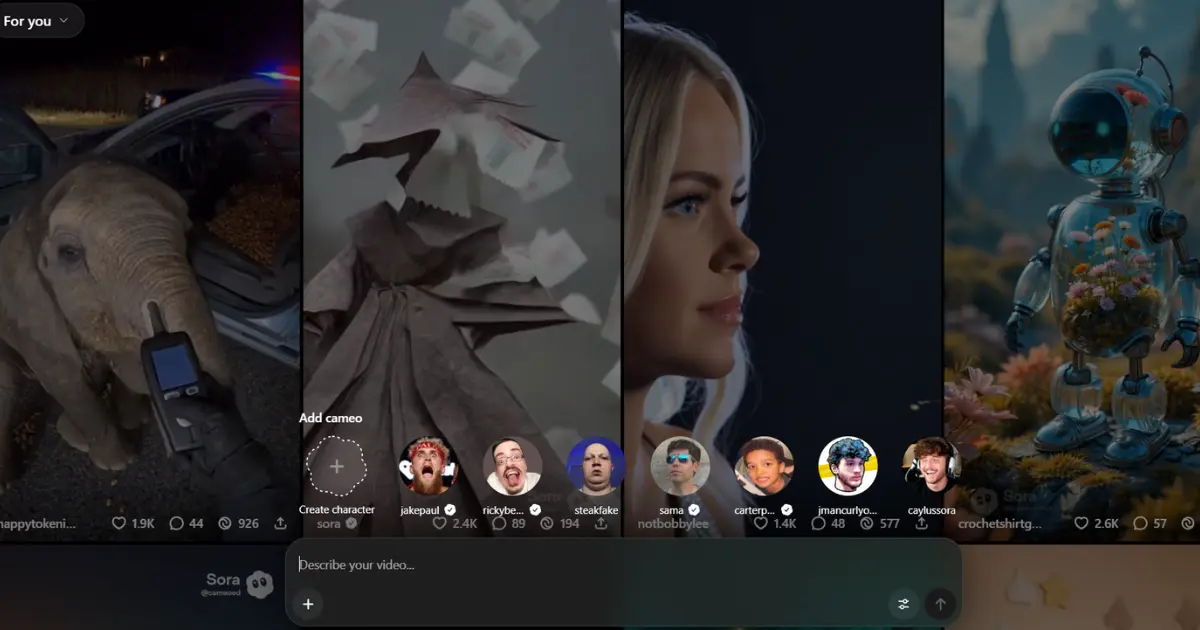

「生成A ×動画クリエイション」の可能性を大きく広げ、SNS動画、広告コンテンツ、ミュージックビデオ、教育用コンテンツの制作まで、幅広い用途に対応可能なことが特徴です。さらに、2025年最新版では「Cameo機能」により、自分やペットの顔・姿を動画に挿入できるパーソナライズ機能も追加されています。

使い方もWebアプリ・モバイルアプリからAPI連携まで柔軟に対応し、個人・法人問わず創造的・業務的な用途に活かすことができます。

Sora 2と前モデルとの比較

Sora 2は前モデルと比べて、動画生成の正確性と表現力、制御性が段階的に強化されています。以下は両モデルの主な違いを整理した比較表です。

| Sora(初代) | Sora 2(最新版) | |

| リリース年 | 2024年 | 2025年 |

| 動画解像度 | 最大1080p | 最大4K対応 |

| 最大動画長 | 20秒 | 無料ユーザー:15秒

Proユーザー:25秒 |

| 物理挙動再現 | ◯(一部) | ◎(高度なシミュレーション) |

| 音声生成/同期 | 音声非対応 | 音声・口パク・効果音対応 |

| キャラ挿入機能 | 未対応 | Cameo機能あり |

| 対応プラットフォーム | Web&API | Web/アプリ/API連携拡張 |

| 学習モデル | GPT-4系 | GPT-5ビジョン+専用動画モデル |

Sora 2は、視覚表現だけでなく映像全体の品質最適化に取り組んでいる点で大きく進化しており、生成AI動画分野におけるリーダー的存在となっています。

Sora 2の主な新機能

Sora 2では、クリエイティブワークフローを強力にサポートする新機能が多数追加されています。特に注目すべき機能は以下の通りです。

- Cameo(カメオ)機能

自分や家族、キャラクターの顔・姿を動画内に登場させることが可能に。動画生成のパーソナライズ性が飛躍的に向上しました。

- 音声同期生成(オーディオビジュアル統合)

映像だけでなく、効果音やセリフ、音楽との同期が可能に。登場人物の口の動きと音声が一致し、表現力が格段にアップ。

- マルチキャラクター対応とリアルな物理表現

2人以上のキャラクター同士の自然な動作・関係を再現可能。スポーツイベントやダンスシーンなどでも違和感のない動きに。

- マルチデバイス対応強化

PCブラウザに加え、スマホアプリでも操作・編集が可能に。さらにAPIも拡張され、業務システムへの組込みも簡単になりました。

これらの新機能により、Sora 2は動画マーケティング、SNSコンテンツ制作、教育、広告制作など幅広い領域で「生成AIを使うのが当たり前」という未来を切り開いています。

Sora 2の主な特徴

Sora 2は、従来のAI動画生成をはるかに上回る表現力と制御性を備えた、次世代の動画生成モデルです。特に「物理的なリアリティの再現性」「音声と映像の完全同期」「ユーザー自身のアバター生成」「多様・高精度なスタイル指定」「ハイブリッド入力(テキスト+画像)」などの特長が挙げられます。

これにより、クリエイティブシーンだけでなく、マーケティング、教育、ソーシャルメディア活用など、幅広い分野で動画制作の常識を変える存在となっています。ここでは、Sora 2を象徴する5つの主要機能を掘り下げ、その実用性と応用可能性に迫ります。

物理的なリアリズムの向上

Sora 2では、前モデルと比較して物理的リアリズムが大幅に強化されています。具体的には、キャラクターやオブジェクトの質感・動き、光や影の反射、重力や流体の影響など、現実世界で起こりうる物理現象を高度にシミュレートする能力を獲得しました。

例えば、人物がジャンプした際の身体の重力表現、風が髪や衣服に与える効果、水滴や炎の揺らぎといった細かなディテールまで再現できるため、視覚的な没入感が劇的に向上しています。

これにより、リアル志向のPR映像、広告動画、長編アニメーション制作、ゲームのシネマティック演出、VFXコンテンツなど、高いクオリティが求められる制作シーンにも違和感なく導入できるようになりました。

AI生成特有の“嘘っぽさ”を大幅に払拭した点がSora 2の大きな強みです。

音声・映像の同期(オーディオ・ビデオ連動)

Sora 2では映像だけでなく、音声生成とそれに基づく映像との完全な同期が可能になりました。これにより、従来では実現が難しかった「人物の口の動きと音声の一致」「シーンごとの効果音」「環境音の再現」がワンストップで実現します。

例えば、登場キャラクターが喋っている場面では、口の動きや表情がセリフや声質と自然に連動し、視聴者が違和感を覚えない演出が可能です。

さらに、屋外シーンでは風や動物の鳴き声、室内シーンでは足音やドアの開く音といった環境音が自動付与されることで、動画全体の臨場感が格段に向上します。映像編集の知識がなくてもプロ仕様の音声統合コンテンツを制作できる点は、マーケティング担当者や教育現場にとっても大きなメリットとなります。

ユーザー自身やオブジェクトを「カメオ(Cameo)」として挿入可能

Sora 2に搭載された「Cameo(カメオ)」機能は、ユーザー自身の顔写真やペットの画像、オリジナルキャラクター、フィギュアなどを元にアバターを生成し、それを動画内に登場キャラクターとして挿入できる革新的な機能です。例えば、自分がファンタジー映画の主人公として登場したり、自社オリジナルキャラクターがCM内を駆け巡るといった、従来では高額なVFX技術が必要だった演出を、AIの自動生成だけで実現できます。

Cameo機能は、ブランドプロモーション、バーチャルイベント、ファン向けの体験型コンテンツにも応用が可能で、ファンエンゲージメントの向上にも貢献します。パーソナライズド動画の制作において、真価を発揮する強力な機能です。

スタイルと構図の多様性および高度な制御性

Sora 2は、動画の「スタイル」「アングル」「カメラワーク」といった映像表現の多様性と制御性においても大きな進化を遂げています。プロンプトやリファレンス画像を用いることで、「ピクサー風アニメ」「ネオン調サイバーパンク」「ドキュメンタリー風」「プロのミュージックビデオ」といった多彩な映像スタイルを再現可能です。

さらに、カメラのズーム・パン・手ぶれ表現、被写体の位置指定、背景の空間的奥行きまでプロンプトで制御できるため、制作意図を忠実に反映させた動画生成が可能です。

これにより、プロの映像クリエイターが用いる「ショット設計」のような高度な演出作りも、AI上で完結するようになりました。

テキスト・イメージから動画への生成/入力メディアのハイブリッド対応

Sora 2は「テキストから動画を生成する」だけでなく、「画像」「動画クリップ」「スタイル参照用の写真」など、複数のメディアを組み合わせて動画を生成・編集する「ハイブリッド対応」が可能です。

例えば、人物の写真をアップロードして、「この構図で自然の中を歩く動画を生成」といった命令を行えば、静止画をもとに動くキャラクターが生成される仕組みです。

また、既存の動画クリップを入力し、そのスタイルや動きを変化させる編集も可能なため、「ゼロから動画を作る」のではなく「既存素材を活かしてブラッシュアップする」というワークフローにも対応できます。これにより、プロモーション映像制作やSNS投稿用動画の効率化を大幅に実現できます。

Sora 2の使い方

Sora 2は、アプリ版・Web版の両方で操作できるため、スマートフォンでもPCでも手軽にプロクオリティの動画を生成できる仕様です。また、API経由での連携も提供されているため、開発環境での自動生成や自社サービスへの組み込みも実現できます。

動画制作の手順は、基本的に「ユーザー登録→モード選択→プロンプト入力or素材アップロード→動画生成→ダウンロード・共有」というシンプルな流れ。操作画面も直感的に設計されているため、初心者でも数ステップでプロ並みの動画を制作可能です。

「Sora」アプリでの使い方

スマートフォン向けの「Sora」公式アプリを利用すれば、隙間時間に動画を生成したり、移動中にプロジェクトの進捗を確認したりできます。

アプリ版の特徴は、スマホカメラと連動した撮影・挿入機能がある点で、画像や音声をその場でアップロード → AIで即変換 という使い方も可能です。

アプリを開いたら、まず「新規プロジェクト」をタップし、動画のスタイルやシーンを選択します。次に、「プロンプト入力」または「素材アップロード」を選び、生成条件を設定します。プレビュー表示で微調整した後、生成ボタンをタップするだけで、高品質動画が自動生成されます。

生成後はSNS連携機能を使って、X(旧Twitter)やTikTokへワンタップで共有も可能です。

Web版での使い方

Web版は大画面のPC環境に適したレイアウト構成になっており、複雑な動画編集や長尺コンテンツ生成にも対応できるのが強みです。公式サイトにアクセスし、ユーザー登録を行った後、「Get Started」をクリック。

その後、テキストプロンプトを入力するか、画像・動画などの参照素材をアップロードし、生成設定を細かく調整します。

Web版の利点は、プロジェクトごとに履歴管理やバージョン保存ができる点で、広告代理店や映像制作会社など、複数人でひとつの案件を進める際にとても便利です。また、APIタブからは直接スクリプトを発行し、自社システムに連携させることも可能です。

招待コードの発行

Sora 2は現在、正式リリース前の「招待制ベータ版」でも提供されており、利用開始のためには優先アクセス申請による招待コード(インビテーションコード)が必要となります。

公式サイトから「Join Waitlist」に登録すると、順次コードがメールで届きます。企業導入やAPI利用の場合は専用の優先フォームが用意されており、こちらを使うことで最短2〜3営業日以内に発行されるケースもあります。

なお、既存ユーザーは「My Account」から追加招待コードの発行が可能で、3〜5人分の招待枠を付与される場合もあります。招待枠は定期的に追加されるため、チーム利用を検討している場合は活用することをおすすめします。

Sora 2の料金プラン

Sora 2は、現在「無料アクセス+有料プラン」というハイブリッド型の料金体系を採用しています。まず無料プランでは、招待制での利用となり、一定の生成時間・解像度が制限された形で試用が可能です。

次に有料プランとして「Pro」または「ベーシック有料プラン」が提供されており、長尺動画、1080p以上の解像度、ウォーターマークなし、商用利用権付きといった付加価値が付いています。比較表を使って各プランの概要を把握した上で、自社用途・個人用途それぞれに最適なプランを選択することが重要です。

以下の比較表を参考にして、どのプランが自身の利用目的に合っているかを見定めましょう。

| 月額料金/条件 | 主な特徴 | |

| 無料プラン | 招待制・無料 | 短尺動画・720p程度・ウォーターマークあり |

| ベーシック有料 | 約US$7.9/月(年払い)【※海外サードパーティ情報】 | 100クレジット/月・商用利用可・ウォーターマークなし |

| プロ有料 | 約US$200/月(ChatGPT Pro付帯) | 長尺・高解像度・優先リソース・商用権利付き |

※料金および条件は地域・提供チャネルによって異なり、将来的に変更される可能性があります。

Sora 2 APIの利用料金

Sora 2のAPIを通じて動画生成を自社システムやアプリケーションに組み込む場合、料金モデルは従量制+クレジット制が基本となる見込みです。現時点では公式に詳細なAPI料金が全公開されていないものの、複数の調査情報から生成秒数あたりのクレジット消費や動画解像度・フレーム長・音声含有の有無による料金差が確認されています。

例えば、あるレポートでは「10秒動画あたり30クレジット(約US$0.15相当)」という数値が使われており、生成が長尺・高解像度になるほど消費数は増加する仕組みです。企業用途では、月間10,000クレジットといったボリューム契約が用意される場合も言及されています。

API利用時には、以下のようなポイントを押さえておくとよいでしょう。

- 解像度・秒数・音声有無などによってクレジット消費量が変動

- 商用利用やウォーターマーク除去など有料プランが前提のケースあり

- API呼び出し数に応じてボリュームディスカウントの構造が検討されている

- 初期導入時にクレジット消費/予算を見通すためのテストが重要

今後、Sora 2 APIの正式公開に伴い、より明確な料金表やプランが提示される可能性があります。導入を検討中の企業や開発チームは、利用想定数、生成秒数、解像度などをもとに料金推算をしておくことを強くおすすめします。

他社の動画生成AIモデルとの比較

2025年現在、動画生成AI市場において注目すべきモデルとして、Sora 2のほかに Google Veo 3、Meta Vibes、Runway Gen-4が挙げられます。それぞれ「生成クオリティ」「用途」「制御性」「導入コスト」「共有・プラットフォーム対応」といった観点で個性を持っており、用途に応じて最適な選択が重要です。

以下の比較表をもとに、Sora 2がどの領域で優位か、他モデルがどこに強みを持つかをご確認ください。

| モデル | 開発元 | 発行日 | 主な強み・特徴 | 想定用途 | 留意点 |

| Sora 2 | OpenAI | 2025年9月 | 生成速度/物理再現/音声同期・ユーザー挿入対応/ハイブリッド入力対応 | EC動画・マーケ動画・汎用生成用途 | 長尺4K動画・エンタメ大作での実績は今後期待 |

| Google Veo 3 | Google DeepMind | 2025年5月 | フォトリアルな映像、長尺生成、高解像度対応 | 映画・ブランデッド動画・高級プロモーション | 高コスト、専門知識が必要 |

| Meta Vibes | Meta(旧Facebook) | 2025年9月 | ソーシャル向け短尺動画、リミックス/共有機能強化、スマホ連携 | SNS投稿、個人クリエイター/コミュニティ動画 | 動画長・制御性・商用利用の詳細が未公表 |

| Runway Gen-4 | Runway Research | 2025年3月 | キャラクターや構図制御の自由度、クリエイティブ指向 | 広告・映像制作・芸術表現用途 | 長尺・商用スケールでの実績が限られる |

この比較から分かるように、Sora 2は「実用性」「汎用性」「操作の容易さ」のバランスに優れており、特にEC/マーケティング用途やSNS向けの動画生成において非常に魅力的な選択肢です。Google Veo 3はハイクオリティな制作用途に、Runway Gen-4はクリエイティビティと制御性に、Meta Vibesは短尺・ソーシャルフォーマットに強みを持ちます。

用途と予算、運用体制を整理したうえで、自社にとって最適なモデルを選定することが、動画生成AI導入成功への鍵となります。

Sora 2の活用事例3選

OpenAIが発表した次世代動画生成AI「Sora 2」は、単なる動画生成ツールに留まらず、ユーザーの創造力を大きく拡張する存在として注目されています。

プロンプトの指示に応じて自然な映像・動作・音声を統合生成できるほか、複数素材をつなぎ合わせる高度なトランジション処理や、日本語の音声を含むマルチメディア動画の構築機能も搭載。特に日本国内では、SNSでの自己紹介動画やプレゼン資料の動画化、アニメ風コンテンツへの応用例などが続々と共有されています。

ここでは、実際にSora 2を活用したユーザーによる事例を3つ紹介し、その表現力・実用性を具体的に見ていきます。

事例① 自分自身を主人公にした「SNS向け自己紹介アニメ動画」を生成

SNSユーザーの間で注目を集めているのが、「自分自身を動画の登場人物にできる」というSora 2の特徴を活かした活用例です。X(旧Twitter)ユーザーの@shota7180さんは、「理想のアニメ世界に自分を登場させる」という目的でSora 2を利用。

日本語の複雑なプロンプトは完全一致しない部分もありますが、ストーリー性のある2D/3D動画を一括生成できる点に驚いたと感想を述べています。

また、日本語音声を自動生成できるためナレーションやキャラクターボイスも自然に付与。SNSでの発信やサービス紹介動画にも応用でき、自己表現ツールとしての活用に大きな可能性が広がりました。

出典:https://x.com/shota7180/status/1973325396776198600

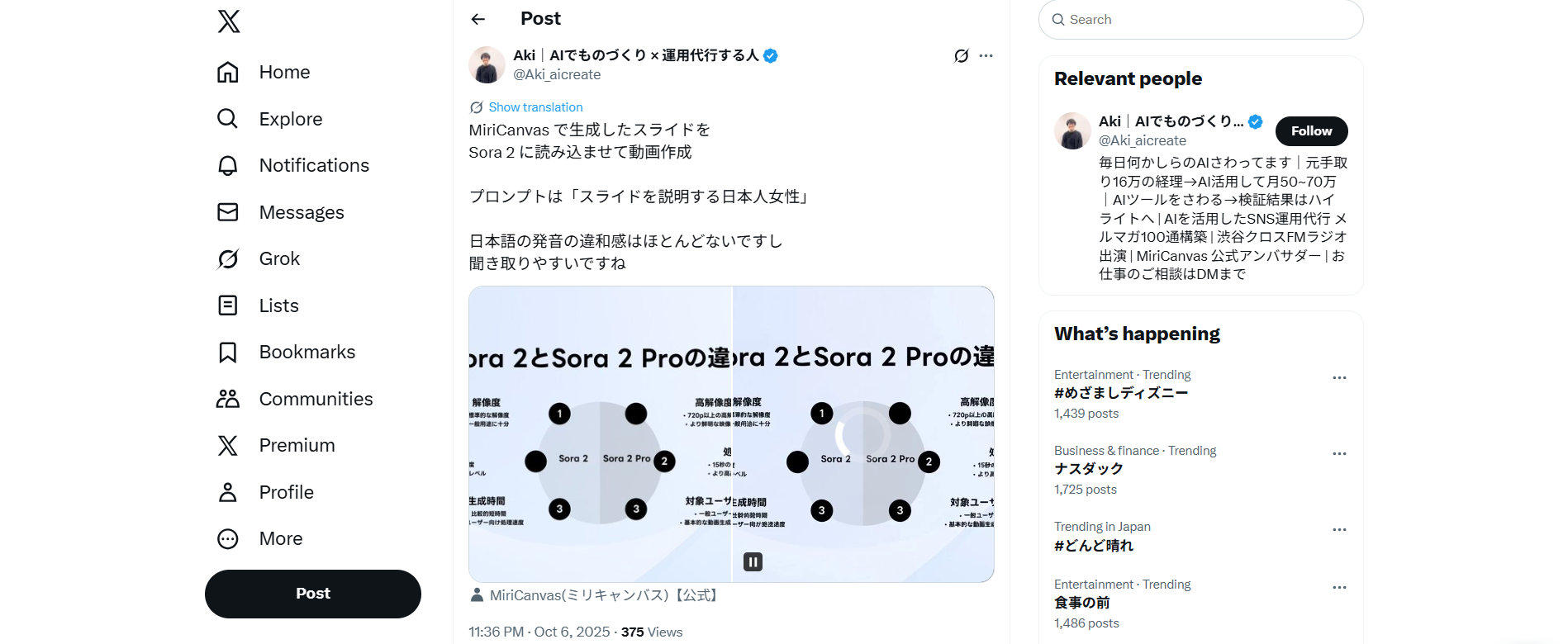

事例② プレゼン資料をナレーション付き動画に変換「スライド教材の自動動画化」

Sora 2は単なるクリエイティブ動画制作だけでなく、ビジネス資料や教育コンテンツの動画化にも活用されています。例えば、Xユーザーの@Aki_aicreateさんは、MiriCanvasで生成したスライド資料をSora 2に読み込ませ、さらに「説明する日本人女性」というプロンプトを付加。

結果、スライドの内容に沿って女性ナレーションが自然な日本語で説明する教材動画が生成されました。日本語発音も非常に滑らかで、従来の音声合成ツールより学習コストが低く、教育者や講師、マーケターにも有用です。

資料→動画変換ツールの決定版とも言える進化が見られます。

出典:https://x.com/Aki_aicreate/status/1975208510494511397

事例③ 異なる映像間を“シームレス遷移”する圧巻のトランジション技術

Sora 2の大きな進化のひとつが、動画同士を違和感なく繋ぐトランジション生成機能です。X上で@aisonesoneさんが紹介した検証動画では、まったく異なる2つの映像が自然に補間され、ひとつの流れる映像として再構成されていました。

被写体・構図・カメラワークの切り替えがAIにより最適化され、単なるシーン合成ではなく、物語全体の流れに沿った“間”や“動き”まで創出されているのが特徴です。

動画編集者にとって手間のかかるクリップ間処理が自動化されるため、映像コンテンツ制作のプロセスを大幅に効率化できる可能性が示されています。

出典:https://x.com/aisonesone/status/1758392474937254012

Sora 2を活用する際の注意点

Sora 2は動画生成AIとして多くのクリエイティブやマーケティングの現場で活用が進んでいますが、高い機能性の反面、利用時にはいくつかの注意点を理解しておく必要があります。AIによるコンテンツ生成には、ライセンスの扱いや倫理的・法的な側面、API利用の技術的制約など、クリエイターや企業が配慮すべきポイントが多数存在します。

ここでは、Sora 2を安全かつ効果的に活用するための注意点として、「ライセンス問題」「表現の制限」「倫理ガイドライン」「API利用時の制限」という4つの観点から、押さえておくべきポイントを解説します。

ライセンス問題

Sora 2を使って生成した動画コンテンツには、商用利用可能な場合と、ウォーターマークが付いた非商用利用のみに制限される場合があります。特に無料プランやβ版招待制アクセスの場合、生成物に商用利用の制限がつくことが多く、プロモーション動画や広告素材として使用する場合は、有料プランにアップグレードが必要です。

また、生成された動画に第三者の知的財産要素(キャラクター、ロゴ、音楽など)が含まれる場合、それらの素材の権利についても確認する必要があります。権利処理を怠った場合、著作権侵害となり企業の信頼低下や法的トラブルにつながるリスクがあるため、利用規約を読み込んだうえで適切な権利クリアランスを行うことが重要です。

表現の制限

AIによる動画生成は、プロンプト入力により多様な表現を実現できますが、公序良俗に反する内容や暴力的・差別的な表現、誤解を招くフェイク映像など、生成が制限されるケースが存在します。Sora 2でもポリシーに基づき、特定の単語やテーマが含まれるプロンプトは自動的にブロックされ、動画が生成されないような仕組みが設けられています。

また、人物の顔や音声を無断で利用するディープフェイク的な使い方は、ガイドライン上も制限の対象となっています。企業やクリエイターは、配信先プラットフォームの規約も確認しながら、適切な範囲でのコンテンツ制作を行う必要があります。

倫理・ガイドライン

AI動画生成は技術の進歩とともに、倫理的な問題が社会的に注目されるようになりました。特に実在人物の顔や声を生成・コピーする技術が一般化する中、偽情報の拡散やプライバシー侵害といった懸念が指摘されています。

Sora 2でも、OpenAI独自の倫理ガイドラインが設けられており、公開コンテンツ制作時にはそれらのルールに準拠する必要があります。倫理面に配慮した運用を行うことで、企業価値の保護、ブランド信頼の維持にもつながります。

API制限

Sora 2のAPIは強力な生成能力を持つ一方、利用状況によっては「秒数制限」「クレジット制限」「リクエスト数制限」がかかる場合があります。特に無料枠や個人プランの場合、1日の呼び出し数や動画生成の解像度・長さに上限があり、大量生成や商用展開を想定した用途では物足りないケースが出てきます。

また、APIの仕様変更やメンテナンスが予告なく行われる場合があるため、業務システムに組み込む際はバックアップ体制やフェイルセーフを設けておくことが推奨されます。

まとめ

Sora 2とは、動画生成AIの新たなスタンダードと言える革新的なモデルです。高精度な動画生成、音声との自然な同期、ユーザーやオブジェクトの挿入といった新機能は、個人クリエイターから企業のマーケティング担当者まで幅広く活用できます。商用利用やAPI連携、他社モデルとの比較では用途による最適解が変わるため、目的を明確にしてプラン選定を行うことが重要です。

AIを活用した動画制作やワークフロー構築の支援に強みを持つのが、AI開発を専門とするHBLABです。HBLABでは、生成AIを活用した動画活用設計や業務プロセス最適化、企業向けのDX推進などを包括的に支援しています。Sora 2をはじめとする最新のAI技術を業務に取り入れたい方は、まずは専門家に相談することで、自社に最適な導入設計を検討できます。