はじめに

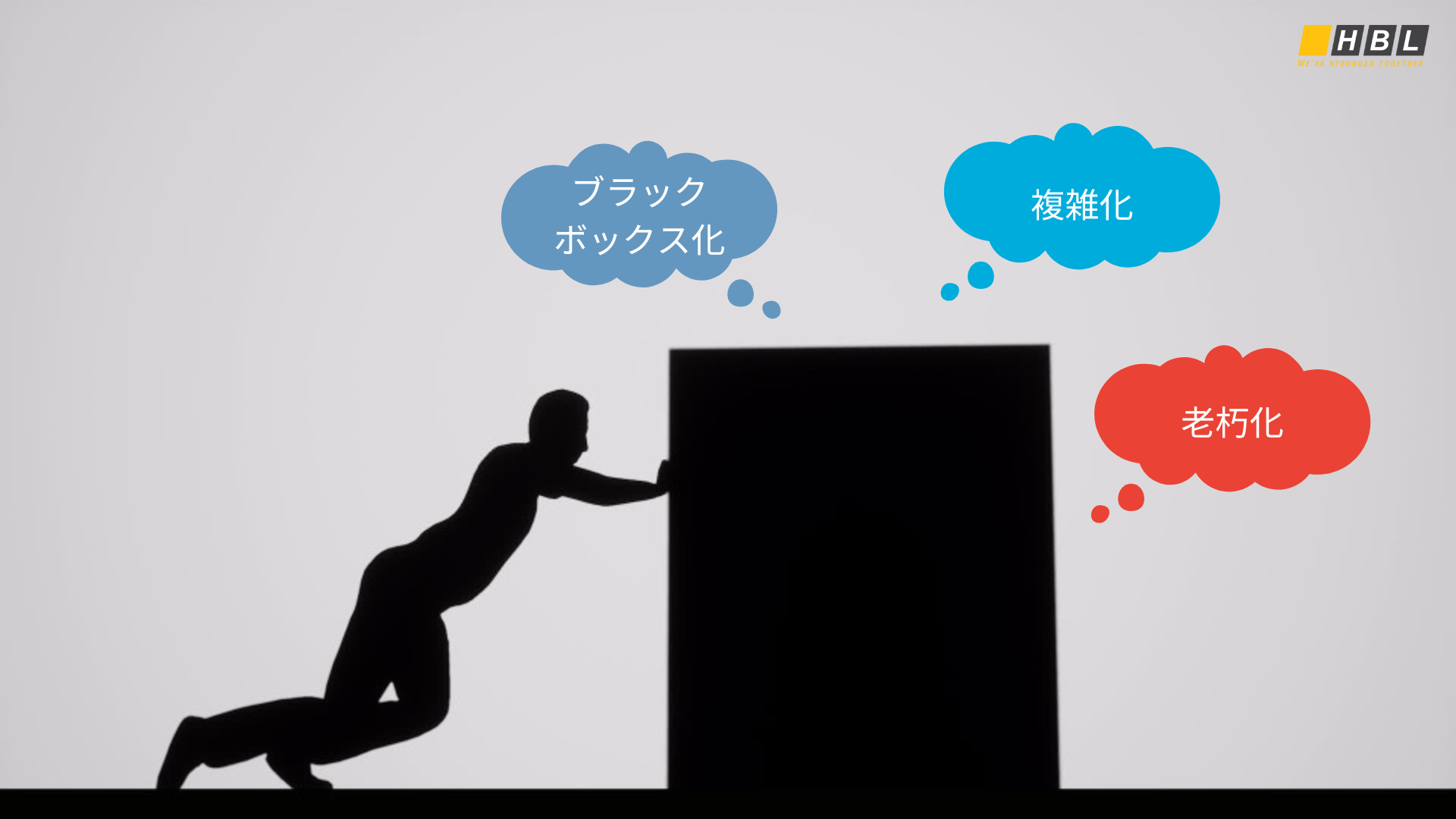

「レガシーシステム」という言葉を耳にする機会は多いものの、その正確な定義や問題点については曖昧なままにされがちです。多くの企業では、長年使い続けてきた基幹システムが老朽化・複雑化し、業務効率やセキュリティの観点から深刻な課題となっています。しかし、「使えているから」「変えるのが面倒だから」といった理由で、対応が後回しになっているケースも少なくありません。

この記事では、今さら聞けないレガシーシステムの基礎知識から、企業が直面する5つの主要課題、そして脱却に向けた最新のモダナイゼーション手法までをわかりやすく解説します。これからDXを本格的に進めたい企業担当者の方にとって、最初の一歩となる情報をお届けします。

レガシーシステムとは?その定義と特徴

レガシーシステムとは、導入から長期間が経過し、現在の業務要件や技術環境に適合しなくなった情報システムを指します。一見すると正常に稼働しているように見えるこれらのシステムも、内部では技術的な老朽化やブラックボックス化が進み、新たな機能追加や外部連携の妨げとなるケースが多く存在します。特に近年のDX(デジタルトランスフォーメーション)推進においては、レガシーシステムが企業の成長や競争力強化の障壁とされるようになりました。

また、保守運用を担う人材の高齢化や退職によって、技術継承が困難になる点も大きな問題です。つまり、レガシーシステムは単なる「古いシステム」ではなく、「企業の変化に適応できなくなった戦略的負債」として捉える必要があります。

レガシーシステムの定義(経済産業省レポートに基づく)

経済産業省の「レガシーシステム刷新に関する検討会」報告書(2025年5月28日版)では、レガシーシステムを単に「古いシステム」と定義するのではなく、事業環境の変化やデジタル技術の進展に対応できず、業務改革の足かせとなっている状態の情報システムと明記しています。この中で、特に重要視されているのが「維持管理に多大なコストがかかり、新たな価値創出に資源を回せない状態」です。

さらに、過剰なカスタマイズやドキュメント不足により、機能や構造がブラックボックス化している点も、企業にとって大きなリスク要因とされています。このようなシステムは、技術的負債のみならず経営的負債ともなりうるため、経済産業省では「早期の刷新と段階的なモダナイゼーション」を強く推奨しています。つまりレガシーシステムは、単なるIT課題ではなく、経営課題そのものであるという認識が求められているのです。

※参考リンク:

システムが「レガシー化」する5つの原因

システムがレガシー化する背景には、さまざまな要因が複雑に絡み合っています。ここでは代表的な5つの原因を挙げ、それぞれのリスクと影響を解説します。

1. 技術の陳腐化(古い技術の継続使用)

長年にわたって運用されてきたシステムでは、技術的な進化に取り残されることがよくあります。10年〜20年前に構築されたシステムは、最新のクラウド環境やAI連携などの現代的な要件に対応できないことが多く、拡張や他システムとの統合も困難です。このように時代遅れとなった技術基盤が、システムの柔軟性と競争力を奪っていきます。

2. 過剰なカスタマイズ

業務に合わせてシステムを細かくカスタマイズしすぎると、その構造は複雑化し、開発者本人以外では理解できない“ブラックボックス”状態になります。その結果、保守や改善に多大な手間とコストがかかるようになり、変更にも大きなリスクを伴うようになります。こうした過剰な独自仕様は、将来的な足かせとなります。

3. ドキュメント不足と担当者の属人化

設計書や操作マニュアルといった技術ドキュメントが存在しない、あるいは更新されていないケースでは、担当者が異動・退職した途端に知見が失われ、システムの全体像が把握できなくなります。属人化が進むと、問題発生時の対応も遅れ、保守や改修が極めて困難になります。

4. 刷新の先送り(コスト・時間の問題)

システムの刷新には多くの予算と時間が必要ですが、その負担感から経営層の判断が後回しにされがちです。結果として、限界を迎えた旧システムが使い続けられ、トラブルが慢性化したり、時代に合わない運用が定着してしまう事態が起こります。問題が顕在化するまで手が打たれないことも少なくありません。

5. 特定ベンダーへの過度な依存

開発を一手に担うベンダーに依存しすぎると、技術的にも契約的にも他社への切り替えが困難になります。囲い込みが強い状態では、仕様の見直しや改善提案が制限され、コスト面・柔軟性の両方で自由を失ってしまいます。こうした構造的な依存は、レガシー化を加速させる大きな要因の一つです。

レガシーシステムが抱える主な課題

一見すると安定して動作しているように見えるレガシーシステムですが、その裏では多くの企業が深刻な課題を抱えています。特に近年では、保守コストの増大やセキュリティリスクの高まり、外部システムとの連携困難など、経営や業務の柔軟性を損なう要因が顕在化しています。また、こうした課題を放置することで、企業の成長機会を逸するケースも少なくありません。

ここでは、レガシーシステムが引き起こす代表的な5つの問題について、それぞれ詳しく見ていきましょう。

保守・運用コストの増大

レガシーシステムの代表的な課題の一つが、年々増加する保守・運用コストです。古い技術で構築されたシステムは、ハードウェアの部品調達やOS・ミドルウェアの保守サポートが終了しているケースも多く、ちょっとした修復やアップデートにも多大な費用と時間がかかります。さらに、対応できるエンジニアが減少しているため、保守作業を依頼する外部ベンダーの技術者単価も上昇傾向にあり、固定費化することもしばしばです。

こうしたコストは、システムを「維持するためだけにかかる費用」であり、本来新しいサービス開発や事業拡大に投資すべきリソースを圧迫してしまいます。結果として、IT予算の大半が“守り”に使われるという非効率な状況が続くのです。

ブラックボックス化

レガシーシステムが抱える深刻な問題の一つが、システムの“ブラックボックス化”です。これは、ドキュメントが不十分である、または更新されていないことで、システムの構造や仕様が現場で正確に把握できない状態を指します。特に独自にカスタマイズされたシステムや、長年にわたり同じ担当者が属人的に運用してきた場合に多く見られます。その担当者が異動・退職してしまうと、仕様の引き継ぎが困難になり、軽微な修正や障害対応ですら対応できなくなるリスクがあります。

また、ブラックボックス化が進むと、新たなシステム連携や業務改善のアイデアがあっても、現状のシステムを変更できないため、ビジネスの柔軟性が大きく損なわれるのです。

外部システムとの連携が困難

現代のビジネス環境では、クラウドサービスや外部ツールとの柔軟な連携が業務効率化に直結します。しかし、レガシーシステムは古い設計思想に基づいて構築されているため、API連携やリアルタイムデータ共有といった最新の要件に対応できないことが多々あります。また、そもそもインターフェースが非公開である、標準外のプロトコルを使用しているなど、技術的制約も多く存在します。

結果として、会計ソフトやCRM、SFAなどの最新ツールとの統合ができず、社内業務が分断されて非効率なオペレーションが生まれます。こうした非連携状態は、DXを阻む大きなボトルネックとなり、企業の情報活用力や意思決定のスピードにも悪影響を及ぼします。

セキュリティリスクの増加

レガシーシステムは、セキュリティ面でも深刻なリスクを抱えています。特に問題となるのは、OSやソフトウェアのサポート終了により、脆弱性への対応が不可能な状態になっていることです。パッチ未適用のシステムは、サイバー攻撃の格好の標的となり、情報漏洩やサービス停止などの被害を招く可能性があります。

また、セキュリティポリシーが古いまま放置されているケースや、アクセス制御が適切に設計されていない場合も多く、内部不正への対処も困難です。さらに、ログの取得や監視体制が整っていないと、インシデントが発生しても原因究明に時間がかかる、もしくは気づけないといった事態にもなりかねません。現代のIT環境では、「使える」だけではなく、「守れる」システムであることが求められています。

企業成長への足かせ

レガシーシステムの存在は、企業の成長や変革を阻害する最大の要因の一つです。業務プロセスの最適化を図ろうとしても、既存システムが柔軟に対応できず、新しい施策をスピーディに展開することができません。

例えば、新規サービスを立ち上げる際や、他社との業務連携を進める際に、レガシー環境がボトルネックとなって計画が頓挫するケースもあります。

また、業界や市場の変化に即応するためには、IT基盤そのものの俊敏性が求められますが、レガシーシステムでは改修にも長い期間と多額の費用が必要となるため、変化対応力が著しく損なわれるのです。これにより、競合に遅れをとったり、新たなビジネスチャンスを逃すといった経営的損失も生じかねません。

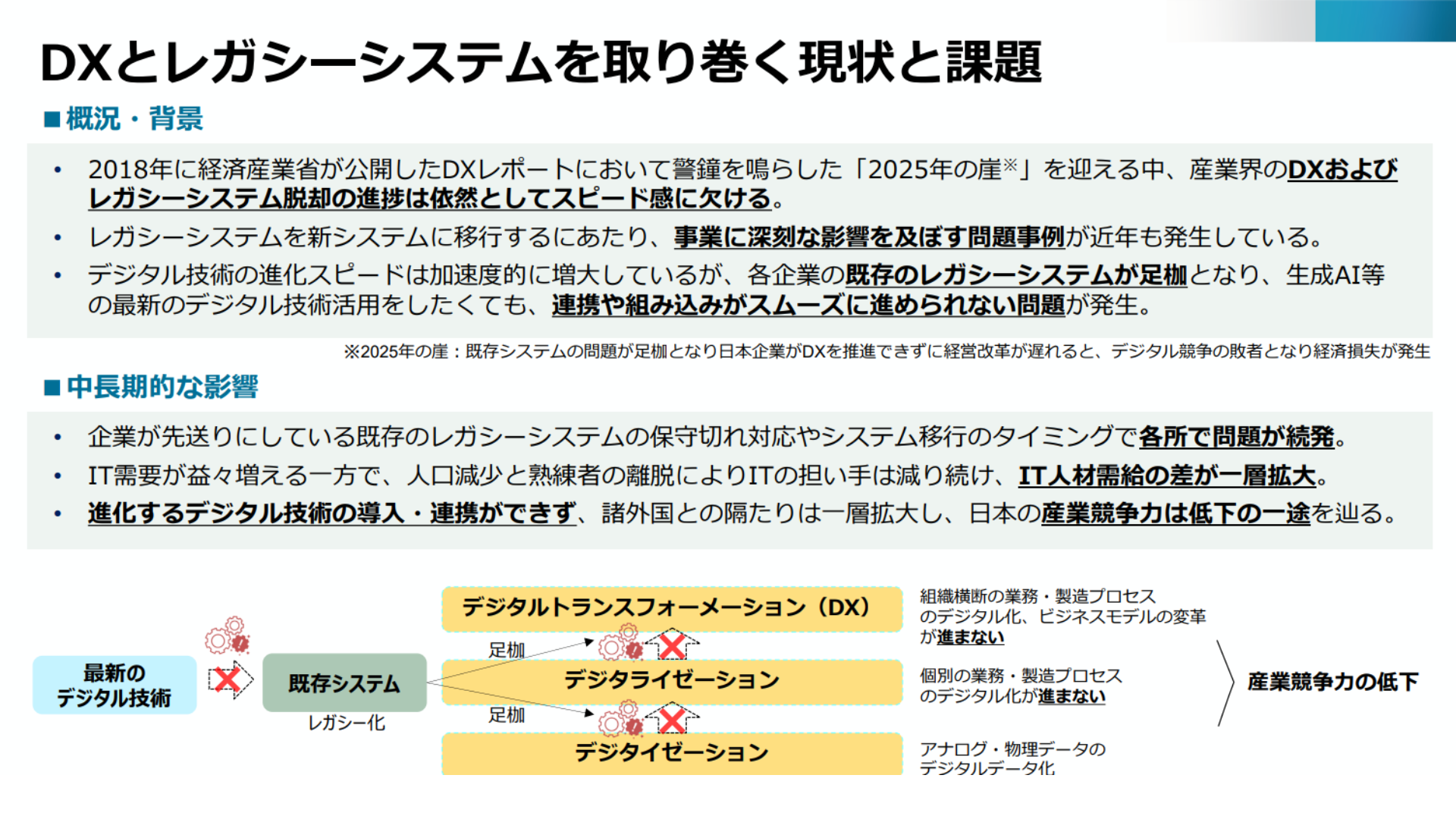

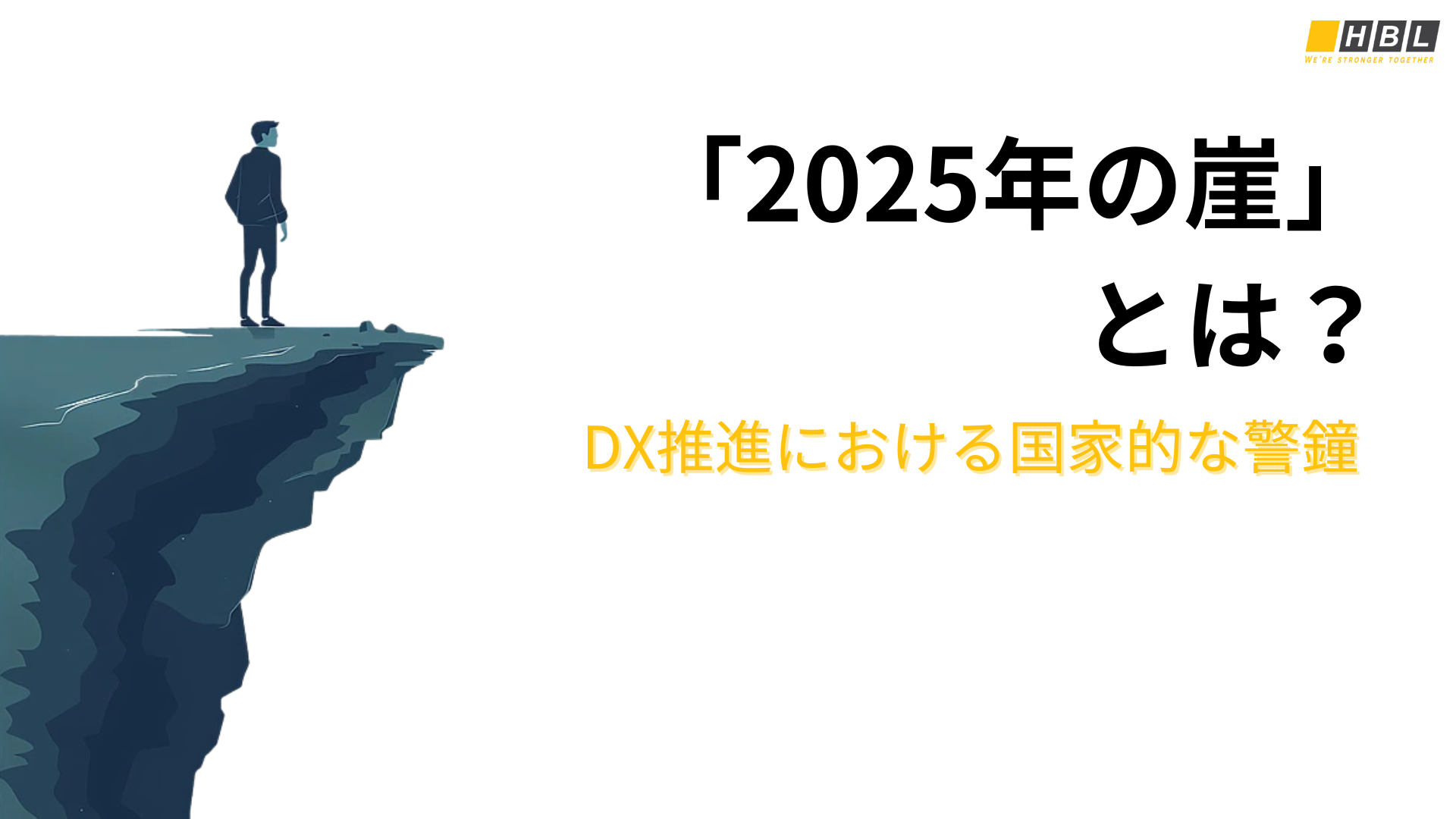

「2025年の崖」とは?DX推進における国家的な警鐘

「2025年の崖」とは、経済産業省が2018年に発表した「DXレポート」において提言された、日本企業がDX(デジタルトランスフォーメーション)に失敗した場合に直面する深刻な経済的リスクを指す言葉です。特に、老朽化したレガシーシステムを放置し続けると、ITコストの急増・人材不足・事業継続の困難化などが同時多発的に発生すると警告されています。

この「崖」を回避するためには、DXの本格的な推進とレガシーシステムの刷新が不可欠です。2025年は、そうした課題が本格的に表面化すると予測される分水嶺として位置づけられています。

「2025年の崖」の背景と意味

「2025年の崖」という言葉は、経済産業省が発表した『DXレポート~ITシステム「2025年の崖」の克服とDXの本格的な展開~』において登場しました。このレポートでは、日本企業が抱えるレガシーシステムの老朽化・複雑化・ブラックボックス化といった問題が、今後の成長を大きく制限すると警鐘を鳴らしています。

特に、基幹システムの65%以上が20年以上稼働しているという調査結果から、2025年頃にはその限界が一気に表面化し、最大で年間12兆円の経済損失が発生する可能性があると指摘されています。

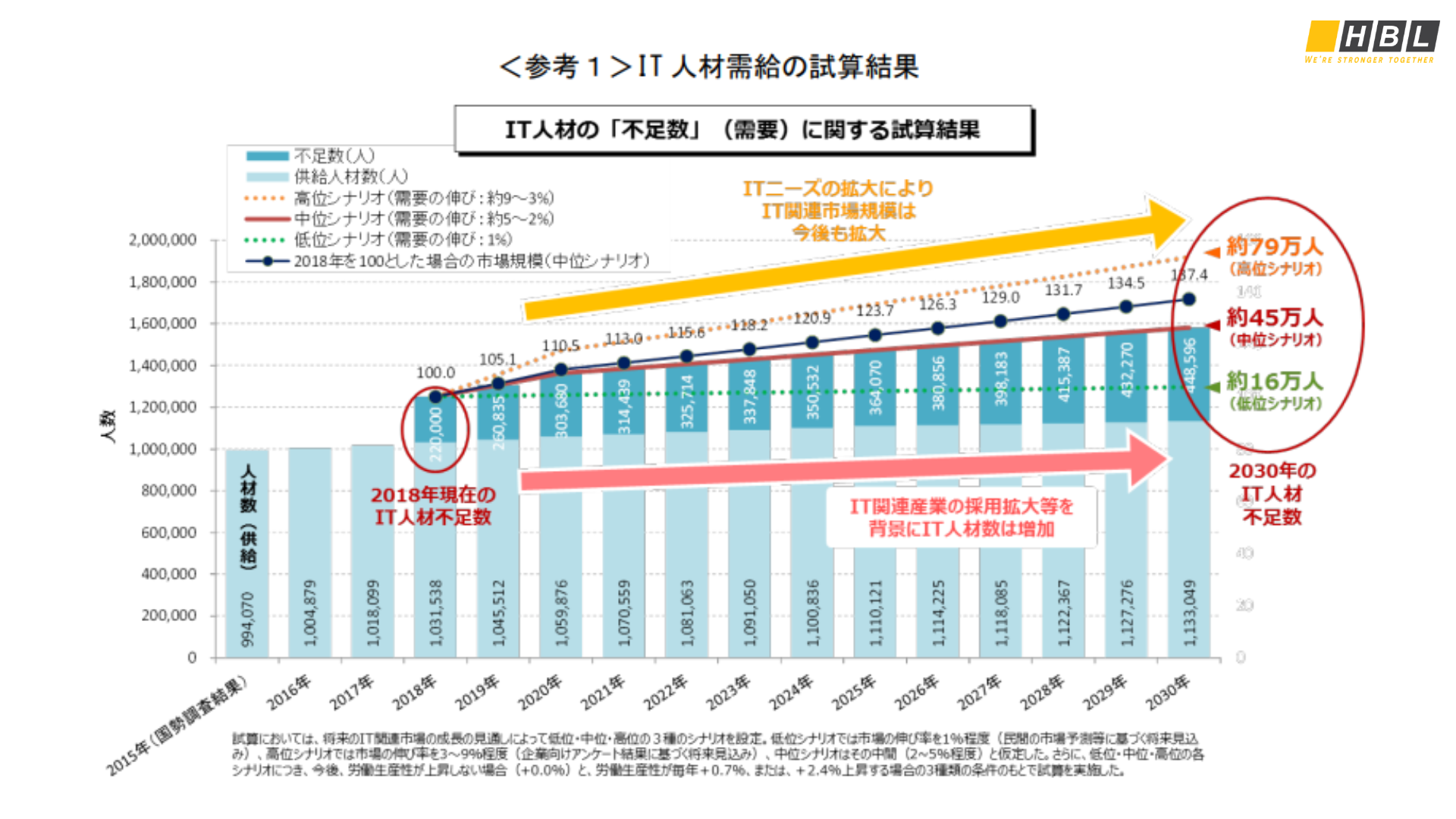

また、IT人材の引退・不足も重なり、企業が新たなサービス展開やグローバル展開を図るうえでの重大な足かせになるとされています。「2025年の崖」は単なるITの問題ではなく、日本全体の競争力と経済成長を左右する国家的な課題として捉える必要があるのです。

放置した場合の影響

「2025年の崖」に関する警鐘を無視し、レガシーシステムの刷新やDX推進を先送りした場合、企業には多大な経済的・組織的損失が及ぶと予測されています。まず最も大きな影響は、システム維持にかかるITコストの急増です。老朽化したシステムは故障リスクが高まり、対応できる技術者も減少するため、保守費用は増大します。

また、新しいビジネスモデルを迅速に構築する能力が損なわれ、他社に遅れを取ることで競争力を著しく喪失する恐れがあります。さらに、情報セキュリティの脆弱性も深刻化し、サイバー攻撃や情報漏えいといった重大インシデントのリスクも高まります。これにより、社会的信用の低下や法的責任が問われるケースも想定されます。

結果として、企業存続そのものが危ぶまれる状況に陥る可能性があるため、「2025年の崖」は決して他人事ではなく、喫緊の経営課題と捉えるべきです。

レガシーシステムのモダナイゼーションが必要な理由

近年、企業のIT戦略において「モダナイゼーション(近代化)」という言葉が頻繁に取り上げられています。特に老朽化したレガシーシステムを長年運用してきた企業では、そのままの状態で使い続けることがリスクへと変わりつつあります。保守コストの増加、外部システムとの非連携、セキュリティの脆弱性など、もはや放置できない問題が山積しており、DXを阻む大きな壁となっています。

ここでは、なぜレガシーシステムのモダナイゼーションが今必要なのか、企業視点での5つの理由を詳しく解説します。

保守・運用コストの削減

レガシーシステムを維持するためのコストは年々増加しています。主な要因は、古いハードウェアの交換部品が入手困難になること、OSやソフトウェアのサポートが終了すること、そして対応可能なエンジニアの減少により作業単価が高騰していることです。こうした状況では、ちょっとした修正や障害対応にも多大なコストが発生します。

さらに、予算の多くが“維持するためだけ”に使われてしまい、攻めのIT投資が行えなくなるのも問題です。モダナイゼーションによって、クラウド基盤やオープンな技術に移行すれば、保守費用を削減しつつ、安定性や可用性も向上します。限られたリソースを効率的に使うためにも、システム刷新は喫緊の課題です。

セキュリティ強化

サポートが終了したOSやソフトウェアを使い続けることは、深刻なセキュリティリスクを招きます。脆弱性が公表されていても修正パッチが提供されないため、マルウェアやサイバー攻撃の標的になりやすく、機密情報の漏洩やシステム停止などのインシデントに直結します。

また、ログ管理やアクセス制御などの基本的なセキュリティ機能が不十分なケースも多く、内部統制や監査の観点でも問題が指摘されます。モダナイゼーションを実施することで、最新のセキュリティ機能を持つプラットフォームに移行でき、ゼロトラストやエンドポイント保護などの現代的な対策が適用可能となります。企業の信用や法令遵守の観点からも、セキュリティ強化は避けて通れない課題です。

外部システムとの柔軟な連携

業務の高度化・自動化が進む現在、他システムやクラウドサービスとのスムーズな連携は企業の競争力に直結します。しかし、レガシーシステムは設計思想が古く、API未対応や非標準のプロトコルを使用しているケースが多いため、外部とのデータ連携が極めて困難です。

その結果、データの二重入力や手作業での転記が発生し、業務効率を著しく低下させます。モダナイゼーションによって、REST APIなどの標準的なインターフェースが利用可能となり、外部サービスとのリアルタイム連携や、クラウドベースのツールとの統合がスムーズになります。システム間のデータ統合が進むことで、経営判断のスピードや業務の柔軟性も飛躍的に向上します。

DX推進・競争力の確保

企業がデジタル変革(DX)を推進しようとする際、レガシーシステムの存在が最も大きな障壁となります。新規サービスの立ち上げや業務プロセスの見直しを図ろうとしても、旧式のシステムでは迅速な対応が難しく、試行錯誤の機会すら奪われてしまいます。

また、ユーザーインターフェースの古さや操作性の悪さも業務効率に悪影響を及ぼします。モダナイゼーションを通じて、クラウドやマイクロサービスといった柔軟なIT基盤に移行すれば、ビジネスの変化に即応できる体制が整います。市場ニーズに即したサービス提供が可能になり、結果として他社との差別化や収益拡大につながるのです。DX推進を成功させるためには、まず“足かせ”であるレガシーの刷新が不可欠です。

人材継承と技術の持続性

レガシーシステムが抱える深刻な問題の一つが、属人化と人材不足です。古い言語やフレームワークで構築されたシステムは、対応できる技術者が限られており、多くがすでに高齢化しています。技術者の退職や引退によって、ノウハウが継承されず、障害対応や機能追加が困難になる「技術的孤立状態」に陥るリスクが高まります。モダナイゼーションを行えば、現代的な開発環境やプログラミング言語に移行できるため、若手エンジニアでも対応可能となり、人材育成やチーム体制の継続が容易になります。

また、オープンソースやベンダー支援が充実した技術に移行することで、将来的なメンテナンス性や発展性も確保でき、技術基盤の持続可能性が大きく向上します。

レガシーからの脱却に向けたアプローチ

レガシーシステムのモダナイゼーションを進める際には、単に「新しいシステムに置き換える」という単純な発想ではなく、現状の業務要件や技術資産を踏まえた段階的なアプローチが求められます。刷新には多くの時間やコスト、リスクが伴うため、目的や状況に応じた最適な手法を選択することが成功の鍵となります。

IPA(情報処理推進機構)などでも推奨されている5つの代表的アプローチについて、ここではそれぞれの特徴や適用場面、メリット・注意点をわかりやすく解説します。

リホスト(Rehost)

リホストとは、現在のアプリケーションのコードや機能は一切変更せず、インフラ部分だけを刷新するアプローチです。たとえば、オンプレミスで動作していたレガシーシステムを、クラウド(AWSやAzureなど)の仮想マシンにそのまま載せ替えるような方法が典型です。この手法の最大のメリットは、短期間かつ低コストで移行できる点にあります。

また、運用・保守の効率化や可用性の向上といった、クラウド環境の利点をすぐに享受できます。ただし、アプリケーション自体の構造や機能には手を加えないため、将来的な拡張性や連携性には限界がある点に注意が必要です。あくまでモダナイゼーションの初期段階としての「足掛かり」として活用されることが多い方法です。

リプラットフォーム(Replatform)

リプラットフォームは、アプリケーションのコアロジックは維持しつつ、基盤となるプラットフォーム(OS、データベース、ミドルウェア)を新しい環境に切り替える手法です。たとえば、古いUnix系OSからLinuxベースのクラウド環境へ移行する、オンプレミスのデータベースをPaaS型DBへ移行するなどが該当します。リホストに比べて若干のコード修正や設定変更が必要になりますが、システム全体の保守性や拡張性を高めることができます。

また、モダンなプラットフォームに合わせることで、将来的なマイクロサービス化やコンテナ化にもつなげやすくなります。ただし、プラットフォーム変更に伴うテストや既存周辺システムとの互換性確認が必要になるため、事前の設計と検証が非常に重要です。

リファクタリング(Refactor)

リファクタリングは、アプリケーションの外部的な挙動(機能)は変えずに、内部のソースコードやアーキテクチャを整理・改善するアプローチです。これにより、保守性や拡張性が向上し、将来的な変化への対応力が高まります。

例えば、複雑に入り組んだロジックの分離、重複コードの削除、適切な設計パターンの導入などが行われます。業務システムとしての安定稼働を維持しながら、段階的にクリーンな状態へ近づけることができるため、大規模刷新が困難な組織にとっては現実的な選択肢です。ただし、見た目の成果が見えづらく、経営層の理解が得られにくい場合もあるため、品質改善の効果や技術的負債の削減効果を定量的に示すことが重要です。

リビルド(Rebuild)

リビルドとは、現在のレガシーシステムの構造や仕様を見直し、ゼロから新しいシステムを再構築する方法です。単なる移行ではなく、業務プロセスやデータ構造も含めて最適化を行える点が大きな特長です。たとえば、旧来のオンプレミスERPを、最新のクラウドネイティブなアーキテクチャで再構築する、といったケースです。

リビルドは最も自由度が高く、将来的な拡張性やDX対応を見据えた“理想的なシステム”を構築できますが、その分、多くの時間・コスト・要員が必要となるため、計画とリスク管理が不可欠です。また、業務フローの見直しが前提となるため、現場との密な連携と合意形成も成功の鍵となります。

リプレース(Replace)

リプレースは、現行システムを廃止し、新しいパッケージソフトやSaaSなどに切り替えるアプローチです。たとえば、独自開発の販売管理システムをクラウド型ERPに置き換えるなどが該当します。この方法は、導入コストや開発期間を比較的抑えられるほか、ベンダーによる保守サポートが受けられるという利点があります。

また、標準機能を活用することで、業務プロセスの統一や効率化が期待できる点も魅力です。ただし、現行業務とのギャップが大きい場合は、業務側の調整や習熟が必要であり、システムに業務を合わせる形での運用見直しが求められます。業務の標準化を進めたい企業や、迅速なモダナイゼーションを目指す組織に適した選択肢です。

まとめ

レガシーシステムとは単なる「古いシステム」ではなく、企業の成長やDX推進を阻む重大な課題です。保守コストの増大やセキュリティリスク、業務の非効率化など、放置すれば経営に深刻な影響を及ぼしかねません。本記事で紹介した5つの課題とモダナイゼーションのアプローチを参考に、早期の刷新を検討することが重要です。

なお、AI・DX領域に強みを持つHBLABでは、日本企業向けに最適なモダナイゼーション支援サービスを提供しています。豊富な実績と日本語対応のエンジニアチームを備え、システムの可視化から移行・再構築までワンストップで対応可能です。レガシー脱却を本気で考える企業様は、ぜひ一度ご相談ください。

よくある質問

一見問題なく動作しているように見えるレガシーシステムも、実際には保守費用の増大、セキュリティリスクの高まり、業務変化への対応困難など、多くの問題を抱えています。特に、サポート終了による脆弱性放置や、連携不能によるDXの妨げといった影響は見逃せません。将来の事業継続や競争力の観点からも、早期の刷新検討が重要です。

選択するアプローチ(リホスト/リプレース/リビルドなど)やシステムの規模によって大きく異なります。例えば、リホストであれば数週間〜数ヶ月で完了することもありますが、リビルドでは1年以上を要するケースもあります。費用も数百万円から億単位まで幅がありますので、事前に現状分析と要件定義をしっかり行い、段階的に進めることが重要です。

まずは、現行システムの可視化と棚卸し(アセスメント)から始めることが推奨されます。何がどのように使われているか、どこに課題があるのかを明らかにし、その上で適切な刷新アプローチを選定することが成功の鍵です。必要に応じて、外部の専門家やベンダーと連携し、第三者視点で診断を受けることも有効です。