はじめに

近年、生成AIや自律型エージェントの進化によって「エージェント同士が協調しながらタスクを遂行する仕組み」が注目を集めています。その中心的な技術の一つが Agent2Agent(A2A) です。A2Aは、異なるAIエージェント間で安全かつ効率的に情報をやり取りし、連携動作を可能にする通信プロトコルの総称です。

これにより、単一のAIが抱える限界を超えて、複数のエージェントが役割を分担しながら高度な処理を実現できます。例えば、データ収集エージェントが取得した情報を分析エージェントが評価し、その結果を意思決定エージェントが活用するといった、分散型の協働が可能になります。

本記事では、A2Aの基本的な仕組みや特徴、設計原則、導入メリットや課題を整理し、MCPとの違いや具体的な活用事例までをわかりやすく解説します。

Agent2Agent(A2A)とは?

とは-1.png)

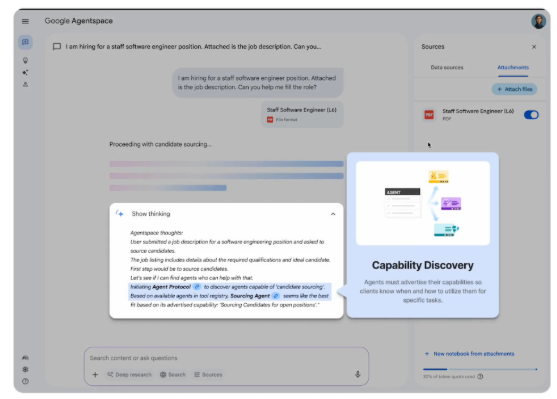

Agent2Agent(A2A)とは、AIエージェント同士が直接情報を交換しながら協調してタスクを遂行するためのオープンなプロトコルおよび仕組みを指します。従来、多くのAI は単体で機能し、特定用途に閉じた動作が中心でした。しかし A2A の導入により、複数のエージェントが役割を分担しながら通信し合い、より複雑で包括的な処理を実現できます。

例えば、あるエージェントが外部データを収集し、それを別の解析エージェントに渡し、さらに別の意思決定エージェントがアクションを判断して実行するといった分業体制が可能です。これにより、モノリシックなモデルでは難しかった柔軟性や拡張性が確保され、全体の効率性が大幅に向上します。

A2Aは2025年4月にGoogleによって発表され、GoogleはこのプロトコルをLinux Foundationに寄贈してオープンスタンダード化を促進しています。この仕組みによって、異なる開発元のエージェント同士でも標準化された通信手順を通じて安全に連携できるようになります。特に分散型システムやマルチエージェント環境において、A2Aは今後の AI 活用基盤の中核となる技術と期待されています。

Agent2Agent(A2A)の主な特徴

Agent2Agent(A2A)は、従来のAIシステムにはない「エージェント同士が自律的に協働する仕組み」を可能にする点で注目されています。A2Aを導入することで、単一のAIがすべてを担うのではなく、複数のエージェントが役割を分担し、直接的に通信しながらタスクを進められるようになります。

その結果、処理の効率化や精度向上に加えて、柔軟性と拡張性の高いシステム構築が実現します。さらに、標準化された通信手順を用いることで、異なる開発環境やベンダーのエージェント間でも相互運用性が担保される点も大きな特徴です。

ここでは、A2Aが持つ具体的な特徴を5つの観点から解説します。

エージェント間の直接通信が可能

Agent2Agent(A2A)は、従来のAIシステムにはない「エージェント同士が自律的に協働する仕組み」を可能にする点で注目されています。A2Aを導入することで、単一のAIがすべてを担うのではなく、複数のエージェントが役割を分担し、直接的に通信しながらタスクを進められるようになります。その結果、処理の効率化や精度向上に加えて、柔軟性と拡張性の高いシステム構築が実現します。

さらに、標準化された通信手順を用いることで、異なる開発環境やベンダーのエージェント間でも相互運用性が担保される点も大きな特徴です。ここでは、A2Aが持つ具体的な特徴を5つの観点から解説します。

異なるエージェント間の相互運用性

A2Aは、異なる開発元や技術基盤で作られたエージェント同士でも協働できる相互運用性を重視しています。これまでは特定のベンダーや環境に依存したクローズドな仕組みが多く、異なるシステム間の連携は困難でした。

しかし、A2Aでは標準化された通信プロトコルを採用することで、開発言語や実行環境が異なるエージェントでも共通のルールに従って安全に情報をやり取りできます。例えば、Pythonで構築された自然言語処理エージェントと、Javaベースのデータ分析エージェントが協調して業務を遂行するといったケースが現実的になります。この相互運用性によって、企業は既存システム資産を活かしながら新しいエージェントを組み込み、柔軟かつ拡張性のあるマルチエージェント環境を構築できるのです。

タスク分担と協調処理

Agent2Agent(A2A)の導入によって、AIエージェントは一人で何でもこなす存在から専門分野に特化し、連携して働く存在へと進化します。例えば、あるエージェントが外部からデータを収集し、別のエージェントがその情報を解析、さらに別のエージェントが意思決定やアクションを担うといった具合に役割を分担できます。

これにより、個々のエージェントは処理を効率化でき、システム全体としてのスケーラビリティや柔軟性も向上します。また、分業体制が確立されることで障害が発生しても他のエージェントが補完できるため、システムの堅牢性が高まる点も大きなメリットです。A2Aはまさにチームで動くAIの実現を可能にし、複雑で高度な業務の自動化を支える基盤となっています。

セキュリティと信頼性の確保

複数のエージェントが協調して動作する環境では、不正アクセスや情報改ざんのリスクが高まります。A2Aはこの課題に対応するため、通信に暗号化や認証といったセキュリティ機構を組み込んでいます。これにより、悪意あるエージェントが不正に介入したり、外部からデータを傍受されたりするリスクを最小限に抑えることが可能です。

また、相互認証によって信頼できるエージェント同士のみがやり取りを行える仕組みが整備されており、システム全体の信頼性が担保されます。特に金融や医療など、セキュリティ要件が厳しい領域において、A2Aの安全設計は導入の大きな後押しとなります。信頼できる通信基盤を提供することで、エージェント協働環境の実用化が現実のものとなるのです。

分散型アーキテクチャの実現

A2Aのもう一つの重要な特徴は、中央集権的な制御に依存しない分散型アーキテクチャを実現できる点です。従来のAIシステムは一つのサーバーやプラットフォームに依存するケースが多く、障害発生時のリスクや処理のボトルネックが問題でした。

A2Aでは、各エージェントが独立したノードとして機能し、必要に応じて柔軟に連携するため、システム全体の耐障害性と拡張性が大幅に向上します。これにより、一部のエージェントに障害が起きても他のエージェントが機能を補完し、業務を継続できます。

さらに、新しいエージェントを追加するだけでシステムの能力を拡張できるため、変化の激しいビジネス環境においても迅速な対応が可能です。分散型構造は、A2Aの将来的な普及における大きな強みと言えるでしょう。

Agent2Agent(A2A)プロトコルの仕組み

Agent2Agent(A2A)プロトコルは、複数のAIエージェントが安全かつ効率的に通信し、協調的にタスクを遂行するための共通ルールを提供する仕組みです。その基本はメッセージ指向通信で、各エージェントが明確な役割を持ちながらリクエストやレスポンスを交換する点にあります。

例えば、情報収集エージェントが外部データを取得すると、それを分析エージェントへ送信し、分析結果を意思決定エージェントへ渡すという流れです。A2Aでは、この一連のやり取りを標準化されたプロトコルで実現するため、異なる開発環境やプラットフォームで動作するエージェント同士でも相互運用性が確保されます。また、通信には暗号化や認証といったセキュリティ機能が組み込まれており、不正アクセスや情報漏洩のリスクを最小化します。

さらに、非同期通信を前提とすることで、分散環境でも高いスケーラビリティを発揮し、リアルタイム性の高い処理が可能です。これにより、A2Aプロトコルはマルチエージェント環境における「共通言語」として機能し、複雑な業務の自動化や次世代AIサービスの基盤を支えています。

Agent2Agent(A2A)の5つの設計原則

Agent2Agent(A2A)は、単なる通信手段ではなく、複数のAIエージェントが安全かつ効率的に協調するための設計思想に基づいて構築されています。これにより、異なる環境で動作するエージェントが共通のルールに従ってやり取りでき、システム全体として柔軟性・拡張性・信頼性を兼ね備えることが可能になります。

特にA2Aでは、相互運用性やセキュリティといった基本要件に加えて、分散性、役割分担、拡張性といった観点が重要視されています。これらの原則は、複雑化するAIエコシステムにおいて、スケーラブルで持続可能な自動化基盤を築くための礎石といえるでしょう。以下では、5つの設計原則について詳しく解説します。

相互運用性(Interoperability)

A2Aの最も基本的な設計原則の一つが、相互運用性です。これは、異なる開発元や実行環境で構築されたエージェント同士が、共通のルールに従って円滑に通信できる仕組みを指します。

従来のAIシステムは、特定のプラットフォームやベンダーに依存するケースが多く、異なるシステム間の連携には大きな制約がありました。しかしA2Aでは、標準化されたプロトコルを採用することで、Python製の自然言語処理エージェントとJava製のデータ分析エージェントがシームレスに協調する、といった環境を実現できます。

これにより企業は既存資産を最大限活用しながら、新しいエージェントを追加する柔軟性を確保でき、システム全体の発展性と導入コスト削減の両立が可能となります。

セキュリティと信頼性(Security & Trust)

複数のエージェントが協働する環境では、悪意あるエージェントの介入や外部からの不正アクセスといったリスクが懸念されます。そこでA2Aはセキュリティと信頼性を設計原則に掲げ、通信には暗号化や相互認証の仕組みを組み込んでいます。

これにより、認証されたエージェント同士だけが安全にやり取りできる環境が保証されます。また、通信ログやトランザクション管理を強化することで、やり取りの追跡性を担保し、信頼性を高めています。特に金融や医療といった分野では、機密情報を扱うためセキュリティ基準の厳守が欠かせません。A2Aはこうした分野でも導入可能な安全基盤を提供することで、マルチエージェントシステムの社会実装を後押ししています。

マルチモーダル(テキスト・音声・画像)の多様な形式に対応

A2A(Agent2Agent)プロトコルは、エージェント間の相互作用をテキストだけに限定しない設計を採用しています。つまり、テキスト・音声・画像といった多様なモダリティ(形式)を自由にやり取りできるよう設計されており、これがマルチモーダル対応の原則です。 具体的には、あるエージェントが音声入力を受け取り、それをテキスト変換して別のエージェントに渡し、さらにそのテキストをもとに画像を生成・送信するという流れが可能です。

A2Aの仕様では各メッセージに「パーツ(parts)」という要素を含め、生成された内容(例:画像・テキスト・UI フォーム)を明示することができます。そのため、クライアント/リモートエージェント間で「どのモダリティを使うか」「どの形式で応答するか」を交渉・調整できるのです。

このような設計により、マルチモーダル非前提の環境でも、エージェント同士が統一フォーマットで通信可能となり、開発者は形式の違いを気にせず連携ロジックに集中できます。特に画像処理、音声認識、動画処理などを組み込んだ高度なワークフローでは、このマルチモーダル対応が不可欠な要素となります。

また、標準化された形式でのやり取りにより、異なる開発元のエージェント同士でも安全かつ効率的な連携を実現できる点が、本原則の最大の強みです。

柔軟なタスク分担(Task Specialization & Collaboration)

A2Aの設計原則では、各エージェントが自律的に特定の役割へ最適化される仕組みが重視されています。例えば、データ収集を担当するエージェント、自然言語処理を担うエージェント、意思決定やアクションを実行するエージェントといったように、それぞれの強みを活かして分業できる点が大きな特徴です。

これにより、一つのエージェントに全ての処理を集中させる必要がなくなり、システム全体の効率と信頼性が向上します。さらにA2Aは、単なる短時間のタスク処理にとどまらず、数時間から数日かかるような長時間タスクにも柔軟に対応できる設計となっています。たとえば、膨大なデータを扱う調査や段階的な意思決定プロセスでも、エージェント間で協調しながら進捗を管理し、ユーザーへ適切にフィードバックや通知を行うことが可能です。

この「持続的なタスク遂行力」により、従来のAIでは難しかった大規模かつ継続的な処理も現実的になりました。ビジネスの現場においては、顧客対応・データ分析・戦略立案といった業務を並行かつ継続的に実行でき、組織全体の生産性を飛躍的に高める効果が期待されます。A2Aはまさに「チームとして働き続けるAI」を実現するための中核的な仕組みといえるでしょう。

標準化された通信と拡張性(Standardization & Extensibility)

エージェント間の通信が成立するためには、共通のルールと拡張性が欠かせません。A2Aでは、標準化された通信プロトコルを採用することで、異なる開発環境や技術スタックで構築されたエージェント同士でも安全に情報をやり取りできます。

これにより、ベンダー依存を避けながら長期的なシステム運用が可能となります。また、プロトコル自体が拡張性を意識して設計されているため、新しい種類のエージェントや通信モジュールを追加しても既存システムに影響を与えにくい仕組みとなっています。

将来的にAIやIoT技術が進化しても、この柔軟な設計思想により対応が容易です。標準化と拡張性を兼ね備えたA2Aは、持続的に発展するマルチエージェント基盤の中核として位置づけられるでしょう。

Agent2Agent(A2A)導入のメリット・課題

Agent2Agent(A2A)は、複数のAIエージェントが協調して動作するための新しい枠組みとして注目を集めています。導入によって、単独のAIでは難しかった大規模かつ複雑なタスクを分担しながら効率的に処理できるようになり、システム全体の拡張性や柔軟性も大幅に向上します。

一方で、複数のエージェントを相互接続する仕組みを整えるためには高度な設計や開発が必要であり、導入・運用コストやセキュリティ対策の負担が増す点は課題として認識すべきです。

ここでは、A2Aのメリットと課題を6つの観点から整理し、導入検討に役立つ具体的な視点を解説します。

効率的なタスク処理とスケーラビリティ

A2Aの大きなメリットは、タスクを効率的に処理できる点と、システム全体のスケーラビリティを確保できる点にあります。従来のAIシステムは一つのモデルに多くの処理を集中させるため、タスクが増えると計算資源の負荷が急増し、処理速度が低下する課題がありました。

A2Aでは、データ収集、解析、意思決定といった処理を複数のエージェントで分担するため、並行処理による効率化が可能になります。また、新しいエージェントを追加すれば容易に処理能力を拡張できるため、システムの規模に応じて柔軟にスケールアウトできます。

これにより、急激なデータ量増加やビジネスニーズの変化にも迅速に対応でき、持続可能な自動化基盤を構築できるのです。

相互運用性による柔軟なシステム構築

A2Aのもう一つの強みは、相互運用性です。標準化された通信プロトコルを用いることで、異なる開発言語や環境で構築されたエージェント同士が協調可能になります。例えば、Pythonで構築された自然言語処理エージェントと、Javaで作られたデータ分析エージェントが同一システム内で安全にやり取りできる環境を実現できます。

これにより企業は既存のシステム資産を活かしつつ、新たに開発したエージェントや外部のAIサービスを柔軟に統合できます。結果として、ベンダーロックインを避けながらコストを抑えつつ効率的にシステムを発展させることが可能です。この相互運用性は、マルチベンダー環境やハイブリッドクラウドの普及が進む現代において、特に重要な価値を持っています。

信頼性・耐障害性の向上

分散型アーキテクチャを前提とするA2Aは、システムの信頼性と耐障害性を高める点でも有効です。従来の集中型AIシステムでは、一部のサーバーやモジュールに障害が発生すると全体が停止するリスクがありました。

A2Aでは各エージェントが独立して動作しており、もし一部のエージェントに不具合が生じても、他のエージェントが機能を補完することでシステム全体の稼働を維持できます。さらに、冗長化や動的な再配置を行う仕組みを取り入れることで、障害発生時のリスクを最小化できます。

この仕組みは特に金融や物流といった止まらないシステムが求められる分野に適しており、A2Aの導入が信頼性の高い自動化環境の実現に直結します。

導入・運用コストの増加

A2Aを導入する際の大きな課題の一つが、導入・運用コストの増加です。複数のエージェントが相互に通信しながら動作する仕組みを設計するには、従来の単体AIシステム以上に高度な開発工数とリソースが必要になります。

また、相互運用性やセキュリティを担保するためには、標準プロトコルの導入や暗号化機能の追加、冗長化の仕組みなどを実装する必要があり、初期投資が高額になりやすい点も課題です。さらに、運用開始後もエージェントの追加・更新・監視が頻繁に求められるため、保守コストも増加します。

そのため、導入を検討する際は短期的な費用だけでなく、長期的な運用コストを含めたトータルコストで評価することが不可欠です。

セキュリティリスク管理の複雑化

エージェント同士が頻繁にデータをやり取りするA2A環境では、セキュリティリスクの管理が複雑になります。従来の単一システムであれば防御対象は限定的でしたが、A2Aでは通信経路、認証プロセス、データ保存領域など、複数の箇所でリスクが発生します。

もし適切に暗号化や認証が施されていなければ、不正アクセスや情報漏洩、さらには悪意あるエージェントの侵入といった問題が発生する可能性があります。加えて、複数の開発元によるエージェントが関与する場合、それぞれのセキュリティ基準に差異があるため、統一的なガバナンスを構築する必要もあります。

このように、セキュリティリスクを低減するには高度な監視体制と継続的な改善が不可欠です。

標準化・互換性の課題

A2Aは標準化されたプロトコルを基盤にしていますが、実装段階では依然として互換性の課題が残ります。異なる開発環境やベンダーが提供するエージェント同士を連携させる際、プロトコル自体は同じでも、実装レベルでの差異が障害となることがあります。

例えば、データ形式や通信速度、認証方式の違いによってスムーズなやり取りができないケースも想定されます。また、業界全体で完全に統一された規格がまだ発展途上にあるため、新しい技術や追加機能が登場するたびにアップデートや調整が必要です。

その結果、導入企業は継続的に互換性の検証や調整作業を行わなければならず、運用負担が増える可能性があります。

A2AとMCPの違いは何ですか?

Agent2Agent(A2A)とModel Context Protocol(MCP)は、いずれもエージェントやAIモデル同士の連携を可能にする技術ですが、その目的とアプローチには大きな違いがあります。

A2Aはエージェント間の直接通信に焦点を当てており、分散型で相互運用性の高い環境を実現することを目的としています。一方、MCPは「モデルやアプリケーション間でのコンテキスト共有」に重点を置いており、統一されたAPIやプロトコルを通じてモデル間のやり取りを効率化する仕組みです。

つまり、A2Aは自律的な複数エージェントの協調処理に強く、MCPはアプリやモデルをつなぐ標準化のハブ的役割を担っていると言えます。両者は競合関係というより補完関係にあり、用途に応じて選択・組み合わせることで、より高度なAIエコシステムの構築が可能となります。

| A2A(Agent2Agent) | MCP(Model Context Protocol) | |

| 主な目的 | エージェント同士の直接通信と協調処理 | モデル・アプリ間のコンテキスト共有 |

| アーキテクチャ | 分散型(エージェントが自律的に動作) | 中央集約的なAPI・プロトコル基盤 |

| 強み | 相互運用性、スケーラビリティ、耐障害性 | 標準化、互換性、アプリ間連携の容易さ |

| 主な用途 | マルチエージェントシステム、協調タスク処理 | LLMやアプリの統合、情報フロー最適化 |

| 補完関係 | 複数エージェント間の通信を担う | モデルとアプリ間の接続を担う |

Agent2Agent(A2A)の活用ユースケース3選

Agent2Agent(A2A)は、その分散型アーキテクチャと高い相互運用性により、多様な業界での利用が想定されています。単なるエージェント間の通信効率化にとどまらず、リアルタイム処理や信頼性、セキュリティを兼ね備えた仕組みとして、幅広い分野での活用が期待されているのが特徴です。

ここでは、金融・医療・製造といった主要分野における代表的なユースケースを紹介します。

金融分野:不正検知(Fraud Detection)

金融取引の現場では、巧妙化する不正スキームをいかに迅速に見抜くかが課題です。A2Aを用いれば、取引履歴を解析するエージェント、行動パターンをモニタリングするエージェント、地理的な異常を検知するエージェントといった複数のエージェントが連携し、リアルタイムで協調処理を実現します。

その結果、誤検知を減らしつつ検出精度を高め、より堅牢で効率的な不正防止体制を構築することが可能になります。

これにより、誤検知を減らしつつ検知精度を高め、安定した不正防止体制を構築できます。

ヘルスケア分野:患者データ管理

医療の現場では、電子カルテや検査結果、薬剤情報など膨大なデータが日々生成されます。A2Aを導入すれば、診断支援エージェント、薬剤提案エージェント、スケジュール管理エージェントが自律的に連携し、患者ごとに最適化された治療プランを提示できます。

これにより、診断のスピードや精度が向上し、医療従事者の業務負担が軽減されると同時に、患者の満足度を高めることにもつながります。

製造業:スマートファクトリー

製造ラインでは、在庫不足や設備の不具合が生産効率を下げる大きな要因となります。A2Aを活用すれば、生産監視エージェント、在庫管理エージェント、品質検査エージェントがリアルタイムで連携し、状況を自律的に把握できます。たとえば、在庫が不足すれば自動的に発注が行われ、品質異常が検知されれば即座に検査体制を強化するなど、迅速かつ柔軟な対応が可能です。

その結果、工場全体の稼働効率を高め、ダウンタイム削減やコスト最適化の実現に寄与します。

まとめ

Agent2Agent(A2A)とは、エージェント同士が分散的かつ安全に協調するための仕組みであり、金融・医療・製造業など多様な分野で実用化が進んでいます。MCPとの違いを理解し、用途に応じて活用することで、より効率的で信頼性の高いAIシステムを構築できるでしょう。

HBLABでは、AIや自動化技術を活用したシステム開発支援を行っており、企業のDX推進や業務効率化を強力にバックアップします。A2AやMCP導入に関心がある方は、ぜひHBLABへご相談ください。

とは-1024x538.png)