はじめに

Manusとは、2025年3月に中国のスタートアップ企業Monicaによって公開された汎用AIエージェントです。この自律型エージェントは、ユーザーの指示を受けてタスクを自動的に計画・実行し、最終的な成果物を提供する能力を持っています。

例えば、旅行計画の作成、財務分析、ソフトウェア開発支援など、多岐にわたる業務を効率的に遂行します。Manusは、複数のサブエージェントを並行して活用するマルチエージェント構造を採用しており、これにより複雑なタスクも高い精度で処理することが可能です。

本記事では、Manusの特徴や料金体系、基本的な使い方、そして具体的な活用事例を3つご紹介します。

Manusとは

Manusとは、2025年3月に中国Manusは、2025年3月に中国のスタートアップ企業Monicaによって開発・公開された自律型汎用AIエージェントです。このAIは、ユーザーからの指示を受けて、計画の立案から実行、成果物の提供までを自動的に行う能力を持っています。

具体的には、旅行プランの作成、株式市場のトレンド分析、ウェブサイトのゼロからの構築など、多岐にわたるタスクを独立して遂行します。 Manusの特徴的な点は、複数のサブエージェントを並行して活用するマルチエージェント構造を採用していることです。これにより、複雑なタスクも高い精度で処理することが可能となっています。

さらに、Manusはクラウド上で動作するため、ユーザーがログアウトしている間もタスクを継続して実行することができます。 この自律性と多機能性により、Manusは日常生活からビジネスシーンまで、幅広い分野での活用が期待されています。

Manusの技術的特徴

Manusは、単なる会話型AIではなく、実際の作業を自律的にこなす「エージェント型AI」として注目を集めています。その高度な処理能力を支えるのが、いくつかの先進的な技術要素です。

ここでは、Manusが持つ代表的な技術的特徴について、それぞれ詳しく解説します。

自律的なタスク実行能力

Manusの最大の特徴は、指示されたタスクをユーザーの手を介さず、自ら計画・実行できる自律性にあります。ユーザーが目的だけを伝えれば、Manusはゴールまでのプロセスを自動的に構築し、必要に応じてサブエージェントを起動させて並列処理を行います。

例えば「Webアプリを作って」といった抽象的な命令でも、設計から開発、デプロイまで一貫して対応可能です。複雑な作業も分解しながら進めるため、従来のAIアシスタントとは一線を画す実行能力を備えています。

リアルタイムな思考プロセスの可視化

Manusは、実行中の思考プロセスを可視化する機能を備えており、ユーザーはAIがどのようにタスクを分解し、判断・行動しているかをリアルタイムで確認できます。この「思考の見える化」によって、ブラックボックス化されがちなAIの内部処理が透明化され、ユーザー側の安心感や信頼性が向上します。

作業中にタスクの優先度や方針がどのように変化しているのかを把握できるため、AIに任せきりにするのではなく、人間との協調作業にも応用可能です。

マルチモーダル対応

Manusは、テキストだけでなく、画像・音声・動画などさまざまな形式のデータを処理できる「マルチモーダル」対応のAIです。

例えば、PDF資料の読解、画像からの情報抽出、音声認識を通じた指示入力なども可能で、従来のテキストベースAIよりもはるかに広い対応範囲を持ちます。

この柔軟性により、現実世界の複雑な情報を的確に処理し、ビジネス・教育・医療など多分野での活用が期待されています。複数の情報を組み合わせた高度な判断が可能な点も強みです。

高い性能評価

Manusはリリース当初から高い性能評価を受けており、中国国内のAI開発競争の中でも先進的なポジションにあります。特にコード生成・Web制作・情報収集といった実務的なスキルでは、競合するエージェント型AIよりも高精度かつ効率的にタスクをこなすと評価されています。

また、複数の評価指標やベンチマークにおいても、GPT-4クラスのモデルと比較して遜色のない性能を発揮。単なる実験的プロトタイプではなく、実務投入可能な水準にある点が注目されています。

クラウドベースの非同期処理

Manusはクラウド上で動作する設計となっており、ユーザーがオフラインの間もタスクを継続して処理し続ける「非同期実行」が可能です。これにより、長時間かかるプロジェクトや複数のステップを要するタスクも、中断されることなく処理されます。

例えば、ユーザーがPCを閉じても、AIはクラウド上でバックグラウンド作業を継続し、完了後に通知を送ってくれます。まるで「自律したチームメンバー」のように働くこの設計思想が、Manusの実用性を大きく高めています。

Manusの料金

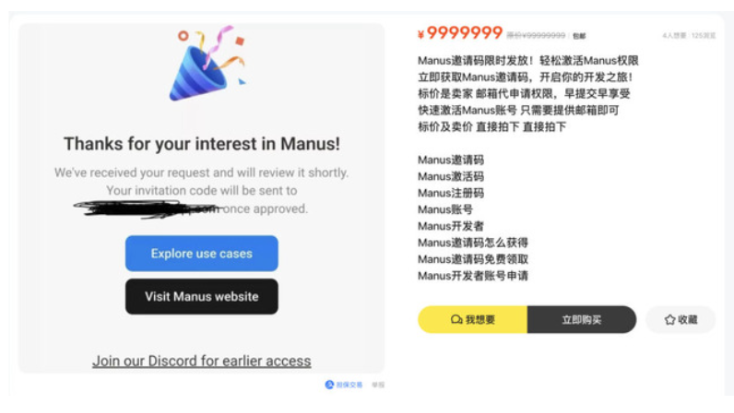

2025年3月時点において、Manusは招待制のクローズドベータ(早期プレビュー)として提供されており、一般ユーザー向けの正式な料金体系は公開されていません。

現在は一部の選ばれたユーザーや開発者、パートナー企業などに限って無料で利用できる状態にあります。プレビュー利用は料金がかからないものの、招待コードが必要となるため、希望してもすぐに利用できるわけではなく、競争率の高い参加枠となっています。

今後、正式リリースに向けて段階的に料金プランが公開される可能性がありますが、機能レベルに応じた従量課金制やサブスクリプションモデルが採用される可能性も高いと見られています。

ビジネスでの活用を視野に入れているユーザーにとっては、今後の価格体系の発表が重要な判断材料となるでしょう。

Manusの使い方

Manusは現在、一般公開前のクローズドベータとして運用されており、利用には「招待制」が採用されています。そのため、誰でも自由に登録できるわけではなく、利用には一定の手続きが必要です。ここでは、Manusを利用するための2つの主要な方法について詳しくご紹介します。

Manusへ招待リクエストを申請する

Manusの公式サイトでは、利用希望者に向けて「招待リクエストフォーム」が用意されています。まずは公式サイトにアクセスし、トップページに表示されている「始める」ボタンをクリック。

アカウント有効ページが開くので、招待コードを入力します。

申請後は、開発チームによる審査が行われ、承認された場合に限り、後日招待コードがメールで届く仕組みです。

ただし、申請しても必ず通るわけではなく、優先順位が設けられている可能性があるため、利用目的や専門性を明確に記載することが重要です。

招待コードを共有してもらう

もう一つの方法は、既にManusを利用しているユーザーから「招待コード」を直接譲り受ける方法です。クローズドベータ参加者には、一定数の招待枠が与えられる仕組みがあり、それを他者にシェアできるようになっています。

招待コードを手に入れたら、公式サイトの登録ページにアクセスし、指定の入力欄にコードを入力することでアカウント作成が可能になります。この方法は、既存ユーザーとのつながりが必要になるため、SNSやフォーラム、開発者コミュニティなどでの交流が有効です。

特にX(旧Twitter)などでは、招待枠の提供を呼びかける投稿も見受けられます。入手は困難ですが、運が良ければ早期にアクセスするチャンスもあります。

Manusの招待コードについて

現在、Manusはリリース直後から大きな注目を集めており、その需要の高さに対してサーバーリソースが追いついていない状況にあります。そのため、利用者数は厳格に制限されており、招待コードの配布は非常に限定的です。

公式サイトを通じたウェイティングリスト登録が基本の手段とされていますが、そこから実際にコードが届くまでには相当な時間がかかることもあります。

一方、SNSや掲示板などでは、既存ユーザーが招待枠をシェアする動きも見られますが、非公式な転売や譲渡も発生しており、トラブルの報告も少なくありません。

Manus側は、招待コードの第三者取引や不正利用を明確に禁止しているため、信頼できない経路からのコード取得は避けるべきです。安全に利用を開始するには、正規のルートで招待を受け取ることが推奨されます。

Manusの活用事例

Manusは2025年3月に中国で公開された汎用AIエージェントで、ユーザーの指示に基づき自律的にタスクを実行する能力を持ちます。

現在、招待制のクローズドベータ段階であり、実際に利用できたユーザーは限られています。以下では、実際にManusを活用した事例を3つご紹介します。

three.js エンドレスランナーゲームを作成

Got access to Manus AI

prompt: make a three.js endless runner game pic.twitter.com/XPuAf4yeVU

— AK (@_akhaliq) March 9, 2025

ある開発者は、Manusを利用してthree.jsを用いたエンドレスランナーゲームのプロトタイプを作成しました。Manusにゲームの基本的な仕様を指示すると、Manusはthree.jsのコードを自動生成し、障害物を避けながら進むシンプルなゲームを構築しました。

このプロセスでは、Manusがコードの生成だけでなく、デバッグや最適化の提案も行い、開発者の作業負担を大幅に軽減しました。この事例は、ManusがWebGLやJavaScriptライブラリを活用したゲーム開発においても有用であることを示しています。

お問合せ営業の効率化

Manusが、お問い合わせフォームから問い合わせしてくれた笑

会社名与えて、サイトからお問合せフォーム見つけて問合せしてって指示でここまで行けた。

もうフォーム営業完全自動化の未来近いな👇 pic.twitter.com/waIB5RqzIo

— Riku@AIエージェントマニア (@riku_ai_chatgpt) March 9, 2025

中小企業の営業担当者がManusを活用して、お問い合わせフォームを通じた営業活動を自動化しました。Manusにターゲットとする企業のリストと営業内容を入力すると、各企業のウェブサイトを解析し、適切な問い合わせフォームを特定。

その後、指定された内容で自動的にメッセージを送信しました。これにより、手作業で行っていた煩雑なプロセスが効率化され、営業活動の生産性が向上しました。この事例は、Manusがビジネスプロセスの自動化に貢献できる可能性を示しています。

インタラクティブなWeb サイトを作成

Manus AI is AGI for me!!!

I added a PDF of the Class 12th Physics ‘Semiconductors’ NCERT chapter and asked Manus to make a website around it.

It created a fully interactive website: breaking the chapter into several parts, using animations, simulations, and visual explanations… pic.twitter.com/sde1Rr5FXi

— Bug Ninza (@BugNinza) March 10, 2025

ウェブデザイナーがManusを利用して、インタラクティブなWebサイトのプロトタイプを短期間で作成しました。Manusにサイトのコンセプトや必要な機能を伝えると、HTML、CSS、JavaScriptを組み合わせたコードを自動生成し、ユーザーが操作可能な動的コンテンツを含むWebページを構築しました。

さらに、Manusはデザインの改善点やユーザビリティ向上の提案も行い、デザイナーのクリエイティブな作業をサポートしました。この事例は、ManusがWeb開発の現場で有用なツールとなり得ることを示しています。

まとめ

Manusとは、汎用AIエージェントとして非常に高いポテンシャルを秘めており、自律的なタスク実行や多様なマルチモーダル処理など、従来のAIツールとは一線を画す機能を備えています。現在は招待制ですが、実際に使ったユーザーの事例からも、業務効率化や開発支援への応用が期待されます。

今後の正式公開と商用展開により、あらゆる業種で活用の幅が広がるでしょう。弊社HBLABでは、最新のAI技術を活用したシステム開発やPoC支援に力を入れており、Manusのような革新的ツールを用いた業務効率化・DX推進にも積極的に取り組んでいます。AI導入に関するご相談もぜひお気軽にお寄せください。