はじめに

近年、小売業界で注目を集めている「リテールテック」。少子高齢化や人手不足、非接触ニーズの高まりにより、効率化・売上向上を目的に小売テクノロジーの導入が急速に進んでいます。しかし「リテール テックって何?」「どんな効果があるの?」と疑問に思っている方も多いのではないでしょうか。

この記事では、リテール テックの意味から導入メリット、さらに実際の活用事例までをわかりやすく解説します。小売ビジネスの変革に取り残されないためにも、今こそ最新の小売テクノロジー動向を把握しておきましょう。

リテールテックとは

近年、小売業界でリテールテックとは、「Retail(小売)」と「Technology(技術)」を組み合わせた造語で、小売業界におけるテクノロジーの活用全般を指します。代表的な例としては、セルフレジやキャッシュレス決済、AIによる需要予測、IoTセンサーによる在庫管理、顔認証による入退店管理などが挙げられます。

近年では、DX(デジタルトランスフォーメーション)の流れを受けて、小売テクノロジーの導入は単なる省人化だけでなく、顧客体験(CX)向上や収益改善を目的とした戦略的活用へと発展しています。 特に注目されているのは、AIやビッグデータを活用したマーケティングや店舗運営の高度化です。

例えば、購買履歴や属性情報に基づいたパーソナライズド広告、在庫や天候をもとにした動的な価格調整など、リアルタイムかつ精度の高い意思決定が可能になります。さらに、オンラインとオフラインを融合するOMO(Online Merges with Offline)戦略とも親和性が高く、小売テクノロジーは今後の小売業を支える中核的存在として注目されています。

リテール テックが注目される理由

近年、小売業界では急速な変革が求められています。人手不足や非接触対応、消費者行動の変化など、従来の運営体制では対応しきれない課題が山積しています。こうした背景の中で、小売業向け最新テクノロジーは業務効率化・顧客満足の向上・競争力強化の鍵として注目を集めています。

ここでは、小売テクノロジーが注目される5つの理由について詳しく解説します。

人手不足の深刻化に対応する必要がある

日本の小売業界では深刻な人手不足が長年の課題となっています。少子高齢化の進行により、労働人口の減少は避けられず、特にアルバイトやパートタイムスタッフへの依存度が高いコンビニエンスストアやスーパーなどでは採用難が続いています。こうした状況下で、小売業DXは業務の省人化・自動化を進める有効な手段となっています。

例えば、セルフレジや電子棚札(ESL)、在庫管理の自動化ツールなどは、スタッフの負担を軽減し、限られた人材で店舗を運営できる体制づくりに貢献します。また、AIチャットボットや無人店舗といった先進技術の導入により、接客や案内業務を一部代替することも可能です。人材確保に苦戦する現代において、小売業のスマート化の重要性はますます高まっています。

非接触ニーズの高まりと感染症対策

新型コロナウイルス感染症の流行は、消費者の購買行動に大きな変化をもたらしました。その一つが「非接触」への強いニーズです。感染リスクを避けるため、レジでの現金の受け渡しや対面接客を避けたいという声が急増しました。

これを受け、小売業向けITソリューションは非接触型の購買体験を提供する手段として一躍脚光を浴びるようになりました。具体的には、セルフレジやモバイルオーダー、キャッシュレス決済などが導入され、店舗スタッフと顧客の接触機会を最小限に抑える取り組みが加速しました。さらに、スマートフォンを活用したチェックイン・チェックアウトや、AIによる非接触型温度計測など、安全性と利便性を両立した店舗運営が実現しています。

今後も感染症対策の一環として、小売テクノロジーの活用は続くでしょう。

消費者行動の多様化とデジタルシフト

スマートフォンやインターネットの普及により、消費者の購買行動は大きく変化しています。かつては「店舗で見る・買う」が主流でしたが、今では「オンラインで情報を得て、比較検討し、最適なチャネルで購入する」スタイルが一般化しています。

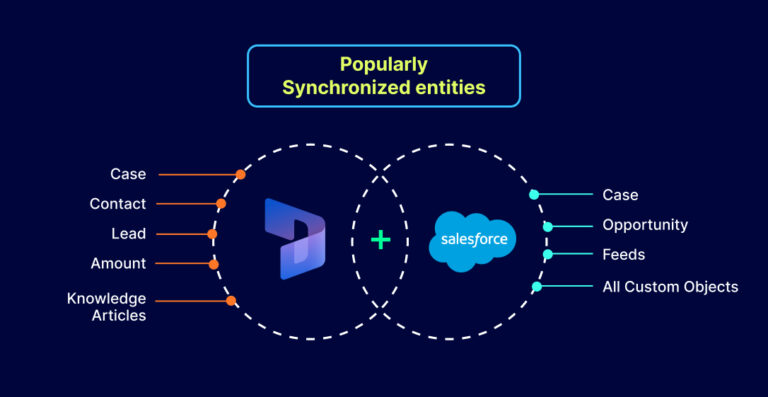

こうしたマルチチャネル・オムニチャネル対応が求められる中、小売業のデジタル化は欠かせない存在となっています。たとえば、ECサイトと実店舗を連携させた在庫管理、オンラインとオフラインを横断する顧客データの統合、パーソナライズされたキャンペーンの配信などが可能です。

小売テクノロジーの活用により、消費者の利便性を高めるだけでなく、企業側もデータを活かした販売戦略を実現できます。デジタルシフトに対応するためにも、小売テクノロジーは今後ますます重要性を増すでしょう。

他業界におけるDX推進の影響

製造業や金融業、物流業界など、他業界ではすでにデジタルトランスフォーメーション(DX)が進展しており、それに伴い業務効率化・顧客満足度の向上を実現している企業が増えています。こうした他業界の成功事例を目の当たりにした小売業界でも、自社の取り組みを見直す動きが活発になっています。「他社がDXを進める中で、自社が遅れを取ると競争力を失う」という危機感は、多くの経営者にとって現実のものです。特にチェーン展開する小売企業においては、店舗間のデータ連携や業務標準化の重要性が増しており、小売テクノロジーの導入は急務となっています。

時代の潮流に乗り遅れないためにも、他業界のDX成功事例は強い刺激となっており、小売業DXへの関心が高まっているのです。

データ活用による経営意思決定の高度化

小売業はかつて、現場の経験や勘に頼る経営が中心でした。しかし近年では、POSデータや購買履歴、Web閲覧情報などを活用した「データドリブン経営」が求められています。小売業向け最新テクノロジーの活用によって、こうしたデータをリアルタイムで収集・分析し、経営判断に活かすことが可能になりました。

例えば、AIを用いた需要予測による発注最適化、購買傾向をもとにした品揃えの調整、個々の顧客に適したプロモーション施策の実施などが実現します。また、データを基にした商品陳列や店舗レイアウトの改善も可能です。これにより、無駄な在庫や販促費を削減しつつ、売上と顧客満足度の向上を図れます。データの活用が経営の成否を左右する時代において、小売業DXは不可欠な存在といえるでしょう。

リテール テック導入のメリット

小売テクノロジーの導入は、小売業において単なるデジタル化にとどまらず、店舗運営や売上拡大に大きな変革をもたらします。効率的な業務運用、顧客満足度の向上、在庫最適化など、さまざまな観点から導入のメリットが期待されており、競争優位性の確保にもつながります。

ここでは、その代表的な5つのメリットを詳しく解説します。

業務効率の向上と省人化

小売テクノロジー導入の最大のメリットのひとつは、店舗オペレーションの効率化です。例えば、セルフレジやスマートPOS、在庫管理システムの導入により、レジ業務や棚卸し、発注業務といった日々のルーチン作業が大幅に自動化されます。これにより、従業員の作業時間を削減でき、人手不足の問題を緩和することが可能です。

また、IoTやAIを活用したデータ分析により、売れ筋商品の把握や適正在庫の維持もリアルタイムで行えるようになり、店舗運営の質が向上します。特に多店舗展開をしている小売業では、標準化された業務プロセスによって店舗間のバラつきを減らし、本部による統一的なマネジメントが実現できます。こうした効率化により、人材を戦略的な業務に振り分けることも可能になります。

顧客体験(CX)の向上

小売テクノロジーは、顧客体験(CX:Customer Experience)の質を大きく向上させるツールとしても注目されています。例えば、スマホアプリによるポイント管理やクーポン配信、キャッシュレス決済の導入は、来店者にとって快適でスムーズな買い物体験を提供します。また、デジタルサイネージやAIチャットボットによって、商品の魅力を的確に伝えたり、質問に即座に回答したりすることができ、顧客満足度の向上に直結します。

さらに、顧客の購買履歴や属性データを活用すれば、パーソナライズされた商品提案やキャンペーン施策を行うことも可能になります。こうした対応は、顧客のロイヤルティを高め、再来店率や購入単価の向上にもつながります。

デジタル化によって一人ひとりに合った接客ができるようになることで、リアル店舗ならではの強みも強化されます。

売上・利益の最大化

小売テクノロジーの導入は、売上と利益の両方を押し上げる強力な武器となります。AIによる需要予測やPOSデータの分析を通じて、顧客のニーズに合った商品を適切なタイミングで仕入れ・陳列することで、売れ残りの削減と販売機会の最大化が図れます。

また、販売データを基にしたダイナミックプライシングの導入により、タイミングや状況に応じて最適な価格設定を実施し、利益率の向上を目指すことも可能です。 さらに、オムニチャネル戦略を実現することで、ECと実店舗の売上を相互に強化する効果も期待できます。

例えば、オンラインで在庫を確認し、実店舗で商品を受け取る「BOPIS(Buy Online, Pick-up In Store)」などは、売上の取りこぼしを防ぎながら顧客の利便性も高められます。収益性の向上と同時に、在庫や人件費の最適化も可能になるため、経営全体に好影響を与えるのが特徴です。

在庫ロスや欠品の削減

小売テクノロジーは、在庫管理の精度を飛躍的に向上させ、在庫ロスや欠品を防ぐための有力なソリューションです。従来の在庫管理は人手による確認が中心で、棚卸ミスや発注遅れ、不要な仕入れによるロスが発生しがちでした。

しかし、RFIDやIoTセンサー、在庫管理クラウドシステムの導入により、リアルタイムで正確な在庫状況を把握することが可能になります。また、AIによる需要予測を活用すれば、季節や天候、過去の売上傾向に基づいた精度の高い発注が行えるため、過剰在庫や販売機会損失を防げます。

結果として、在庫コストの削減と、欠品による機会損失の回避が同時に達成され、売上の安定化にもつながります。商品ロスを最小限に抑えることで、SDGsなどの観点からも持続可能な経営を実現できます。

従業員の負担軽減と働きやすさの向上

小売テクノロジーの導入は、店舗スタッフの業務負担を軽減し、働きやすい職場環境を整えるうえでも効果的です。例えば、在庫確認やレジ対応、商品陳列などの業務をITで効率化・自動化することで、スタッフが長時間の立ち仕事や重労働から解放され、心身の負担を大幅に軽減できます。

また、シフト管理や勤怠管理などのバックオフィス業務もクラウドシステムで簡素化できるため、店長やマネージャーの業務効率も向上します。業務にゆとりが生まれることで、接客に集中できる環境が整い、サービス品質の向上にもつながります。

近年注目されている「働き方改革」にも貢献でき、従業員の定着率やモチベーション向上といった間接的なメリットも得られるのが特徴です。

小売テクノロジーの導入例5選

小売テクノロジーはすでに多くの日本企業で導入され、業務効率化や顧客体験の向上に成果を上げています。特に人手不足への対応や、デジタル活用による売上向上の面で注目されています。

ここでは、実際に小売テクノロジーを導入している代表的な国内企業5社の事例をご紹介します。

セブン-イレブン・ジャパン|AIカメラとIoTで店舗業務を効率化

セブン-イレブンでは、店内のAIカメラとIoTを活用して、商品の陳列状況や来店客の行動分析を行っています。2020年からは、冷蔵ケースや棚に設置したセンサーとAIカメラによって、商品補充や賞味期限の管理を自動化する「スマートストア」の実証実験を開始。これにより、店員の負担軽減と欠品防止を同時に実現しました。

また、来店者の属性や動線を可視化することで、売れ筋商品の配置最適化にもつなげています。業務効率化と売上向上の両立を目指した取り組みは、小売業界全体に波及効果を与えています。

参照元:日経クロストレンド

ユニクロ(ファーストリテイリング)|RFIDタグで在庫管理をDX化

ユニクロを展開するファーストリテイリングは、2017年からすべての商品にRFIDタグを導入し、店舗および物流拠点での在庫管理を大幅に効率化しました。RFIDの導入により、従来30分かかっていた棚卸し作業がわずか10分程度で完了するようになり、人的ミスの削減にもつながっています。

また、セルフレジでは複数の商品を同時に読み取れるため、レジ待ち時間も短縮され、顧客満足度の向上にも寄与しています。こうした先進的な取り組みにより、ユニクロは「小売のDX」を牽引する企業として注目されています。

参照元:株式会社デジタルホールディングス

イオンリテール|デジタルサイネージとAIで売場を最適化

イオンでは、店内に配置されたデジタルサイネージとAIを活用し、リアルタイムでの販促施策を展開しています。天候や時間帯、来店者の属性に応じて最適な広告を配信することで、衝動買いや回遊性を高める効果を狙っています。また、AIによる売上予測と連動して、商品の発注や陳列配置を最適化。

これにより、欠品や在庫過多を防ぐだけでなく、現場スタッフの業務負担も軽減されています。データドリブンな店舗運営により、売上アップと効率化を同時に進めています。

参照元:NIKKEI

ローソン|スマホアプリ連携のセルフレジ導入

ローソンでは、スマホアプリと連携したセルフレジ「ローソンスマホペイ」を導入し、非接触での買い物体験を提供しています。利用者は、店舗に入店して商品を選びながらアプリでバーコードをスキャンし、そのままアプリ上で決済を完了することができます。

レジ待ち時間の解消だけでなく、感染症対策としても有効な取り組みとなっています。また、購買データの蓄積により、パーソナライズされたキャンペーンやクーポンの配信も可能となり、リピーターの獲得にもつながっています。効率性と顧客満足を同時に追求した好例です。

参照元:KDDI トビラ

高島屋|OMO戦略による顧客接点の強化

高島屋では、実店舗とECを連携させたOMO(Online Merges with Offline)戦略を強化し、顧客体験の向上を図っています。例えば、ECで注文した商品を店舗で受け取る「クリック&コレクト」や、店舗スタッフがオンラインで接客する「リモートショッピング」など、多様なチャネルを融合させたサービスを展開。

これにより、コロナ禍以降も顧客との接点を維持し、売上の安定化に成功しました。デジタルとリアルを融合させる同社のアプローチは、百貨店業界のDXモデルとして注目されています。

参照元:NIKKEI MESSE

リテール テック導入を成功へ導くポイント

小売テクノロジーを導入しても、現場で活用されなければ意味がありません。実際に成果を上げている企業では、導入プロセスにおいて「現場起点」での検討や「小さく試す姿勢」「スタッフの理解促進」など、明確な成功要因があります。

ここでは、小売テクノロジーの導入効果を最大化するために押さえておくべき5つの重要ポイントをご紹介します。

現場の課題を明確にする

小売テクノロジー導入で最も大切なのは、現場が抱える具体的な課題を把握することです。「レジ待ち時間が長くクレームが多い」「棚卸しに人手がかかりすぎる」「在庫誤差が頻発している」など、可視化された課題に基づいて導入を検討することで、目的が明確になり、導入後の効果測定も容易になります。

現場スタッフや店長へのヒアリング、POSデータや顧客アンケートの分析を通じて、数値的・定性的な両面から課題を整理しておくことが成功の第一歩です。

小さく始めて段階的に拡大する

小売テクノロジーの導入には一定のコストや労力が伴うため、一度に全社・全店舗へ導入するのではなく、まずはパイロット店舗などでの小規模なテスト導入(PoC:概念実証)から始めるのが理想です。現場の実態やオペレーションに合っているかを見極め、必要に応じて改善しながら段階的に展開範囲を拡大することで、リスクを最小限に抑え、現場での混乱を避けられます。

また、テスト導入で得られたデータやスタッフの声を社内に共有すれば、他店舗での導入時の説得材料にもなり、社内理解も進みやすくなります。

現場スタッフの巻き込みと教育を重視する

小売テクノロジーの活用には、現場スタッフの理解と協力が欠かせません。新しいシステムやツールは、慣れない操作や作業の変化から拒否感を持たれることもあります。そのため、導入時には丁寧な説明や操作トレーニングを実施し、日常業務へのメリットを実感してもらうことが重要です。

加えて、現場からのフィードバックを積極的に取り入れることで、現場ニーズに合った運用が可能となり、定着率の向上にもつながります。スタッフが「使わされる」のではなく「自分たちが選び、使いこなす」感覚を持てる環境づくりが成功の鍵です。

経営層が主導しKPIを明確に設定する

小売テクノロジー導入は現場任せにするのではなく、経営層がリーダーシップを発揮する必要があります。なぜ導入するのか、どんな成果を目指すのかといったビジョンを明確にし、社内全体に共有することで、関係者の意識を統一できます。

また、「顧客満足度を5%向上」「レジ業務の効率を30%改善」といった具体的なKPIを設定することで、導入効果の検証が可能になり、プロジェクトの評価や改善にも役立ちます。経営層の関与があることで、導入に対する社内の信頼性や優先順位も高まり、現場のモチベーション向上にも寄与します。

顧客目線での利便性・体験価値を重視する

小売テクノロジーの導入目的は業務の効率化だけではありません。最終的には、顧客の体験価値(CX)を向上させることが重要です。例えば、セルフレジの導入で待ち時間が短縮される、スマート棚で商品在庫を即座に確認できる、パーソナライズされたおすすめがアプリに表示されるといった利便性が、顧客満足度を大きく左右します。

常に「顧客にとってどう便利か」「どう楽しく買い物できるか」という視点を忘れずに、テクノロジーを導入・改善していくことが、競合他社との差別化とリピーター獲得につながります。

最新リテール テックトレンド

AIやIoTの急速な進化により、小売テクノロジー分野は近年めざましい発展を遂げています。購買体験やマーケティング手法が大きく変わりつつあり、小売業にとっても重要な転換期を迎えています。ここでは、注目されている最新の小売テクノロジー技術をいくつかのカテゴリーに分けて紹介します。

生成AI×パーソナライズ接客

生成AIを活用したパーソナライズ接客は、顧客ごとの属性や行動に応じた対応が可能になります。たとえば、店舗内に設置されたカメラとAIが連携し、来店者の性別・年齢層・動線などをリアルタイムで解析。それに基づいて商品の陳列やキャンペーンの見直しを行うことで、売上や顧客満足度の向上が期待されています。

非接触型購買体験の拡充

「無人レジ」や「スマートカート」など、非接触・非対面を実現する技術の導入が加速しています。特に注目されるのは、Amazon Go型の自動会計モデルで、顧客が商品をカゴに入れるだけで決済が完了する仕組みです。これにより、レジ待ちのストレス軽減や省人化の推進が可能となります。

OMO施策によるオンラインとオフラインの融合

ャットボットによる接客や、SNSと連動したOMO(Online Merges with Offline)戦略も進化しています。ECサイトとリアル店舗の体験を統合し、シームレスな顧客体験を提供できるようになっています。今後は、店舗が単なる「物を売る場所」ではなく、「ブランド体験や利便性を提供する場」へとシフトしていくでしょう。 企業に求められるのは、単なるテクノロジー導入ではなく、顧客視点に立った価値提供です。小売テクノロジーをうまく活用できるかが、今後の競争優位の鍵を握っています。

参照元:デロイトトーマツ|令和5年度中堅・中小企業輸出ビジネスモデル調査・実証事業

まとめ

リテールテックは、店舗運営の課題を解決し、競争力を高めるための強力な武器です。人手不足や業務効率化、顧客体験の向上など、さまざまな側面で大きなメリットが得られます。導入のハードルも年々下がっており、中小企業や個人店舗でも気軽に活用できる技術が増えています。

HBLABでは、AI・IoT・クラウドを活用した小売テクノロジーソリューションの導入支援を多数手がけており、業種や課題に応じた最適な開発・運用をご提案可能です。御社のDXパートナーとして、競争優位を築く支援をいたします。リテール業界の未来を共に切り開くために、ぜひHBLABへご相談ください。

よくある質問

リテール テックとは、小売業(Retail)とテクノロジー(Technology)を組み合わせた造語で、最新技術を活用して小売業の課題解決や業務改善を図る取り組み全般を指します。具体的には、セルフレジ、AIカメラによる顧客分析、在庫管理の自動化、無人店舗運営、デジタルサイネージ、ECと連動したオムニチャネル施策などが代表例です。

これらの技術を導入することで、業務効率化、人手不足対策、売上拡大、顧客体験の向上といった成果が期待されます。従来の店舗運営とは一線を画す、データドリブンな経営が可能になります。

小売テクノロジーの導入費用は、導入する技術の種類や規模によって大きく異なります。例えば、AIカメラやPOSシステムの導入であれば数十万円〜数百万円、無人店舗や高度なIoTインフラ構築には数千万円以上の投資が必要になることもあります。ただし、近年は月額制のSaaS型サービスも増えており、初期費用を抑えて導入できるケースも多くなっています。

また、中小企業向けには国や自治体のIT導入補助金などの制度も活用可能です。費用対効果を十分に比較検討し、自社に合った導入方法を選ぶことが重要です。

はい、近年では中小企業や個人店舗でも導入しやすい小売テクノロジーが数多く登場しています。以前は大手企業向けの高額なシステムが中心でしたが、現在は低コスト・簡単操作を前提に設計されたサービスが増え、ITに不慣れな店舗でも気軽に導入できるようになりました。例えば、タブレット型のPOSレジ、スマホアプリを使った在庫管理、簡易AI分析ツールなどが人気です。

これらは月額数千円程度から利用可能なものもあり、導入ハードルが低く、売上管理や顧客対応の効率化に貢献します。特に業務の属人化を解消したい中小規模店舗にとって、小売テクノロジーは強力な支援ツールとなります。