Salesforceとは?業界で導入されている成功事例について解説

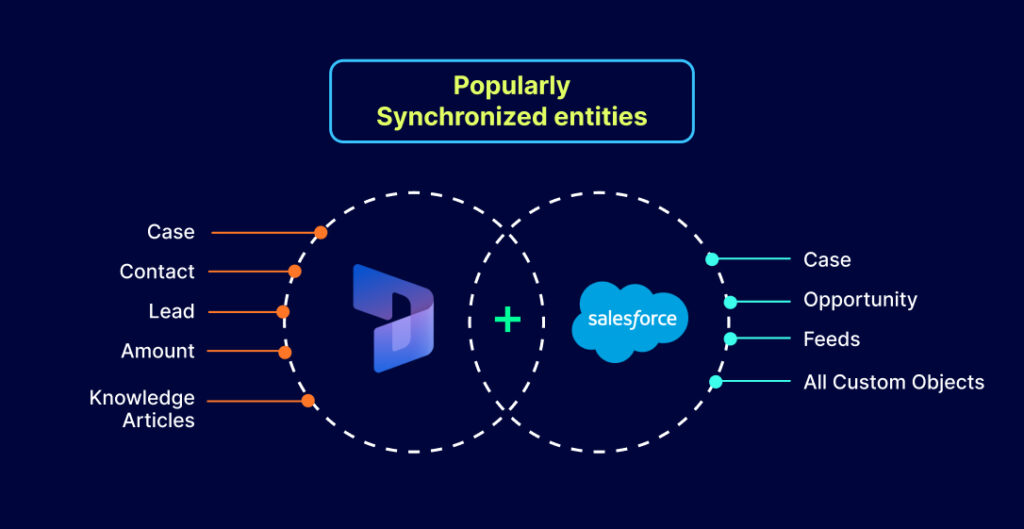

初めに 営業活動で顧客情報やデータの集計に時間がかかり、作業が煩雑で悩むケースが多いはずです。 そこで、Sales forceであれば、顧客情報や商談管理などが一元管理できるようになります。 Sales forceとは、株式会社セールスフォースジャパンが提供するクラウド型のビジネスアプリケーションです。 顧客や商談管理が効率的になることで、マネージャーから案件のアドバイスや部下の育成に集中できるようになります。 本記事では、Sales forceの特徴と選び方、成功事例についてご紹介していきます。 Sales forceとは? Sales force(セールスフォース)とは、Sales force社が開発した顧客情報管理システムです。 […]

Salesforceとは?業界で導入されている成功事例について解説 続きを読む