はじめに

近年、ChatGPTをはじめとする生成AIの急速な普及により、AI開発の需要が爆発的に高まっています。しかし、AIエンジニアの人材不足や開発コストの増大といった課題から、「AIオフショア 開発」を活用する企業が増えています。オフショア開発とは、主に海外の開発拠点にAI開発を外注する手法のことで、コスト削減や優秀な人材確保、24時間体制の開発体制の構築など、多くのメリットがあります。

一方で、言語や文化の壁、品質管理の難しさといったリスクも存在するため、成功には適切なパートナー選びとマネジメントが不可欠です。

本記事では、AIオフショア開発の基礎知識から、導入メリット・デメリット、パートナー選定時のチェックポイントを厳選して紹介します。自社にとって最適な開発体制を築くヒントを得たい方は、ぜひ最後までご覧ください。

国内だけでは限界?日本企業に迫るAI開発の現実

AIの社会実装が急速に進む中、多くの日本企業もAI技術の活用に乗り出しています。しかし現実には、「AIを活用したいが、社内にノウハウがない」「開発に着手したものの、予算とスケジュールが想定以上に膨らんだ」といった悩みを抱える企業が少なくありません。

特に中小企業やスタートアップでは、AIエンジニアの採用競争に敗れ、プロジェクトそのものが頓挫するケースもあります。こうした背景から、開発コストを抑えつつ高品質なAIソリューションを実現できる「AIのオフショア開発」への注目が高まっているのです。

国内リソースだけで完結させるのが難しい今、日本企業はグローバルな視点でAI開発戦略を見直す必要に迫られています。

日本企業にとってAI開発の課題

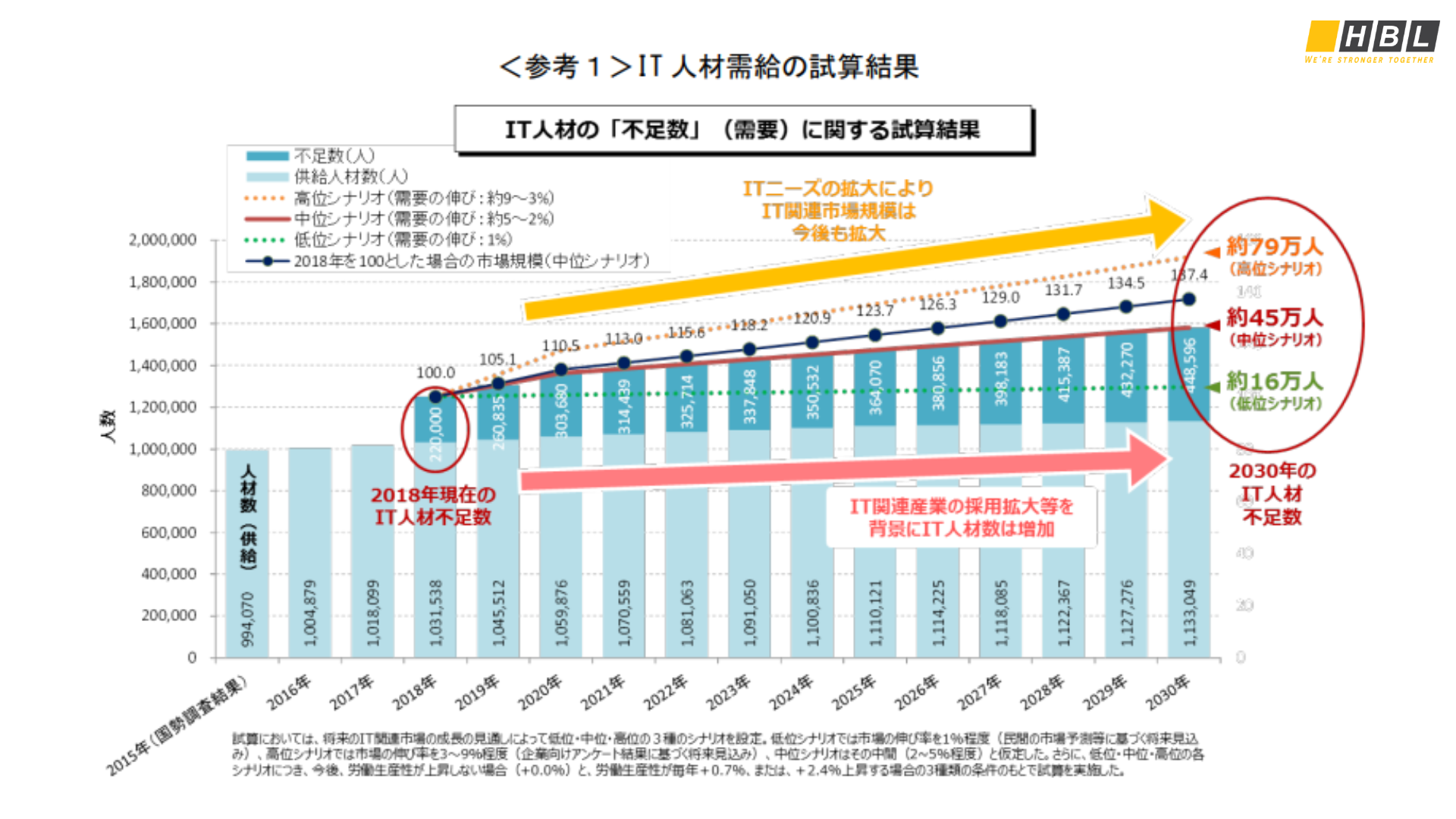

AI開発を進めるうえで、日本企業が直面する最大の課題は「人材不足」と「開発コストの高さ」です。AI分野は高度な専門知識を必要とするため、国内では優秀なエンジニアの確保が非常に困難です。経済産業省の調査によると、AI・データ人材の需給ギャップは年々拡大しており、採用競争は熾烈を極めています。加えて、国内の開発費は人件費やインフラ費が高く、特に自社開発を目指す企業にとっては大きな負担となります。その結果、プロジェクトが遅延したり、途中で中止に追い込まれたりするケースも珍しくありません。

これらの課題を回避し、競争力を維持するために、多くの企業がオフショア開発に活路を見いだしているのです。

AIオフショア開発とは?

AIオフショア 開発とは、人工知能(AI)の開発業務を、海外の開発拠点に委託して行う手法です。AI開発とは、機械学習やディープラーニング、自然言語処理などの技術を活用し、データ分析や自動化、予測モデルなどを構築するプロセスを指します。特に近年では、チャットボット、画像認識、生成AIなどの分野で活用が拡大しています。

一方、オフショア開発とは、コスト削減や人材確保を目的に、海外のIT企業や開発チームに業務を委託することを意味します。AIのオフショア開発は、この2つを組み合わせた形で、技術的なスキルを持つ海外人材を活用しながら、より効率的かつ柔軟にAI開発を進めることができます。人材不足や高コストが課題となっている日本にとって、グローバルな視点から開発力を補完できる有力な戦略と言えるでしょう。

特にベトナムなどは、優秀なAI人材を比較的低コストで確保できる国として注目されています。

なぜAIをオフショア開発する?|注目される背景とメリット

AI開発は、技術的にも人材的にも高い専門性が求められる分野です。近年では、国内におけるAI人材の不足や高額な開発費といった課題を背景に、海外リソースを活用した「オフショア開発」が急速に注目を集めています。

特にベトナムやインドなどの新興国は、優秀な技術者とリーズナブルな価格帯を両立しており、AIプロジェクトを効率的に進めたい企業にとって有力な選択肢です。

ここでは、AIをオフショア開発する主なメリットについて詳しく見ていきましょう。

開発コストの大幅削減

AIのオフショア開発の最大の魅力は、何と言っても開発コストを大きく抑えられる点です。国内でAIエンジニアを雇用しようとすれば、年収800万円以上が相場となり、チーム体制を整えるだけでも膨大なコストがかかります。

一方、ベトナムやインドなどの開発先では、同等レベルのスキルを持つ技術者を半分以下のコストで確保できるケースも珍しくありません。

また、人件費だけでなく、開発インフラやオフィス環境にかかる間接費も大幅に削減可能です。限られた予算内で最大限の成果を目指す企業にとって、オフショアは極めて合理的な選択肢です。

優秀なAI人材の確保

日本国内では、AIに特化した人材の確保が年々難しくなっています。特にディープラーニングや自然言語処理といった先端領域では、そもそも人材の母数が少なく、競争も激化しています。

対して、海外のオフショア開発先には、高度なIT教育を受けた優秀なAIエンジニアが豊富に在籍しています。インド工科大学(IIT)などの名門大学を卒業した人材や、GoogleやMetaなどのプロジェクトに関わった経験を持つ技術者も多く、スキル面での信頼性も高いのが特徴です。

国内では難しいチーム編成も、海外なら実現可能になるのです。

開発スピードの向上

オフショア開発のもう一つの利点は、開発スピードの加速です。特に時差を活かした「24時間開発体制」を構築することで、日本チームが業務を終えた後に海外チームが作業を継続し、常にプロジェクトが前進している状態を作ることが可能です。

また、既に豊富なテンプレートや開発資産を持っている海外ベンダーを活用すれば、ゼロから設計する手間も省け、全体の工期を大幅に短縮できます。スピード感が求められるプロダクト開発においては、オフショア開発は非常に大きなアドバンテージとなります。

グローバル視点の技術導入

海外のAI開発拠点には、日本国内とは異なる技術トレンドやビジネスニーズが根付いています。そのため、オフショア開発を通じて得られるのは、単なる人手やコスト削減だけではありません。

例えば、欧米市場での実績を持つチームからは、最新のフレームワークやアーキテクチャの提案を受けることができ、自社の技術スタックを一段引き上げるチャンスにもなります。グローバル基準のセキュリティ要件やデータガバナンスに対応した開発も可能となり、結果的に国際競争力のあるプロダクト開発が実現します。

AIオフショア 開発でよくある課題・リスクとその対策

AIのオフショア開発は、コスト削減や優秀な人材の活用といった多くのメリットがある一方で、一定の課題やリスクも伴います。例えば、言語や文化の違い、品質管理の難しさ、セキュリティへの懸念など、オフショア特有のトラブルが発生する可能性があります。特にAI分野は高度な専門性が求められるため、設計や仕様の認識齟齬が大きな問題に発展することもあります。こうしたリスクを軽視せず、事前に対策を講じることが、プロジェクトの成功に直結します。

ここでは、AIのオフショア開発でよく見られる課題と、その乗り越え方について詳しく解説します。

AIオフショア 開発の課題・リスク

AIのオフショア開発における代表的な課題は、大きく分けて「コミュニケーションの壁」「品質管理」「知的財産の保護」「時差による進捗のズレ」などがあります。まず、言語や文化の違いにより、要件の認識違いや意図の伝達ミスが生じることが多く、期待した成果物と実際のアウトプットがかけ離れてしまうリスクがあります。

さらに、AI開発はアルゴリズムやデータ処理といった複雑な工程が絡むため、進捗や品質の可視化が難しく、レビューや検証体制が不十分だと品質低下を招きます。また、重要なAIモデルや学習データには機密情報が含まれることも多く、情報漏洩や不正使用への対策が必須です。オフショア先によっては、現地の法制度やセキュリティレベルにばらつきがあり、十分な契約や管理がなされていないと、知的財産の保護に不安が残ります。時差のある国とのやり取りでは、リアルタイムでの意思疎通が難しく、タスクの遅延や緊急時の対応に時間を要するケースもあります。

これらの課題を認識し、適切な対策を講じることが、成功への第一歩となります。

課題を乗り越えるための対策とポイント

AIのオフショア開発での課題を解決するには、事前準備とプロジェクトマネジメントの徹底が不可欠です。まず、コミュニケーションの質を高めるために、日本語と英語の両方に対応できるブリッジSE(通訳兼技術調整役)の配置を検討しましょう。

また、要件定義や設計書は、曖昧な表現を避け、図や例を交えて視覚的に明確化することで、認識齟齬を防ぐことができます。品質面では、定期的なレビュー体制とテスト設計が鍵となります。オフショア側に丸投げせず、日本側でもコードレビューやユニットテストの実施体制を組み込み、双方向の品質管理を実現しましょう。

また、情報セキュリティに関しては、NDAや業務委託契約書に加え、データアクセス制限やVPN環境の利用など、物理・技術的なセキュリティ対策を講じることが重要です。さらに、時差による非効率を防ぐためには、朝晩に定時で短い進捗確認ミーティングを設けると効果的です。SlackやNotionなどのツールを活用し、タスクの可視化と即時共有を行うことで、スムーズな情報連携が可能になります。

最終的には、オフショア先を単なる外注先と捉えるのではなく、パートナーとして信頼関係を構築する姿勢が、プロジェクト成功への近道です。

AIオフショア 開発パートナー選定時のチェックポイント

AIのオフショア開発は、コスト削減や優秀な海外人材の活用といった多くのメリットをもたらしますが、プロジェクトを成功に導くためには信頼できる開発パートナーの選定が何より重要です。特にAI開発は高度な専門性と柔軟な対応力が求められるため、パートナー選びを誤ると品質面や進行面で大きなトラブルに発展する可能性があります。

ここでは、AIのオフショア開発の委託先を選定する際に押さえておくべき5つの重要なポイントを解説します。事前にこれらのチェック項目を確認しておくことで、リスクを最小限に抑え、スムーズな開発体制の構築が可能となります。

AI開発における実績と専門性

AI開発は単なるプログラミングではなく、機械学習モデルの設計・チューニング、ビッグデータの扱い、アルゴリズムの最適化など、専門的なスキルが求められる分野です。そのため、パートナー候補がこれまでにどのようなAIプロジェクトに関与してきたかを確認することが非常に重要です。具体的には、画像認識、自然言語処理、レコメンドエンジン、異常検知などの領域での開発実績があるかをチェックしましょう。

また、使用している技術スタック(例:TensorFlow、PyTorch、scikit-learnなど)や対応可能なクラウドサービス(AWS、Azure、GCPなど)についても確認すると、自社の要件との適合性を判断しやすくなります。経験豊富なパートナーであれば、技術提案や仕様補完も積極的に行ってくれるため、品質と効率の両面で安心できます。

日本語対応・ブリッジSEの有無

言語や文化の違いは、オフショア開発におけるトラブルの原因になりやすいポイントです。特にAI開発は要件が複雑かつ抽象的になりがちなため、的確な意図の伝達と双方向の理解が不可欠です。そのため、開発チームに日本語が堪能な担当者がいるか、もしくはブリッジSE(Bridge System Engineer)と呼ばれる、技術と日本語の両方に通じた人材がいるかどうかは極めて重要な判断材料になります。

ブリッジSEは、日本企業とのやり取りの中で発生しがちな認識齟齬を事前に調整したり、仕様の微調整を円滑に進めたりする役割を担います。プロジェクトを成功させるためには、技術力だけでなく、スムーズなコミュニケーションを実現できる体制が整っているかを必ず確認しましょう。

知的財産・セキュリティ対策の明確さ

AI開発では、学習データやモデル設計そのものが企業の競争優位性となる重要な資産です。したがって、知的財産権の取り扱いや情報セキュリティ体制が曖昧な開発パートナーに業務を委託することは、大きなリスクにつながります。

まず確認すべきは、NDA(秘密保持契約)の締結が可能かどうか、そしてソースコードや生成されたAIモデルの所有権が委託元(あなたの企業)に帰属するかです。さらに、開発環境がVPNやアクセス制限により保護されているか、外部ストレージの使用を禁止しているかなど、技術的なセキュリティ対策も確認しましょう。

場合によっては、国ごとの法制度の違いも影響するため、GDPRや個人情報保護法などの準拠状況も考慮しておくと安心です。

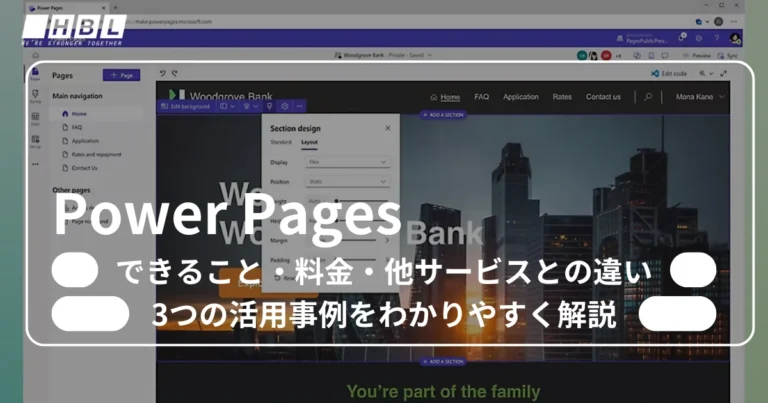

コミュニケーション・進行管理の体制

開発パートナーを選ぶ際には、技術力と並んでプロジェクトマネジメント体制の整備状況も見逃せません。進捗報告の頻度やフォーマットが決まっているか、定例会議が設定されているか、使用するコミュニケーションツール(Slack、Teams、Zoomなど)が自社と互換性があるかを確認しましょう。

また、タスク管理やバグトラッキングには、JiraやTrelloといったツールを活用しているか、チケット制での管理が徹底されているかも評価ポイントになります。特にAI開発では、要件やモデル精度の調整がプロジェクトの途中で発生するケースも多いため、アジャイルやスプリント型開発への理解があるかどうかも成功の鍵を握ります。透明性のある管理体制が整っていれば、トラブル発生時の対応も迅速です。

価格と契約形態の明確さ

AIのオフショア開発は国内開発よりもコストを抑えられる点が魅力ですが、価格の安さだけで選ぶと失敗する可能性もあります。重要なのは、見積もりの内訳が明確であるか、契約形態が自社に適しているかを確認することです。

例えば、時間単価制(準委任契約)と成果物ベースの請負契約では、管理や責任の所在が異なります。仕様変更が多く発生するAIプロジェクトでは、柔軟に対応できる準委任契約のほうが向いていることもあります。

また、見積もり時に「どこまでが含まれていて、どこからが追加料金となるか」が明確にされていないと、後から大きなコスト超過につながるリスクも。契約内容を細部まで確認し、不明点は事前に質疑する姿勢が求められます。

HBLAB:理想的なAIオフショア開発パートナー

AI人材育成・技術開発に本格投資

HBLAB(エイチビーラボ)は、ベトナム国家大学ハノイ校工科大学(UET)と連携し、AI研究所およびFactory Labを共同で設立しました。この取り組みは、最先端のAI技術研究と実用的なAIソリューション開発を推進することを目的としています。優秀なベトナムのエンジニア人材と日本の技術力やノウハウを融合させることで、高品質なAIサービスの提供体制を構築しています。

この共同ラボでは、最新の研究成果を産業応用に活かし、AIモデルの開発やチューニング、データ活用の高度化などを実施。また、現地の大学との強力な連携により、技術者育成や人材供給の基盤も整備しており、日本企業にとって信頼性の高いオフショアパートナーとなっています。

参考リンク:

https://hblab.co.jp/blog/hblab-institute-for-ai-uet-vnu-collaborate/

https://www.viet-jo.com/news/economy/250218180752.html

実践に直結するAIハッカソンの主催

HBLABはTelemaxと共にAIハッカソンを開催し、実践的なAI技術の習得や新たなアイデアの創出を積極的に支援しています。AIハッカソンは短期間でAIモデルやアプリケーションのプロトタイプを開発するイベントであり、参加者同士が切磋琢磨する場となっています。

この取り組みを通じて、最新技術の応用力を強化すると同時に、創造的な課題解決力を持つエンジニアの育成にも寄与しています。さらに、こうした実験的な開発を踏まえつつ、実際の業務ニーズに即した高品質なAIソリューションの提供を実現しており、多くの日本企業のプロジェクト成功に貢献しています。

参考リンク:

https://hblab.co.jp/blog/ai-hackathon-hblab-telemax/

まとめ

AIオフショア 開発は、コスト削減や人材確保といった多くのメリットを提供する一方で、適切なパートナー選定とリスク管理が成功の鍵を握ります。国内だけでAI開発を完結することが難しい今、海外の優秀な技術力を取り入れることは競争力強化にもつながります。オフショア開発を検討されている企業様には、日本法人を持ち、高品質かつ柔軟な対応に定評のあるHBLABの活用をおすすめします。

AI分野の豊富な実績と日本語対応体制を兼ね備え、信頼できる開発パートナーとして多くの企業に選ばれています。初めてのAIのオフショア開発でも安心してご相談いただけますので、ぜひお気軽にお問い合わせください。

よくある質問

はい、信頼できるパートナーを選定すれば、オフショアでも高品質なAIモデルの開発は十分可能です。重要なのは、過去の実績や技術力を確認し、要件を明確に伝えることです。

また、ブリッジSEの配置や定期的なレビュー体制を整えることで、認識齟齬を防ぎながら質の高い開発を進めることができます。国内開発と同様に、密な連携と管理体制があれば、成果物の品質に大きな差は生まれません。

AIのオフショア開発の費用は、委託先の国や開発の規模によって異なりますが、一般的に国内と比べて30〜60%ほどのコストで実施可能です。

例えば、東南アジアやインドでは、AIエンジニア1人あたり月額20〜40万円前後が相場とされています。ただし、プロジェクト管理費やコミュニケーションコストも加味する必要があるため、見積もりの内訳は詳細に確認しましょう。

AI開発では、学習データやアルゴリズムなどの機密性が非常に高いため、情報管理体制は重要なポイントです。信頼できるオフショア企業であれば、NDAの締結やアクセス制限、VPN接続環境の整備など、厳格なセキュリティ対策を講じています。

契約前には、情報保護体制や取り扱いルールを確認し、不明点があれば明確にしておくことで、安心して業務を委託できます。