はじめに

ノーコード開発ツールの進化が加速する中、スプレッドシートをそのままアプリに変換できるというコンセプトで注目を集めるのが「Glide(グライド)」です。

プログラミング知識がなくても、GoogleスプレッドシートやExcelデータを読み込むだけで、スマホ・タブレット・PC対応の業務アプリや顧客管理ツールを驚くほど簡単に作れるのが最大の魅力です。2025年現在、Glideは機能拡張や料金体系を刷新し、中小企業の業務効率化からイベント・教育分野まで幅広く活用されています。

本記事では、Glideの基本概要から、主な機能、実際の使い方、料金プラン、他ノーコードツールとの比較、さらには活用事例や注意点までを網羅的に解説します。「初めてのアプリ開発に最適なツールは?」「Glideで何ができるの?」と知りたい方にとって、実践的でわかりやすい内容となっています。ノーコード導入を検討している方は、ぜひ最後までご覧ください。

Glide(グライド)とは

Glide(グライド)とは、米国サンフランシスコに拠点を置く GlideApps, Inc. が開発・提供するノーコード型アプリ開発プラットフォームです。スプレッドシートや外部データベースを活用して、プログラミングを行わずにWebアプリやスマホ向けアプリを構築できます。特に、GoogleスプレッドシートやExcelなどの表形式データをインポートすることで、そのままアプリとして可視化・操作できる点が大きな特徴です。

Glideは、ドラッグ&ドロップ操作で画面のデザインを直感的に編集できるビジュアルエディタを搭載しており、ユーザーごとに異なる画面を表示したり、フォーム入力・画像アップロード・検索機能などを簡単に設定したりすることができます。多くの基本機能がテンプレート化されているため、初学者でも短時間で実用的なアプリを作ることが可能です。

その手軽さと拡張性から、業務効率化アプリの内製化を目指す企業や、顧客向けの試作アプリを低コストで開発したいスタートアップ、教育機関で授業用アプリを作成するケースなど、幅広いシーンで導入が進んでいます。Glideはノーコードを超えた「業務デジタル化プラットフォーム」として、今後も注目を集める存在です。

Glideの主な機能

Glideは「データをアプリに変える」というコンセプトに特化したノーコードツールとして、多様な機能を備えています。スプレッドシートや外部データベースを直接アプリのデータソースとして活用できる点から、ノーコードツールとしての敷居を大幅に引き下げ、非エンジニア層を中心に人気を集めています。

さらに、UIをドラッグ&ドロップで設計できる直感的なエディタや、ユーザー権限管理、運用にも役立つテンプレートなども充実。

こうした機能により、プロトタイピングから業務ツール開発、顧客向けアプリまで幅広く対応できる点がGlideの魅力です。ここでは、その中でも特に活用頻度の高い5つの機能を詳しく解説します。

データ接続・統合

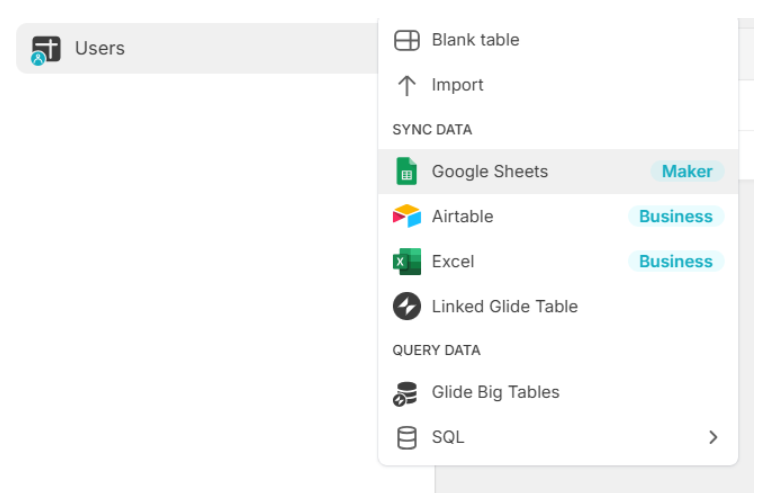

Glideは、ノーコードツールとしては珍しく強力なデータ統合機能を提供しています。Googleスプレッドシート、Excelファイル、Airtable、BigQuery、PostgreSQLなど、さまざまなデータソースと接続でき、データを直接アプリケーションの背骨として活用可能です。

スプレッドシートを更新すれば自動的にアプリに反映される仕組みを持っているため、データ管理のトラブルが少なく、更新作業も効率化できます。

企業利用においては、既存の顧客データや在庫管理表などをコストをかけずにアプリ化でき、外部システムとのAPI連携も可能です。ノーコードながらも強固なデータ基盤を構築できるのがGlide最大の強みと言えるでしょう。

ドラッグ&ドロップによるUIビルダー

GlideのUIビルダーは、アプリ開発におけるデザインの壁を取り除く革新的な仕組みです。画面上のレイアウト、ボタン、テキスト、リストビュー、画像などのコンポーネントをドラッグ&ドロップで配置し、すぐにプレビューとして確認できます。

また、各コンポーネントのデザイン変更(色、サイズ、余白など)や配置条件の制御も、メニューから直感的に操作可能です。これにより、デザインやプログラミングに詳しくないユーザーでも、ビジネス用途に耐えうるクリーンなアプリ画面を短時間で構築できます。

Glideのエディタは常にアップデートされており、UI改善や新コンポーネントの追加も続いているため、使い勝手の進化も魅力の一つです。

リアルタイムデータ同期と反映

Glideはデータ同期処理に優れており、スプレッドシートやデータベース側で更新される内容がリアルタイムでアプリに反映されます。例えば、顧客管理アプリを作成した場合、営業担当がスプレッドシートで顧客ステータスを更新すると、アプリ側には即時反映され、ユーザーも最新情報を閲覧できます。

この同期処理は双方向にも対応しており、アプリ側で入力された情報がスプレッドシートに書き戻される仕様となっているため、現場運用のデータ精度を保てます。リアルタイム性が重要な業務アプリ、予約システム、イベント管理など、さまざまな用途に優れており、Glideの実用性を高める大きな武器となっています。

テンプレートとプリビルトコンポーネント

Glideはアプリ制作を加速させるために、数百種類以上のテンプレートを公式で提供しています。顧客管理、在庫管理、イベント登録、社内掲示板など、業種や用途に応じたデザイン済みテンプレートがそろっており、ゼロからアプリを作る必要がありません。

また、フォーム機能やカレンダー表示、カードビュー、地図連携など「よく使うUIコンポーネント」もプリビルト(事前構築済み)で提供されており、それらをドラッグするだけで機能を追加できます。これにより、業務フロー設計にかける時間を削減し、本来注力すべき機能設計やデータ構造の検討に集中することができます。

ユーザーアクセス管理・認証

Glideは、アプリを運用する上で必要となるユーザーアクセス管理機能も標準で搭載しています。アプリごとにアクセス権限を設定できるため、「閲覧のみ」「入力可」「管理者」「ゲスト」など、ユーザー役割に応じて表示内容を切り替えるといった高度な制御が可能です。

また、ログイン方法もメールリンクログインやGoogle認証に対応しており、社内利用の安全性・利便性を担保しています。機密情報の保護を重視するビジネスシーンでも安心して導入でき、ユーザー別の権限設定によってデータ漏洩リスクを最小限に抑えられる点は、企業利用において大きなメリットといえるでしょう。

Glideの使い方

Glideは「スプレッドシートをアプリに変える」をコンセプトに設計されたノーコードツールのため、基本的な操作フローも非常にシンプルです。アプリを作る際に必要なのは、元になるデータと、それをもとに画面を構築するためのビジュアルエディタによる編集作業のみ。コーディング不要で、UIデザインからデータ管理、ユーザー権限設定、公開までワンストップで行えるため、業務効率化アプリの内製やプロトタイプ開発に最適です。

ここでは、Glideを使ってアプリを作成する基本ステップを6つに分けてご紹介します。各項目には操作のポイントや注意事項も加えているので、はじめてノーコードに挑戦する方でも安心して取り組めます。

Step 1.Glideにアクセスしてアカウント作成

まずは公式サイトにアクセスし、アカウントを作成します。

サインアップは、Googleアカウントやメールアドレスを使って簡単に登録でき、無料プランでも基本機能を使ったアプリ制作が可能です。ログイン後はダッシュボードに移り、「NewApp」ボタンから新規プロジェクトの作成を開始できます。

Glideはクラウド型プラットフォームのため、ブラウザ上で作業が完結し、PCやタブレットを問わず環境に依存しない点も魅力です。アカウント作成後は、アプリ数や利用状況に応じてプラン変更もできるので、小規模な社内ツールとしての試験運用からスタートするユーザーにも最適な構成となっています。

Step 2.アプリの元となるデータを準備

Glideは、データソースとしてスプレッドシートや外部データベースを利用します。あらかじめアプリで使いたい情報(例:顧客リスト、商品データ、イベント情報など)を「縦・横の整った表形式」で用意しましょう。

Googleスプレッドシートであれば、Glide側との連携がスムーズに行え、リアルタイム同期もできます。注意点として、列名(ヘッダー)はわかりやすく設定しておくこと、必要に応じてデータ型(数値/日付/文字列)の統一を行っておくことが挙げられます。

この作業が後の機能配置に直結するため、アプリ化前にデータの整理を徹底しておくことで、アプリ構築後の手戻りを減らすことができます。

Step 3.Glideにデータを接続

ダッシュボードの「New App」からデータソースの選択画面へ移動し、先ほど準備したスプレッドシートやデータベースを接続します。データを読み込むと、Glideは自動的に「リストUI」などの基本構造を生成し、視覚的なアプリ雛形を立ち上げてくれます。

ここでは、各カラムが正しく認識されているか、データ型が適切に設定されているかも確認しておきましょう。読み込み後は「Data」タブでデータの中身を確認したり、フィールドの追加・編集が可能です。

Glideは読み取りだけでなく、アプリ側で入力したデータをスプレッドシートに書き戻すことも可能なので、双方向でデータ操作が行える点も強みです。

Step 4.ビジュアルエディタでアプリの見た目を調整

データが読み込まれると、次は画面構成のデザインに進みます。Glideの「Builder」画面では、UIをドラッグ&ドロップで配置し、色や文字、画像などのデザイン要素を直感的に編集できます。

リスト表示、カード表示、地図表示、フォーム入力など、さまざまなコンポーネントが用意されているため、用途に合わせたレイアウトを簡単に構築できます。また、コンディション(条件設定)を使えば、ユーザーの入力やデータ状態に応じて表示する内容や画面を制御することが可能です。複雑なロジックが必要な場合でも、プログラム不要で設定できる点が大きな利点です。

Step 5.ユーザーアクセス権限を設定

アプリ運用時には、ユーザーごとに表示できる画面や操作できる項目を制御する必要があります。

Glideでは、「Roles(ロール)」や「Visibility(表示設定)」を使ってアクセス権限を細かく管理できます。例えば、一般ユーザーには閲覧のみを許可し、管理者だけがデータを追加・編集できるように設定できます。

また、メール認証やGoogleログインを有効にすることで、安全なアプリ運用を実現できます。企業用途はもちろん、教育現場やコミュニティ利用でも安心して使える設計となっています。

Step 6.アプリを公開・共有

アプリ制作が完了したら、「Publish」ボタンをクリックして公開します。アプリはWebアプリとしてURLが発行され、QRコードでも共有可能です。ユーザーはスマホやPCブラウザからアクセスでき、スマホのホーム画面にアイコンを追加することでネイティブアプリのように利用できます。

また、Glideの公開設定では「公開/限定公開/メール認証あり」など複数のアクセス方式が選べるため、運用する対象や規模に応じた最適な方法を選択できます。

Glideの料金プラン

Glideは、初心者から企業規模の運用まで幅広いニーズに応えるため、階層化された料金プランを提供しています。無料からスタートできるプランもあり、「まずは試してみたい」「少人数で内製化したい」という利用者にも敷居が低く設計されています。

とはいえ、アプリ公開範囲の拡大やデータソース連携、ユーザー数や容量の増加などが必要になると、上位プランへの移行を検討することが重要です。以下の比較表と合わせて、自社の用途・規模・将来拡張性を考慮してプランを選ぶことをおすすめします。

| プラン名 | 月額料金(年払い) | 主な特徴 |

| Free(無料) | US$0 | 入門向け。1アプリまで、スプレッドシートデータなど限定条件あり。 |

| Maker/Starter | US$25/月(年契約) | 個人・小規模プロジェクト向け。 unlimited Personal Users 等の条件あり。 |

| Team | US$99/月(年契約) | チーム・法人利用向け。複数データソース対応、公開アプリ数増、ストレージ拡張。 |

| Business | US$249/月(年契約) | 大規模利用向け。SQL連携、API利用、高度な機能とサポートを提供。 |

| Enterprise | 要問い合わせ | セキュリティ要件や組織規模に合わせたカスタム構成が可能。SSO対応、専任サポート、SLA保証、データガバナンス管理など、企業向けの包括的ソリューションを提供。 |

上記の表からわかる通り、Glideでは「使いやすさ」と「拡張性」の両立を目指したプラン設計がなされています。例えば、社内向けの業務アプリを少人数で運用する場合はMakerプランで十分カバーできるケースも多く、初期コストを抑えた導入が可能です。

一方、顧客向け公開アプリや多数のユーザーを抱えるプロジェクトではTeam以上のプランが実質的に必須となるため、ユーザー数・ストレージ容量・データソースの規模をあらかじめ見積もっておくことが重要です。

将来的なスケーラビリティや運用コストを踏まえたうえで、プラン変更・アップグレードのタイミングを設計しておくことが、運用の安定化につながります。

Glideと他のノーコード・ローコードツールの比較

ノーコード/ローコードツールの市場が拡大する中、Glideは「非エンジニアでも使いやすく、迅速にアプリを構築できる」点で注目されています。一方で、Microsoft Power AppsやLovableといった競合製品にはそれぞれ異なる強みと特化領域があります。

ここでは、Glideとこれら2つのツールを「ターゲットユーザー」「機能性」「導入コスト」「運用・拡張性」といった視点から比較し、自社に適した選択肢を明確にするための判断材料を提示します。

| ツール名 | 開発元 | 主な強み | 想定用途・ユーザー | 留意点/弱み |

| Glide | Glide Apps, Inc. | スプレッドシート連携、直感的UI、低学習コスト | 社内業務アプリ、小規模プロジェクト、迅速なMVP | 大規模なエンタープライズ仕様、高度な制御には限界あり |

| Microsoft Power Apps | Microsoft Corporation | Microsoft製品との深い統合、企業向け機能が豊富 | 大規模組織、既存Microsoftエコシステム活用 | 学習コストが高く、利用コスト・ライセンスが複雑 |

| Lovable | Lovable AB | AI支援によるコード生成・デザイン自由度が高い | クライアント向けUI重視アプリ、スタートアップ | 機能成熟度・スケーラビリティや企業利用の実績がやや浅め |

もし「すぐに、少人数で、スプレッドシートをベースにしたアプリを作りたい」というニーズであれば、Glideが最もバランスが良い選択肢と言えます。一方、「社内の全社員が使う大規模アプリ」「Microsoft365やAzureと深く連携した業務基盤ツール」を求めるならMicrosoft Power Appsが有力です。

そして、「UI表現やクリエイティブ性を重視して、インパクトある顧客向けアプリを作りたい」という用途であれば、Lovableの検討価値は高いでしょう。 用途、予算、運用体制、将来のスケールを踏まえつつ、各ツールの強み・弱みを理解した上で選定を進めることが、ノーコード/ローコード導入において最も重要です。

もしGlideを選んだ場合の具体的な構築支援や他ツールからの移行相談が必要であれば、HBLABではノーコード支援も行っていますのでお気軽にご相談ください。

Glideの活用事例5選

Glideはその「スプレッドシートをアプリに変える」という手軽さと、問題解決に直結する実用性から、教育機関・自治体・飲食業・コミュニティ運営などさまざまな現場で活用されています。

特に、プログラミングの知識がなくても導入できるという点が大きな利点で、地域課題の解決ツールとして学生や市民が制作した公共アプリも多数登場しています。

ここでは、実際にGlideで制作されたユニークかつ実践的な5つの事例を紹介します。それぞれのプロジェクトは、短期間かつ低コストで動き出している点にも注目です。プロトタイピングや現場課題の内製化を検討している方にとって、参考になる要素が多いでしょう。

明治大学の情報共有アプリ「Mei-Mei」

明治大学では、学生同士の情報共有や課題管理を円滑化するため、「Mei-Mei」という学内専用アプリがGlideで制作されました。このアプリでは、講義ごとの出欠情報や講師からの連絡、学生間の資料共有機能を搭載。

スプレッドシートをデータ基盤とすることで、教務課や担当者が直接情報を更新でき、運用コストを削減しています。また学生がスマホやPCから手軽にアクセスできることから、SNSに頼らない、大学公式のデジタルプラットフォームとして定着しました。

学内のICT推進支援として、プログラミング不要で制作できる点が評価され、他学部への展開も進行中。Glide活用による業務効率化と学生主体での情報活用モデルの好例です。

テイクアウトMAPアプリ「いなぎお弁当マップ」

東京・稲城市の市民有志によって開発された「いなぎお弁当マップ」は、新型コロナの影響で苦境に立たされた地元飲食店をサポートするために誕生しました。市内の飲食店情報をスプレッドシート上にまとめ、そのデータをGlideに流し込むだけで、位置情報付きのテイクアウトマップをアプリとして公開。

利用者はメニュー、営業時間、対応方法(事前予約・QR決済可など)をスマホでかんたんに確認でき、飲食店の利用促進に貢献しました。Webアプリ形式でシェアされたことで、市外からの来訪者にも利便性が高く、自治体や商店会からも評価されました。短期で制作・公開できた「地域密着型DX」の成功事例として注目されています。

仙台市の避難場所MAP

仙台市では、市民防災情報をスマホからスピーディに把握できるようにするため、避難所情報をマッピングした「避難場所MAPアプリ」がGlideで開発されました。このアプリでは、指定避難所、公民館、津波避難ビルなどの位置情報に加え、収容人数、バリアフリー設備の有無、災害時の利用状況といった細かいデータを一元管理。状況に応じて情報をアップデートできるよう、公開後もデータを都度更新しています。

災害発生時デジタルツールの重要性が高まる中、ノーコードで現場ニーズに寄り添ったツールを短期間で作れることが大きな利点。市職員が自らデータを編集可能な点も評価され、各自治体でも導入検討が進んでいます。

レストラン情報まとめアプリ「まいどるグルメコンシェルジュ」

大阪を中心に活動するグルメ情報メディア「まいどる」は、多数の飲食店レビューや取材データを一覧化したアプリ「まいどるグルメコンシェルジュ」をGlideで制作しました。

ユーザーはジャンル、エリア、予算などの絞り込み検索ができ、店舗ごとのおすすめメニューや予約リンクも連動。従来ブログ型だったメディア構造を、スマホ最適化アプリとして再構築することで、回遊率や読者体験の改善にも成功しました。

スプレッドシートから管理できるため、非エンジニアの編集担当でも情報更新が可能で、アプリ公開後も柔軟に新店追加やキャンペーン告知が行われています。

中央大学サークルくらべ~る

中央大学では、新入生のサークル選びをサポートするために「サークルくらべ~る」というGlideアプリがリリースされました。このアプリでは、各サークルの活動内容、雰囲気、募集条件、過去イベントなどの詳細情報をシート形式で管理し、シンプルなUIで比較・検索が可能です。

学年別・興味分野別のフィルタリングや、お気に入り登録機能などを搭載し、紙のサークル案内よりも圧倒的に使いやすい仕組みを実現しました。

さらに、サークル代表者が直接データを更新できるため、常に最新情報が見られる点が新入生・在学生双方に好評。学生主体でのクラブ紹介DXとして、他大学への展開も期待されています。

Glideを活用する際の注意点

Glideはノーコードで手軽にアプリを作れる魅力的なツールですが、すべての用途に万能というわけではありません。実際に運用を始めてから「想定以上のデータ制限に引っかかった」「ユーザー数増加でコストが予想以上になった」「アプリの見た目を自由にカスタマイズできない」といった声も多く、導入や設計の段階で注意すべきポイントがいくつか存在します。

また、Googleスプレッドシートへの依存度が高いことや、ネイティブアプリとして配信できない仕様も理解しておく必要があります。本項では、制作・運用フェーズでよく問題となる5つの注意点を取り上げ、それぞれの対処法や代替手段についても簡単に解説します。

データ容量・行数の制限

Glideを使ううえで最初に意識すべきなのが、データ容量や行数の制限です。無料プランをはじめ、プランごとに「ストレージ容量」「1アプリあたりのデータ行数」に上限が設定されており、行数が数千~数万に達するような大規模データを扱う用途には不向きです。

また、Googleスプレッドシートをデータソースにする場合、500行を超えるデータを扱うと処理が遅くなるという報告もあります。

容量の削減には、不要なカラム・データを削除する、データのアーカイブを検討する、もしくはBigQueryやAirtableのような外部DBに切り替えるといった対策が必要です。設計段階でデータ量を見積もることが、後々の運用トラブルを避ける鍵となります。

Googleスプレッドシートへ依存する設計

Glideの手軽さの大きな要因であるスプレッドシート連携ですが、その反面「Googleスプレッドシートに依存する設計」には注意が必要です。例えば、スプレッドシートが共有設定されていないとアプリ側で意図せぬデータ非表示が起きたり、大量ユーザーによる同時アクセスでシートが一時的にロックされることもあります。

また、GAS(Google Apps Script)を併用して処理を自動化することはできますが、GASの制限により毎日処理回数や実行時間に限界があります。もしもデータ処理の高速性や堅牢なバックエンドが必要な場合は、AirtableやSQL系DBとの連携を検討した方が安全です。

ネイティブアプリとしての公開ができない

Glideで作成できるのは「Webアプリ」であり、ネイティブアプリ(iOS/Androidアプリストア掲載)としての公開はできません。そのため、アプリをApp StoreやGoogle Playに掲載して多くのユーザーに届けたい場合や、ストア内でのレビュー管理・プッシュ通知などを必要とする利用シーンには不向きです。

ホーム画面にショートカットアイコンを追加して擬似アプリとして使うことは可能ですが、機能面で制限が出る点は理解しておく必要があります。ネイティブアプリ公開を強く希望する場合は、BubbleやAdaloなど他のノーコードツールを併用する、もしくはReact Native等を用いた開発に切り替える判断も必要でしょう。

カスタマイズ性には限界がある

Glideはデザイン性の高いUIを簡単に構築できるという強みがありますが、用意されたコンポーネント以外のデザインカスタマイズは難しいという制約があります。

例えば、オリジナルのCSSを適用したい、アニメーション付きのUI表現にしたいといった高度なカスタマイズは基本的に不可能です。また、独自JavaScriptを埋め込んで動作を追加することもできません。

UIが定型化しすぎると、サービスごとのブランディング体験に合わない可能性もあるため、テンプレート感が出すぎない使い方を意識するか、デザインの自由度を求める場合はLovableやWebflow、Figma連携可能なツールを検討することも視野に入れるべきです。

ユーザー数とアクセス数に応じてコストが変動

Glideはユーザー数・公開アプリ数・アクセス量に応じて料金プランが自動的に上がっていく形式のため、小規模利用時はコスパが良い一方で、想定外のコスト増に直面することがあります。

特に公開アプリで多数の一般ユーザーがアクセスする場合や、複数チームでアプリを共有する場合は、上位プランへの切り替えが実質的に必要となるケースが少なくありません。運用開始後に急なスケーラビリティ対応を求められると、運用費用とサービスメリットのバランスが崩れるリスクがあります。

そのため、初期設計段階で「最大利用ユーザー数」「月間アクセス数」などを試算し、料金シミュレーションを行っておくことがコスト最適化につながります。

まとめ

Glide(グライド)とはノーコードで迅速にアプリを構築できる革新的なツールであり、スプレッドシートを活用したアプリ開発に最適です。小規模な社内ツールから、地域活動や教育現場でのアプリ内製まで幅広く活用されています。一方で、データ容量制限やカスタマイズ性の課題もあるため、用途に応じた設計とプラン選択が重要です。

HBLABでは、Glideをはじめとするノーコード/ローコードツールの導入支援や業務アプリの開発コンサルティングを提供しています。技術選定から運用サポートまで、DX推進をワンストップでお手伝いしますので、お気軽にご相談ください。