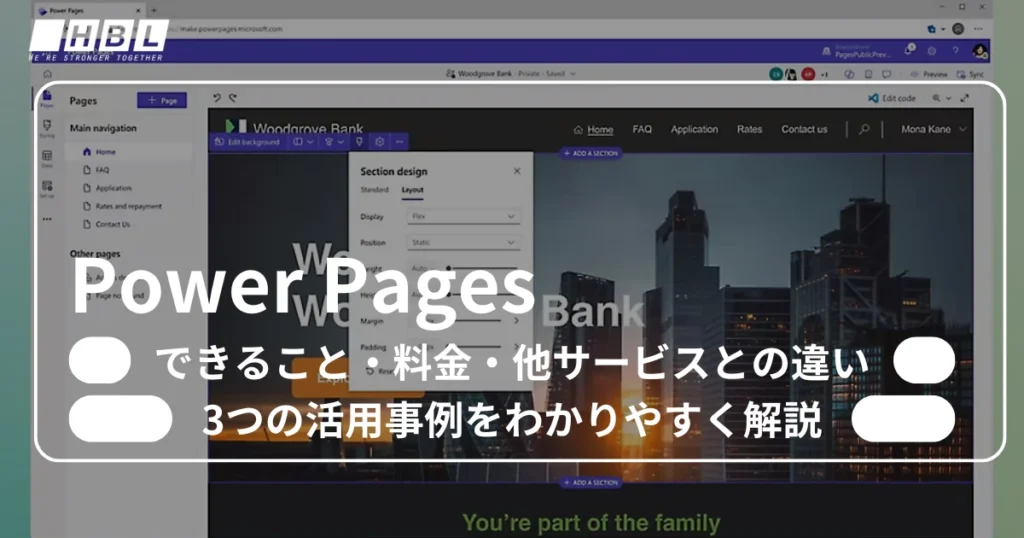

Power Pagesとは?できること・料金・他サービスとの違い・3つの活用事例をわかりやすく解説

はじめに Power Pagesとは、業務データと連携した外部向けWebサイトを、ノーコードやローコードで構築できるMicrosoftのサービスです。従来、顧客やパートナー向けのポータルサイトを作るには、開発コストや運用負荷が大きな課題でした。Power Pagesを活用すれば、Power PlatformやDataverseと連携しながら、安全性や権限管理を考慮したWebサイトを比較的短期間で公開できます。 本記事では、Power Pagesで何ができるのかを整理したうえで、基本的な使い方、料金体系、Power AppsやSharePointとの違い、さらに実務で参考になる3つの活用事例をわかりやすく解説します。 Power Pagesとは Power Pagesとは、Microsoftが提供するPower Platformの一部として位置づけられる、外部向けWebサイト構築サービスです。業務データと連携したWebページを、ノーコードやローコードで作成できる点が特徴で、顧客や取引先、パートナー向けのポータルサイトなどを比較的短期間で公開できます。従来は、外部公開サイトを構築する場合、Web開発の専門知識やセキュリティ設計が必要でしたが、Power Pagesはこれらのハードルを下げています。 […]

Power Pagesとは?できること・料金・他サービスとの違い・3つの活用事例をわかりやすく解説 続きを読む