はじめに

「2025年の崖」という言葉をご存じでしょうか?

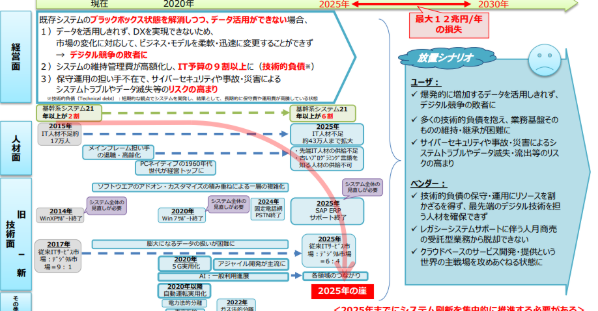

これは経済産業省が2018年に発表したレポート『DXレポート』で警鐘を鳴らした、ITシステムと人材に関する日本企業の重大なリスクです。特に中小企業においては、IT人材の不足や老朽化したシステムの放置により、2025年以降に年間最大12兆円の経済損失が生じる可能性があるとされています。

DX(デジタル・トランスフォーメーション)が進まなければ、競争力の低下は避けられません。本記事では、「2025年の崖」とは何か、なぜ中小企業に深刻な影響を与えるのかをわかりやすく解説し、今から取るべき現実的な対策についてもご紹介します。

2025年の崖とは

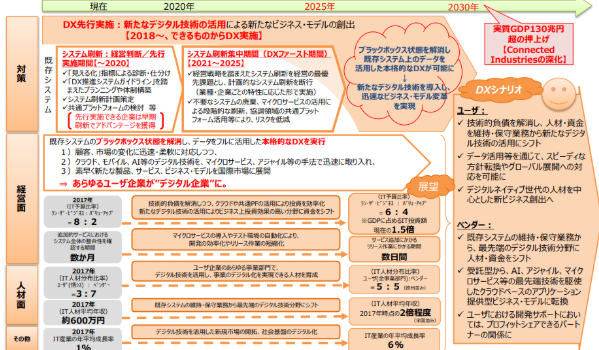

「2025年の崖」とは、経済産業省が2018年に発表した『DXレポート~ITシステム「2025年の崖」の克服とDXの本格的な展開~』において提起された、日本企業が直面するデジタル・トランスフォーメーション(DX)の危機を指す言葉です。具体的には、レガシーシステム(老朽化したITシステム)の継続利用や、IT人材の高齢化・不足により、2025年以降に深刻な経営リスクが顕在化すると警鐘を鳴らしています。

特に中小企業にとっては、DX対応が遅れることでビジネス競争力を失い、年間最大12兆円の経済損失が生じる可能性も示されています。「2025年の崖」は、単なるITの話ではなく、経営全体に直結する深刻な課題なのです。

「2025年の崖」の定義と背景

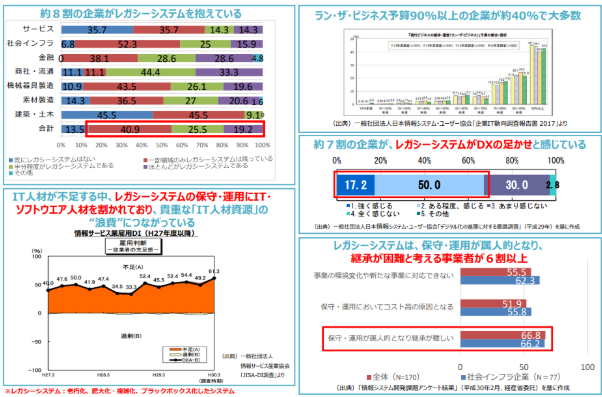

「2025年の崖」という概念は、経済産業省が2018年に公表したDXレポートに基づいています。同レポートでは、日本企業の多くが老朽化したレガシーシステムに依存しており、これがDXの大きな障壁となっていると指摘されました。

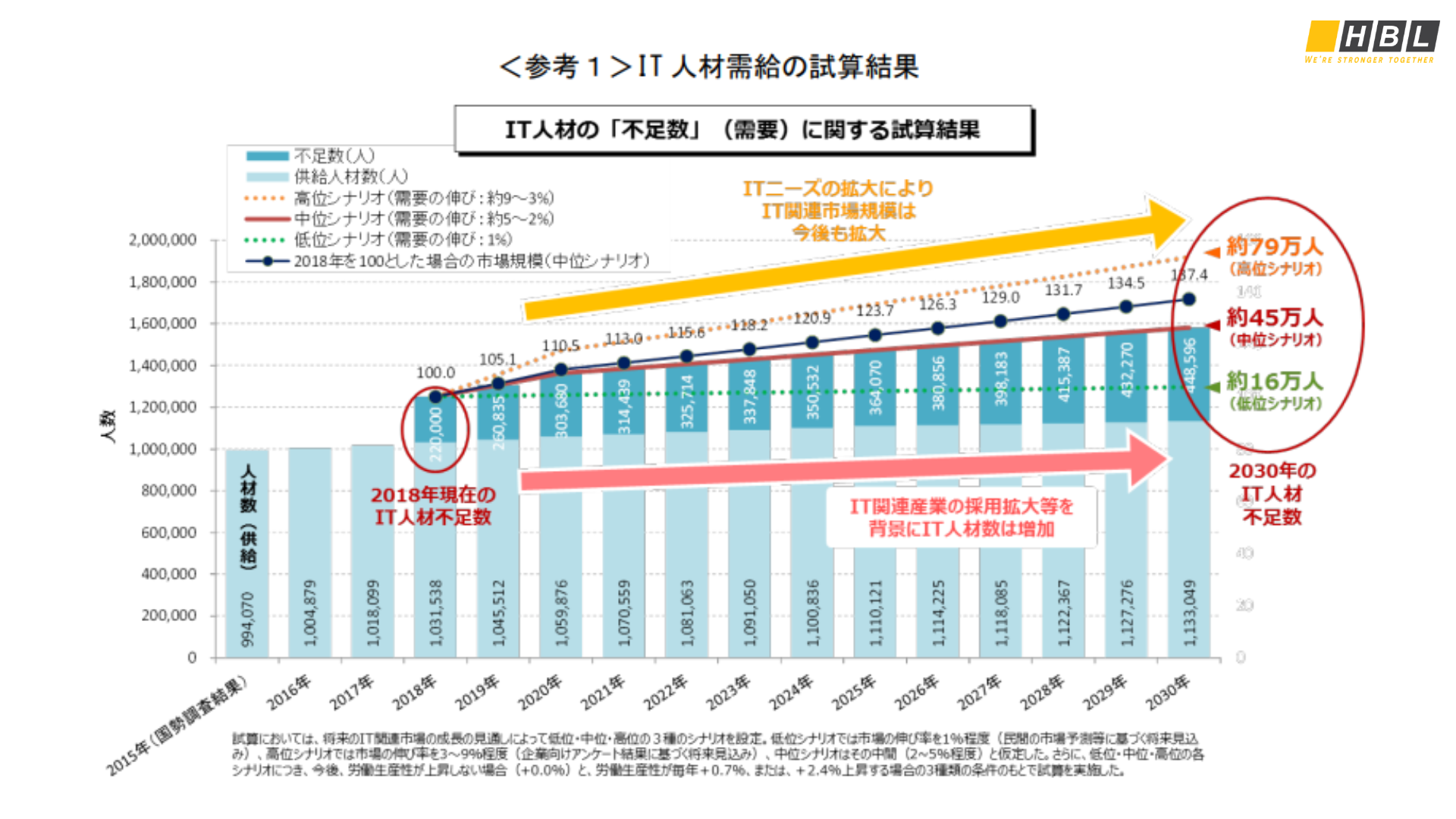

さらに、IT人材の約6割が2025年までに退職期を迎えると予測されており、人材の確保や技術継承が困難になることで、システムの維持や刷新が不可能になるリスクも高まっています。このまま対応を先送りすれば、2025年以降、年間で最大12兆円の経済損失が発生すると推計されており、企業にとっては極めて深刻な経営課題となっています。

「2025年の崖」は、IT部門だけでなく、経営層全体が自らの問題として認識し、早期にDXを進めなければ回避できない現実的な危機なのです。

※ 出典:https://www.meti.go.jp/shingikai/mono_info_service/digital_transformation/pdf/20180907_01.pdf

なぜ「崖」と呼ばれるのか?

「2025年の崖」と呼ばれる理由は、その影響が“急激かつ深刻な経済的損失”を伴う点にあります。経済産業省のDXレポートでは、2025年までに企業がレガシーシステムを刷新できず、DXへの対応が不十分なままだと、2025年以降に年間最大12兆円もの経済損失が発生する可能性があるとされています。

この損失は段階的ではなく、“崖から落ちるように”一気に表面化するリスクをはらんでおり、その急激さと深刻さから「崖」と表現されているのです。さらに、IT人材の大量退職や業務ノウハウの喪失も相まって、業務の継続すら困難になる企業も少なくありません。これにより、新たなデジタル技術の活用が遅れ、市場競争で取り残される危険性が高まります。

「崖」は比喩表現でありながら、その背後には日本全体の経済競争力に関わる切迫した現実が潜んでいるのです。特にIT予算が限られる中小企業ほど、早急な対応が求められています。

放置するとどうなる?2025年の崖によるリスクと影響

「2025年の崖」は、単なるITの話ではなく、企業経営全体を揺るがす深刻なリスクです。経済産業省が警鐘を鳴らすように、DX(デジタルトランスフォーメーション)への対応を怠った企業は、業務停止、競争力の喪失、そして最悪の場合は倒産に至る危険性すらあります。

特に、IT人材の不足や老朽化したシステムへの依存が進行している中小企業にとっては、待ったなしの課題です。この章では、2025年の崖を放置した場合に生じる具体的な5つのリスクとその深刻な影響について、わかりやすく解説します。

IT人材の大量退職による技術継承の断絶

2025年問題で最も深刻なのが、IT人材の大量退職による技術継承の断絶です。経済産業省のレポートでは、システムエンジニアやプログラマーを含む高度IT人材の多くが2025年までに60歳以上となり、退職期を迎えるとされています。特に中小企業では、業務システムの設計や運用を熟知しているのが一部のベテラン社員に限られており、彼らが退職すると、業務の引き継ぎやトラブル対応が困難になります。

後任の育成が間に合わなければ、現場での混乱や業務の停止が発生する恐れもあります。これにより、企業は新しいITへの移行すら困難になり、DXが完全に頓挫することにもつながりかねません。

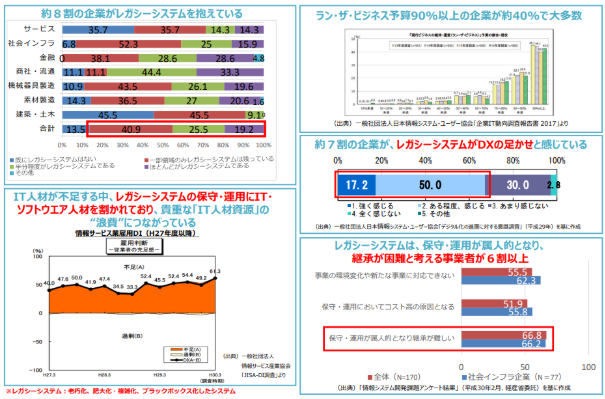

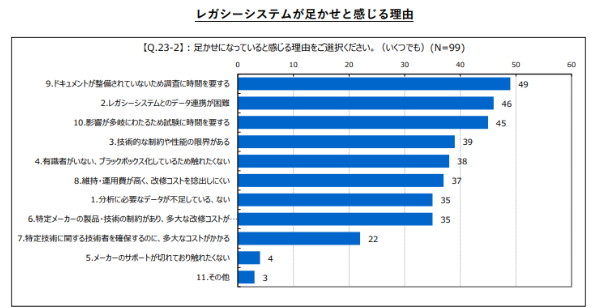

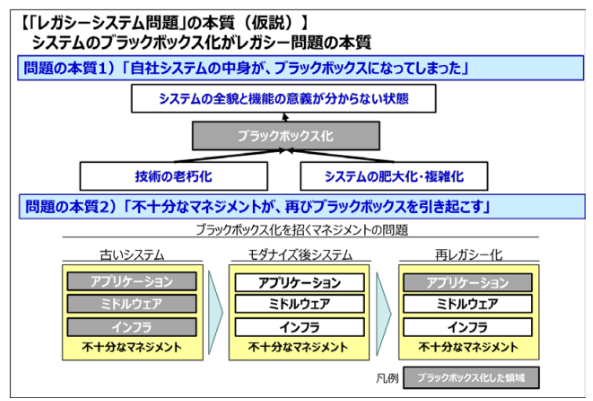

レガシーシステム依存による障害・トラブルの多発

レガシーシステムとは、20年以上前の古いITシステムやソフトウェアのことで、多くの企業が今なお業務の基盤として利用しています。これらのシステムは柔軟性や拡張性に欠け、ベンダーのサポート終了や部品の供給停止により保守すら困難な状態です。老朽化により障害やトラブルが多発しやすく、緊急対応に多くのコストと時間を要することも少なくありません。

また、新しいテクノロジーとの連携が難しく、クラウド化やAI活用といったDX推進の足かせにもなります。こうしたレガシー依存を放置すると、企業全体の生産性が低下し、結果として市場競争力を大きく損なうことになります。

デジタル競争力の低下による市場シェア喪失

2025年以降、DXを推進する企業とそうでない企業の間に、デジタル競争力の格差が一層広がると予想されます。たとえば、業務の自動化や顧客データの分析、オンライン販売の強化などに成功した企業は、変化する市場ニーズに柔軟に対応できます。

一方、IT投資を後回しにした企業は旧態依然の業務にとどまり、スピード感ある対応ができません。これにより、顧客の期待に応えられず、徐々に支持を失い、やがて市場シェアを奪われるリスクが高まります。特に中小企業では、ひとたびシェアを失うと取り戻すのは難しく、事業縮小や撤退に追い込まれるケースも少なくありません。

セキュリティリスクの増加

レガシーシステムや未更新のソフトウェアは、外部からの攻撃に対して非常に脆弱です。実際、過去の大規模情報漏洩事件の多くは、古いシステムの脆弱性を突かれたものです。DXの遅れによってセキュリティ強化が進まず、マルウェアやランサムウェアの標的になるリスクは年々高まっています。

また、セキュリティ意識が社内で共有されていない企業では、従業員のミスによる情報漏洩も頻発しやすくなります。もしも重要な顧客情報や取引データが流出すれば、企業の信用は失墜し、法的責任や損害賠償にも発展しかねません。サイバー攻撃に対する備えも含めたDX対応は、今や“経営の防衛手段”といえるのです。

経済損失と企業倒産の連鎖

経済産業省の試算では、「2025年の崖」によって最大で年間12兆円の経済損失が発生する可能性があるとされています。これは単に個別企業の損失にとどまらず、日本全体の経済に悪影響を及ぼす深刻な問題です。レガシーシステムの維持コストが膨らむ一方、売上は競合に奪われ、業績悪化が進行。資金繰りが悪化した企業は、最終的に倒産の道をたどることになります。

さらに、その企業に部品を供給していた取引先や下請け企業も影響を受け、連鎖倒産の危機すら想定されます。このような連鎖を防ぐには、企業規模を問わず、今のうちからDXに取り組む姿勢が不可欠です。

なぜ多くの企業が対応できていないのか

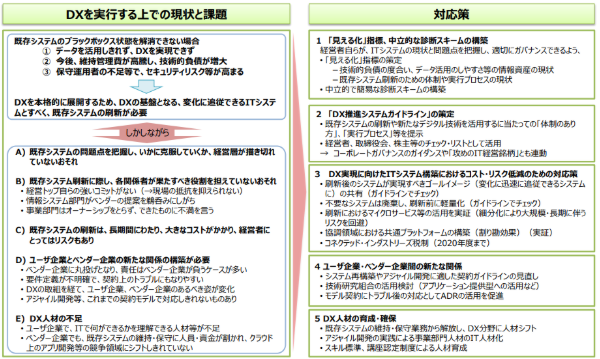

「2025年の崖」が提唱されてから数年が経過した現在でも、十分な対策を講じられていない企業が数多く存在しています。経済産業省もDX(デジタルトランスフォーメーション)の必要性を強調しているものの、現場では依然として「動きたくても動けない」事情を抱えています。IT人材の不足やレガシーシステムの存在、経営陣の認識の甘さなど、複数の要因が複雑に絡み合っており、迅速な対応を阻んでいるのが現実です。

以下では、特に多くの企業に共通する5つの主な課題を具体的に解説します。

DX人材の不足と育成の遅れ

日本国内では、DXを推進できるIT人材の絶対数が不足しており、特に中小企業ではその傾向が顕著です。IT人材の多くが都市部や大企業に集中しており、地方や中小規模の企業では採用競争にも太刀打ちできません。

また、既存社員のリスキリングを行うにも、研修にかける時間やコストが捻出できないという悩みを抱える企業も多くあります。その結果、DXを任せられる人材が育たず、プロジェクトが頓挫するケースも少なくありません。こうした「人材の質と量の不足」は、DX推進における根本的な課題であり、長期的視点での育成計画が求められます。

既存システムへの過度な依存

多くの企業が長年にわたり使用してきた業務システム、いわゆるレガシーシステムは、業務の根幹に深く組み込まれています。このようなシステムはカスタマイズ性が高く、現場では「慣れているから変えたくない」という意識が根強く残っています。

しかし、古いシステムは拡張性やセキュリティに欠け、時代の変化についていけなくなるリスクがあります。加えて、レガシーシステムを理解している担当者が退職すれば、システムの運用自体が困難になりかねません。過度な依存状態を脱却し、新しい仕組みへと移行するための意識改革と技術的準備が求められます。

経営層のDX理解と危機感の不足

DX推進には、経営層の強いリーダーシップと長期的視点が不可欠です。しかし現実には、「うちの業界には関係ない」「まだ現状で問題ない」といった判断で、DXの必要性を過小評価している経営者も少なくありません。その結果、DXへの投資判断が先送りされ、具体的な取り組みが進まないまま時間だけが経過するという事態に陥ります。

また、DXに取り組むことで得られる具体的なメリットや、放置した場合のリスクが明確に理解されていないことも障壁となっています。経営層が自ら先頭に立ち、社内に危機感とビジョンを共有する姿勢が求められます。

投資予算の確保が難しい

DXには、ITインフラの刷新、クラウド化、セキュリティ強化、人材育成など多方面にわたるコストが発生します。こうした初期投資に対して「回収できる見込みが立たない」と判断し、予算を確保できない企業は少なくありません。特に中小企業では、日々の運転資金の確保に精一杯で、長期的な視点での投資に踏み切れないという経営事情も影響しています。

また、DXはすぐに成果が見えるものではなく、経営層が「費用対効果」を実感しづらい点も、判断を遅らせる要因となっています。国や自治体の補助金・助成金制度の活用も含め、戦略的に資金を活用する必要があります。

明確なロードマップや成功事例の不足

「何から始めればいいのか分からない」という声が、DXに取り組もうとする現場から多く聞かれます。実際、業種や企業規模に応じた成功事例が少なく、自社に適したモデルケースを見つけるのが難しいという現状があります。

さらに、ITベンダーやコンサル会社からの提案も専門的でわかりにくく、現場がそのまま実行に移せるものとは限りません。その結果、導入の検討段階で立ち止まってしまい、実行に移せない企業が多数存在しています。まずは自社の課題を明確にし、段階的なロードマップを描くことがDX成功の第一歩となります。

2025年の崖を乗り越える対策

「2025年の崖」を回避するには、単なるシステム更新や一時的な対応だけでは不十分です。中長期的な視野で、業務の根本から見直し、企業全体をデジタル時代に適応させるための本格的な対策が求められます。

特に中小企業では、人材や予算といった制約がある中で、現実的かつ持続可能な改革の道筋を描く必要があります。以下では、「2025年の崖」を乗り越えるために企業が実践すべき具体的な5つの対策を解説します。

外部パートナーとの協業体制を築く

DXの実現には、ITやデジタルに関する専門的な知見が欠かせません。しかし、自社内で全てをまかなうのは現実的ではない企業が大半です。そこで重要になるのが、信頼できる外部パートナーとの連携です。SIer、ITベンダー、クラウドサービス企業、コンサルティングファームなどの専門家とタッグを組み、自社に最適なDXを進めましょう。

ポイントは、丸投げせずに「共創型」で取り組むこと。業務理解と課題認識を共有した上で、目標とロードマップを明確に定め、伴走するパートナーを選定することで、無駄な投資や失敗リスクを回避できます。特に中小企業では、コストを抑えつつ成果を出すには、小規模から段階的に進める「スモールスタート型」のDXが有効です。

DX推進を担う「専門組織」を社内に設置する

DXの成否を分けるのは「誰が旗を振るのか」という点です。多くの企業では、DXが情報システム部門や総務の“兼任業務”となっており、推進力が不十分なケースが見られます。そこで必要なのが、専任のDX推進組織の設置です。この組織は、経営層の直下に位置付けられ、経営戦略と一体となって動くべきです。

人材の選定には、ITだけでなく業務理解とマネジメント能力を持つ人物が理想で、必要に応じて外部人材の登用も視野に入れましょう。

また、他部門と密接に連携できる横断的な体制を整え、現場の意見を吸い上げながら、段階的に改善を進めていく姿勢が求められます。組織的な意思決定と実行力が、DXの成功を左右します。

データ活用文化を醸成する

DXを推進する上で鍵となるのが「データを軸とした経営」です。業務のデジタル化だけで終わらせず、蓄積されたデータを活用して意思決定や業務改善に役立てる文化を醸成することが重要です。

例えば、顧客の購買履歴や問い合わせ情報、製品の不良率などをBIツールやCRMを通じて可視化することで、精度の高い営業戦略や製造改善が可能になります。社内に「データを見る・分析する・活かす」習慣を根付かせるためには、まずは簡単なKPIの可視化や部門別のダッシュボード導入から始め、成果を実感させるステップが有効です。

また、現場のスタッフにもデータ活用を促すには、教育とツールの使いやすさがカギとなります。データを活かす企業体質が、今後の競争力を左右します。

クラウドサービスの積極的導入

レガシーシステムの維持にかかるコストやリスクを回避するために、クラウドサービスの活用は非常に有効です。特に近年では、ERPや会計、人事、営業管理など、さまざまな業務領域に対応したSaaS型クラウドサービスが提供されており、中小企業でも導入しやすい価格帯や柔軟性が評価されています。

クラウドサービスは、インフラの保守やセキュリティ管理がプロバイダに一任できるため、社内のIT負担を軽減し、常に最新の機能を利用できる点がメリットです。

また、必要な分だけ契約・利用できるサブスクリプションモデルにより、初期投資を抑えながら拡張も容易です。今後の業務基盤を「変化に強い」クラウド環境にシフトすることは、2025年以降の継続的成長に直結します。

業務プロセス自体を見直すBPR(業務改革)の実施

DXの真の目的は、単にIT化することではなく、業務全体の効率と生産性を抜本的に見直すことにあります。そこで不可欠なのがBPR(Business Process Re-engineering=業務改革)です。多くの企業では、非効率な手作業や属人化したプロセスがそのままシステム化されており、かえって複雑化・形骸化しているケースも少なくありません。

BPRでは、業務フローの現状を可視化し、ムダや重複を排除した上で、ペーパーレス化・RPA導入・ワークフロー改善などを通じて「あるべき姿」に再構築します。この取り組みにより、業務全体がスマート化され、DXの効果が最大化されるのです。システム更新は“手段”にすぎず、業務そのものを再設計する視点が、崖を越える鍵となります。

まとめ

2025年の崖とは決して大企業だけの問題ではなく、中小企業にも深刻な影響を及ぼす可能性があります。IT人材の退職やレガシーシステムの老朽化を放置すれば、業務停止や経営危機を招きかねません。今こそDXへの第一歩を踏み出す時です。

HBLABでは、ベトナムオフショア開発を強みに、DX推進・システムのクラウド移行・業務効率化支援などを幅広く提供しています。コストを抑えつつ、最適な技術支援をお探しの方は、ぜひHBLABへご相談ください。貴社のデジタル変革を、私たちが伴走型で支援します。

よくある質問

「2025年の崖」とは、経済産業省が2018年に発表したDXレポートの中で提起された、日本の企業が直面する重大なデジタルリスクを指します。特に古い業務システム(レガシーシステム)を使い続けている企業が、IT人材の大量退職やシステム更新の遅れによって、業務停止や大規模障害を引き起こす可能性があるという問題です。

何もしなければ、日本全体で年間12兆円もの経済損失が発生すると警告されています。

2025年が問題の年とされる背景には、IT人材の高齢化と定年退職のピークが重なる点が挙げられます。多くの企業では、90年代から2000年代初頭に導入された基幹業務システムを今も使い続けており、現場のノウハウも属人化している状態です。

これらの担当者が退職すれば、メンテナンスやトラブル対応ができなくなり、業務が止まるリスクが顕在化します。また、クラウドやDXへの移行が進んでいない企業は、市場競争力を著しく失う可能性もあります。

はい、企業の規模に関係なく「2025年の崖」はすべての法人に関係しています。特に中小企業は、システム刷新の予算が確保しにくく、またIT専門人材の確保も困難なため、リスクが高いとされています。

例えば、販売管理や顧客情報、在庫などの基幹業務をレガシーシステムに依存している場合、その管理者が退職することで大きな混乱を招く恐れがあります。「うちは関係ない」と思わずに、早めに現状を見直し、対応計画を立てることが重要です。

「2025年の崖」に関する詳細な情報は、経済産業省が公開している「DXレポート(2018年)」に記載されています。このレポートは、以下の公式ページから無料で閲覧・ダウンロードが可能です。https://www.meti.go.jp/shingikai/mono_info_service/digital_transformation/pdf/20180907_01.pdf

PDF形式で全57ページにわたる内容で、DXの必要性や課題、対策の方向性が具体的に解説されています。企業の経営者や情報システム担当者は必読の資料です。