はじめに

ノーコード/ローコード開発ツールが主流化する中でも、デザイン性とAI活用を武器に急成長しているのが「Lovable(ラバブル)」です。従来のノーコードツールとは異なり、AIによるコード自動生成とビジュアルエディタの両方を活用できるハイブリッド型プラットフォームとして注目され、デザイナーやエンジニアの間で利用が急増しています。

特にブランド向けウェブサイト制作やUI重視のアプリ開発で高く評価されており、これまでノーコードでは限界だったデザイン再現性やカスタム要件の対応力を大幅に改善している点が特徴です。

本記事では、Lovableの基本機能や使い方、料金プランをわかりやすく解説しつつ、GlideやPower Appsといった他ツールとの比較や活用事例もご紹介します。「チーム内でのアプリ内製化を検討している」「AIとノーコードを両立したい」「ビジュアル重視で高品質なWebアプリを作りたい」という方は、ぜひご一読ください。

Lovable(ラバブル)とは

Lovable(ラバブル)とは、AIを活用しながらWebアプリやデザイン性の高いWebサイトを構築できる、次世代型のノーコード/ローコード開発ツールです。

開発元はスウェーデン・ストックホルム拠点のスタートアップ、Lovable Labs Incorporatedが提供しています。最大の特徴は、ビジュアルエディタでノーコード開発ができるだけでなく、AIによるコード自動生成にも対応している点にあります。

これにより、デザイン性の高いプロダクトを素早く作りつつ、必要に応じてコードをカスタマイズすることが可能です。一般的なノーコードツールでは難しかった自由なUI構築や細かなデザイン調整が、LovableではAIとビジュアル編集の組み合わせにより効率的に実現できます。

例えば、UIコンポーネントのレイアウトはドラッグ&ドロップ操作で配置でき、細部のコード編集はAIが初期生成してくれるため、ノーコード初心者でもプロレベルのプロトタイプが短時間で完成します。

さらに、生成されたWebプロジェクトはブラウザ上で直接プレビュー・共有でき、構築済みのコードはそのままエクスポート可能です。小規模なサービスサイト制作から素早くデザイン提案を行いたいデザイナーや、開発コストを抑えたいベンチャー企業まで、多様な用途で導入が進んでいます。

Lovableは、AI+ノーコードの強みを両立したハイブリッド型プラットフォームとして今後も幅広いシーンでの活用が期待されています。

Lovableの主な特徴・できること

Lovableは、ノーコードツールの使いやすさと、ローコード開発の柔軟性を併せ持つプラットフォームです。特に注目すべきポイントは、AIによるコード自動生成と、直感的なUI設計を可能にするビジュアルビルダーの両立です。

これにより、ノーコードツールでは難しかったデザイン性の高いアプリ制作や、カスターム要件に対応したアプリ開発が実現できます。また、Web環境に直接公開できる手軽さも、個人クリエイターから事業開発担当者に至るまで支持を集める要因となっています。

ここでは、Lovableの主な機能と、それらがどのようにユーザーのDX推進やアイデア検証に役立つのかを詳しく解説します。

AI支援によるコード自動生成機能

Lovableの大きな特徴のひとつが、AIによるコード自動生成です。ユーザーがプロンプトを入力すると、AIがそれに対応したコードを自動生成し、Webアプリケーションを組み立ててくれます。

例えば「カフェの予約サイトを作りたい」と入力すれば、予約フォーム、リスト表示、レスポンシブ対応などが含まれた基本構成を数十秒で構築してくれます。この仕組みはプロトタイプの高速作成に大きく貢献し、アイデア段階の企画を瞬時に視覚化したいスタートアップ企業や、提案用デモを必要とするフリーランスにも最適です。

また、生成されたコードはそのまま編集・追加修正が可能なので、専門的なプログラミングスキルを持つ開発者にとってもベース構築の時間を短縮できる点が高く評価されています。

ビジュアルビルダー+コード編集のハイブリッド設計

Lovableは、ドラッグ&ドロップでUIを組み立てられるビジュアルビルダーと、コードを直接編集できるコードエディタをシームレスに切り替えられるハイブリッド設計です。

これにより、「ノーコードでもここまでできる!」という初心者向けの利便性と、「ソースコードの自由なカスタマイズ」を可能にする上級者向けの柔軟性が同居しています。例えば、UIをLovable上でドラッグ配置しながら、必要な範囲だけコードを修正してCSSアニメーションを追加したり、API連携をカスタマイズしたりすることもできます。

これにより、全体はノーコードで構築しつつ、一部のみ高度な表現を取り入れるといった設計が可能となり、他のノーコードツールでは実現が難しかった機能拡張性と自由度を高次元で両立しています。UIはGUIで、ロジックはコードでという分業体制も実現できます。

UI/UXデザインの最適化支援

Lovableは、アプリデザインのUI/UXにも特化しています。アプリのレイアウトやボタン、カラーリングなどをプロジェクト特性に合わせて自動提案してくれる機能があり、デザインの専門スキルを持たずとも見栄えの良いアプリを誰でも構築できるようになっています。

さらに「Figmaとの連携」機能も優れており、Figma上で設計したデザインをLovableに読み込むことも可能。これにより、デザインカンプで作られた見た目をそのままWebアプリに落とし込むことができ、一貫したブランド表現が実現できます。

また、AIによるデザイン改善提案機能も搭載されており、配色や配置が最適でない場合は自動で修正案を提示してくれるため、ノーコードツール特有の「テンプレ感あるUI」になりにくい点も大きなメリットです。

オンライン公開・共有の簡便さ

Lovableで構築したWebアプリやサイトは、そのままオンラインに公開してURL共有することができます。コードのホスティングやデプロイ設定を手動で行う必要はなく、Lovableプラットフォーム内で完結します。

また、公開範囲は「一般公開/パスワード保護/アクセス限定」から選べるため、用途に応じたプライバシー設定も容易です。また、開発途中のプロジェクトもURL経由で共有できるため、チームメンバーやクライアントからリアルタイムでフィードバックを受け取りながら開発を進められます。

共同編集機能も備えているため、「自社内でアプリを内製したい」「フリーランスとクライアントで共同でWeb制作をしたい」といったケースにも最適です。

Lovableの使い方

Lovableでは、従来のノーコードツールと異なり、AIを活用したデザイン生成やコード編集ができるビジュアルエディタなどを使って、プロトタイピングから本格的なアプリ・Webサイト開発まで幅広く対応できる点が特徴です。

スピード感のあるMVP開発やクライアント向けデザイン提案にも向いており、初学者でも4つのステップを押さえるだけで、実際に動作するWebアプリを公開できます。ここでは、Lovableのプロジェクト作成から公開までの流れを、具体的な操作内容に沿って解説します。

Step 1.Lovableにアクセスしてプロジェクト作成

まずは、Lovableの公式サイトにアクセスしてアカウントを作成します。

Googleアカウントでの登録が推奨されており、無料の「Freeプラン」でも基本的な機能を体験できます。ログイン後は、ダッシュボード上部にある「Create Project」ボタンをクリックし、新規プロジェクトを作成します。Lovableでは「App」モードと「Site」モードなど、用途に合わせてテンプレートをベースにプロジェクトを開始できますが、今回は「Blank」からのスタートも可能です。

プロジェクト作成後は、タイトルや概要、デバイス表示の設定など基本情報を入力します。この時点でデフォルトのUIが自動生成され、すぐにビジュアルエディタで操作を始めることができます。

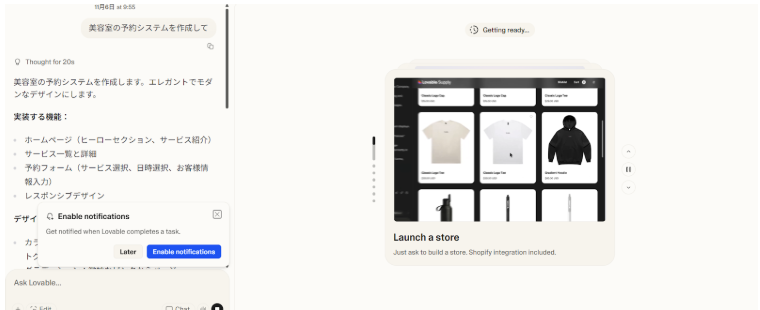

Step 2.AIにプロンプト入力~デザイン生成

プロジェクトを作成したら、LovableのAIアシスタントを使ってデザインの自動生成を行います。画面右上の「AI Prompt」ボックスに、作りたいアプリやサイトの概要を自然文で入力すると、Lovableが画面レイアウト、コンポーネント、ページ構成を自動的に生成してくれます。

例えば「美容室の予約システムを作成して」という指示を与えることで、店舗情報ページ、予約フォーム、スタッフ一覧などが含まれたプロトタイプをわずか数十秒で作れます。

ここで生成された内容は完全なコードとして扱われるため、見た目だけでなく構造や動きも意識した設計ができることが大きな利点です。プロンプトは修正・追加が可能で、複数回の生成で理想に近づけることができます。

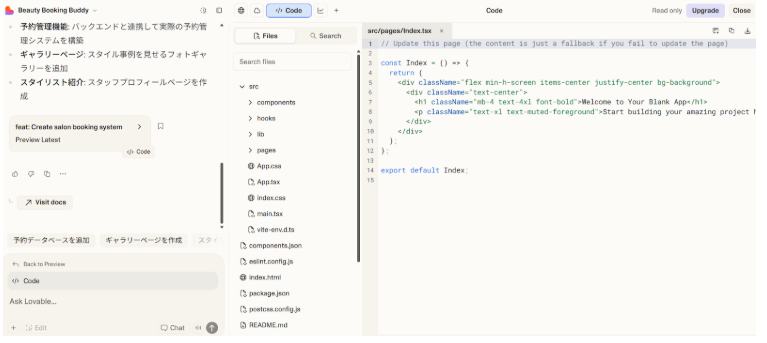

Step 3.コードエディタでカスタマイズ

AIが生成したベースデザインをもとに、Lovableではビジュアルエディタとコードエディタを組み合わせて細かく編集できます。左側のビジュアルパネルでボタンやテキストを自在に配置し、右側のコードパネルでCSSやJavaScriptを直接編集することも可能です。

このハイブリッド仕様により、ノーコードツールのようなUI操作で大枠を整えつつ、開発者寄りのユーザーはコードを手直しして自由度の高い機能追加やアニメーション設定ができます。さらに、Figmaと連携して作業を進めることもでき、デザイナーとエンジニアの共同開発には最適です。

もしコードに不慣れでも、AIに「この領域を赤にして」と指示すれば自動でスタイルが生成されるなど、AI補助が問題解決をサポートしてくれます。

Step 4.アプリを公開・共有する

編集が完了したら、Lovableの「Deploy」機能を使ってアプリを公開します。公開方法は非常に簡単で、Lovable内部でホスティングが完結するため、GitHub操作や外部サーバーの用意が不要です。

公開後は専用のURLが発行され、ブラウザからスマートフォン・PCでアクセスできます。また、チームメンバーとの共同編集や、デモ版のレビューを依頼する際もURL共有だけでスムーズに連携可能。

さらにパスワード保護機能や、非公開環境でのプレビューも選べるため、制作段階のプロジェクトも安心して外部に見せることができます。

Lovableの料金プラン

Lovableは、個人利用から企業レベルのアプリ開発まで対応できるよう、複数の料金プランを提供しています。

利用シーンに応じて選べる料金設計が魅力で、まず無料で試し、その後チームや機能拡張が必要な段階で有料プランへ移行する、といった柔軟な活用も可能です。以下の比較表を参考に、用途に最適なプランを選びましょう。

| プラン名 | 月額費用(目安) | 主な特徴 |

| Free | 無料 | 基本機能のみ、プロジェクト数・共有機能に制限 |

| Pro | $25/月 | 個人向け有料プラン、公開・デプロイ機能拡張 |

| Business | $50/月/人 | チーム開発対応、共同編集、プロ向け機能搭載 |

| Enterprise | 要問い合わせ | SLA対応、SSO対応、大規模開発用カスタム設定 |

Freeプランの制限

Freeプランは、Lovableを気軽に試したい人向けのエントリープランです。AIによるコード自動生成やUI編集といった基本機能は利用できますが、プロジェクト公開や高度な外部連携機能には制限があります。

また、作成できるアプリやサイトの数にも上限があり、チームとの共同作業やクライアント向けのデモ公開には不向きです。加えて、生成されたコードの完全ダウンロードができなかったり、独自ドメインの設定が不可だったりと、商用利用には制限が多く残ります。

とはいえ、プロトタイピングやAI生成のテスト利用としては最適で、UI設計や動作確認を学ぶ用途には十分機能します。実際にユーザーインターフェースや操作感を確かめた上で、次のステップに進むか検討するには理想的な環境です。

Individual/Teamプランの違い

Individualプランは、フリーランサーや個人開発者向けに設計されており、プロジェクトの公開や商用利用が解禁される点がFreeプランとの大きな違いです。さらに、AIによるコード修正の回数制限が緩和され、外部サービス連携(API設定など)も利用可能になります。

一方で、Teamプランは共同開発が前提となっており、複数メンバーでの同時編集やプロジェクトごとの権限設定、標準でのクラウド共有機能など、チーム制作をスムーズに進めるための機能が備わっています。

特に、UIの変更履歴を確認できるバージョン管理や、プレビューリンクを共有してレビューを受ける機能などは、社内開発や代理店での制作案件に欠かせない要素と言えるでしょう。個人開発から規模を拡張したいフェーズにある場合は、Teamプランを選択することでより高い生産性を実現できる設計です。

企業向けカスタムプランも用意

Lovableは中小企業や大手企業を対象にした「Enterprise(エンタープライズ)プラン」も提供しています。他プランとの最大の違いは、セキュリティ/サポート体制です。具体的には、SSO(シングルサインオン)対応やSLA(サービス品質保証)、専任サポートチームのアサイン、API制限の拡張、大規模アカウント管理機能などが含まれます。また、企業内の既存システムとLovableアプリを連携するための技術支援や、プライベートサーバーへのデプロイ、オンプレミス設計にも柔軟に対応。

これにより、企業のDX推進における一貫性やセキュリティ要求を満たしながらノーコード/ローコード開発を取り入れることが可能になります。企業単位での本格導入を検討する場合は、まずは事前ヒアリングやデモ提供を受けながら、既存システムとの親和性や運用体制を整理してから導入計画を立てると良いでしょう。

Lovableと他のノーコード・ローコードツールの比較

Lovableは、ノーコードでありながら高度なUIデザインとコード編集の柔軟性を両立させた「ハイブリッド型」ツールとして注目を集めています。一方、市場には同じく人気のノーコード/ローコードツールであるPower AppsやGlideなどが存在しており、それぞれに得意分野があります。

ここでは、Lovableを他のツールと比較しながら「どのツールがどの用途に最適か」を明確に整理します。

| ツール名 | 開発元 | 得意領域 | 主な特徴 | 強みと弱み |

| Lovable | Lovable Labs Sweden AB | UI/UXデザイン × カスタムコード | AI生成コード、Figma連携、ハイブリッド開発 | 高いデザイン自由度、AI支援、情報少なめ |

| Glide | Glide Apps Inc. | データ連携 × 業務アプリ開発 | スプレッドシート→アプリ変換、低学習コスト | データ同期に強み、公開範囲制限 |

| Power Apps | Microsoft Corporation | エンタープライズ対応 × 業務効率化 | Microsoft 365統合、負荷分散、大規模運用 | 強固な基盤、高額・学習コストが必要 |

Lovableは「ブランドサイト、UI重視アプリ、AI生成プロトタイプ」に強みを発揮する一方、Glideは「業務効率化」、Power Appsは「企業システム」と相性が良いといえます。

Glideとの違い(UIデザイン vs データ連携)

LovableとGlideはどちらもノーコードツールですが、注力している分野に大きな違いがあります。Lovableは「UI/クリエイティブ領域」に特化しており、AIによるコード生成やFigmaとのデザイン連携機能を通じて、高度なWebアプリやデザイン重視のプロトタイプを作るのに適しています。

カスタムコードの編集もサポートしているため、ブランディングや表現重視のWebアプリ開発には最適なツールと言えるでしょう。一方、Glideは「データ駆動型アプリ開発」に強みを持ち、GoogleスプレッドシートやAirtableとの即時連携によって、非エンジニアでも日常業務アプリを低コスト・短期間で構築できる点が評価されています。

また、Glideは業務シーンにおける管理システムや社内向けツール制作で広く利用されているため、データ更新の自動反映やアクセス権限設定機能も成熟しています。つまり、デザイン重視でアプリの見た目やブランドイメージを重視するならLovable、データ管理主体で社内業務改善を目的とする場合はGlideが適している、と判断できるでしょう。

Power Appsとの違い(自由度 vs エンタープライズ対応)

Power AppsはMicrosoftが提供するローコードツールで、企業向け業務システムの開発に最適化されたプロダクトです。Microsoft 365やDynamics 365、Azureなどと連携でき、すでにMicrosoft環境が整備されている企業では特に高い効果を発揮します。ユーザーごとの権限管理や負荷分散など、大規模システム構築に必要な高度な管理機能が備わっており、セキュリティ面でも企業基準をクリアした設計がなされています。

一方、Lovableはローコードの柔軟性とデザインUIの表現力を評価されており、Power AppsにはないAIプロンプトによる自動コード生成機能を搭載しています。これにより、エンジニアリング経験が浅くても本格的なUIを持つWebアプリをすばやく制作できます。また、コード編集もできるため業務効率化というより顧客提案・サービス開発・スタートアップのMVP構築など、顧客体験を重視したプロジェクトに最適です。

総じて、業務基盤となるシステムやERP連携を求める場合はPower Apps、ユーザーインターフェースや軽量な開発プロセスを重視する場合はLovableが適した選択といえます。

Lovableの活用事例3選

Lovableは高いデザイン性とAIによるコード自動生成を強みとしており、単なるノーコードツールに留まらず、Webアプリ開発やプロトタイプ制作、ブランドサイト構築など幅広い分野で活用されています。特に、デザインと開発をシームレスに行える点から、デザイナーやクリエイターにも利用が広がっており、Figmaなど他の設計ツールとの連携も好評です。

ここでは、Lovableを活用した具体的な制作例を3つ取り上げ、どのようにしてLovableが制作効率と表現力を両立しているのかを紹介します。「ノーコードでどこまでできる?」「UI重視のプロジェクトでも使える?」と疑問を持つ方にとって、実際のユースケースは導入の判断材料になるはずです。

テンプレートを使ったデザイン作成

Lovableには、ビジネス用途や個人プロジェクト向けに最適化されたテンプレートが用意されており、それを活用することでWebサイトやアプリの制作が短時間で完了します。たとえば、ポートフォリオサイト、採用ランディングページ、予約用Webアプリといった多種多様なテンプレートが用意されており、UIコンポーネントの基本構造があらかじめ組み込まれています。

デザイン未経験者でもテンプレートを基盤としてテキストや画像を差し替え、配色やフォントなどを調整するだけで、見た目の整った成果物が完成します。また、AI補助機能によりレイアウト調整や修正指示もワンクリックで行うことができるため、修正のフィードバックフローが短縮されます。このスピード感は「MVP段階での仮説検証をすぐに行いたい」というスタートアップや、短期納品を求められるクリエイターにとって大きなメリットとなります。

Figmaからデザインをインポート

Lovableの大きな強みのひとつが、Figmaとの連携機能です。すでにFigmaで作成されたデザインがある場合、そのデザインをLovable内に読み込むことで、コード化されたWebアプリとして展開できます。

これにより、まずデザインを固めてから、それを即座に機能化するという流れがノーコードで実現可能になります。たとえば、ブランドサイトのデザインモックや、クライアント向けUI案をFigmaで作成しておけば、それをLovableにインポートし、ボタンやフォーム、動的コンテンツを付与してそのままアプリとして実際に動作させられます。

この仕組みにより、Figmaのビジュアル資産を次のステップに活かすデザイン駆動開発が実現し、デザイナーと開発者間のコミュニケーションギャップを最小化します。結果として、手戻りが大幅に削減され、短納期でリリースできるワークフローが完成します。

外部サービス連携

Lovableは外部サービスとのAPI連携もサポートしており、これによりノーコード開発でも複雑なシステム構築が可能になります。例えば、「Google Sheetsからデータ取得」「Stripeによる決済機能」「メール通知システム(SendGridなど)」といった機能を、コード編集なしで設定できる拡張性が大きな魅力です。

特に、外部の認証システムやデータベースと接続することで、業務用アプリや顧客管理システムとしての利用も現実的になります。また、カスタムコードを用いれば、独自APIやWebhookを組み込む高度な連携も可能であり、これまでのノーコードツールでは難しかった仕組みを変えられるアプリ開発がLovableでは実現できます。

具体的には、会員管理アプリに外部のCRMを同期させる、外食店のオーダーシステムにリアルタイム在庫管理を紐付けるなど、ビジネスに直結するアプリケーションの構築が可能です。プロダクト開発の幅が一気に広がるため、エンジニア不足に悩む企業や、開発リソースの内製化を目指すチームにとっては理想的な環境と言えるでしょう。

Lovableを活用する際の注意点

LovableはAIコード生成やビジュアルエディタによりザイン性の高いアプリやサイトを素早く構築できる点が魅力ですが、導入・運用の際にはいくつか注意すべきポイントがあります。例えば、テンプレートやビジュアル操作だけでは要件がカバーできず、コード編集が必要になる場合があることや、アプリの規模やAPI連携が複雑になると非推奨な設計になる可能性があります。

また、比較的新しいサービスであるため、ドキュメントや事例情報が少ないことも導入ハードルとして挙げられるでしょう。ここでは、実際の運用において発生しがちな課題と、それらを避けるための考慮点を3つに分けて解説します。Lovableを効果的に使えるかどうかは、この注意点の理解と準備に左右されるといえます。

カスタムコードにはそれなりの知識が必要

Lovableはノーコードでも始められる一方で、高度なカスタマイズにはコード編集が必要になる点に注意が必要です。例えば、AIによるコード自動生成で基盤部分は整いますが、特殊なUIアニメーションや外部APIの詳細設定など、テンプレートではカバーできない要件を実現する場合には、HTML/CSS/JavaScriptなどの知識が求められます。

ビジュアルビルダーで画面を構築しながら、細部のコード修正を同時に行うワークフローは効率的ですが、そのぶんコードの基本理解が前提になります。特にクライアント案件やビジネス向けプロジェクトでLovableを採用する場合、「コードに詳しいメンバーがいる」または「外部パートナーに相談できる体制を整えておく」ことが推奨されます。

ノーコードとしての魅力を感じつつも、ローコードとしての特性を活用するには適切な開発知識とサポートが必要です。

大規模開発・API多用には非推奨の場面あり

Lovableはデザイン性や小〜中規模のWebアプリ制作に最適なツールですが、大規模な業務システムや大量のAPI連携が伴う開発には、不向きな場合があります。特に、膨大なデータベース処理や複数バックエンドとの高度な連携が前提となるプロジェクトでは、動作が不安定になったり、パフォーマンスに課題が生じる可能性があります。

また、Lovableプラットフォーム自体がホスティングまで統合管理しているため、外部インフラとの細かな統合が難しいケースもあります。こうした要件がある場合、Power Appsや低レベル設計が可能な構築環境の検討が必要です。Lovableは「小規模なプロジェクトで高い表現力を実現したい」場合に最も適したツールであり、システム中核機能を担う用途とは切り分けるのが無難です。

ドキュメント・日本語情報が少ない

Lovableは2020年代以降に登場した比較的新しいツールのため、他のノーコードツールと比べると「情報が少ない」「日本語対応の解説やコミュニティが限られている」といった課題があります。

公式ヘルプやドキュメントも英語が中心で、チュートリアル動画も英語圏の発信が多いため、日本語ユーザーはキャッチアップに時間がかかる傾向があります。また、技術的なトラブルや高度なカスタマイズ方法を調べる際に、Stack OverflowやQiitaなどで関連情報が見つかりにくいこともあります。

このような背景から、日本国内でLovableを本格導入する場合には、英語ドキュメントを参照する準備や、Lovable経験者のパートナー企業にサポートを依頼するなど、情報収集手段を複数持っておくことが重要です。HBLABのようにノーコード・ローコード領域でサポート実績のある企業と組むことで、よりスムーズな導入が期待できます。

今後の展望:AI生成とノーコードの連携

ノーコード・ローコード開発は「誰でもアプリを作れる時代」を実現しつつありますが、その進化をさらに加速させるのが「AI生成との連携」です。LovableのようにAIによるコード自動生成機能を組み込んだツールは、単なるテンプレート構築を超え、プロンプトひとつでWebアプリを形にできる“Prompt to App”の時代をけん引しています。2025年には、AI Agent Builderなどの新しい開発支援ツールも登場し、自然言語からアプリ設計・ロジック生成・データ連携までを自動化する流れが加速しています。

また、AIとノーコードの融合により、「データベース設計」「API接続」「ユーザー権限管理」など従来エンジニア依存だった領域が自動化され、企画担当やデザイナーでもプロダクトを構築できる環境が整いつつあります。企業側にとっても、開発スピードの向上やGo-to-Market(市場投入までの期間)短縮といった明確なメリットが期待されます。

AIとローコード開発は、エンジニアを置き換える存在ではなく、開発効率と創造性を飛躍的に高める“共創”の関係にあります。今後は、AIと人間が協働してアイデアをすぐにプロダクト化できる時代が、本格的に到来すると見込まれます。

まとめ

Lovable(ラバブル)とは、AIによるコード自動生成とビジュアルエディタを兼ね備えた、次世代型のノーコード/ローコードツールです。デザイン性の高いWebアプリを素早く構築できる一方、テンプレート活用やFigma連携などクリエイター視点の使い勝手も魅力です。

ただし、大規模開発やカスタムコード前提のプロジェクトでは適用に注意が必要です。もし、Lovableを活用したDX開発やノーコード導入でお悩みなら、HBLABにご相談ください。ノーコード・ローコード領域の開発支援とAI活用を得意とし、企画段階からの伴走も可能です。未来のプロダクトを最適な形で実現するために、ぜひお気軽にお問い合わせください。

とは-1024x538.webp)