はじめに

AI技術が急速に進化する中で、複数のモデルやアプリケーションを効率的に連携させる仕組みとして注目されているのが「MCP(Model Context Protocol)」です。従来のAI活用では、モデルごとに異なるAPIや開発環境に依存するため、統合や運用に大きな負担が伴っていました。MCPはその課題を解決する新しいプロトコルであり、開発効率の向上やセキュリティ強化、さらにはコスト削減にもつながると期待されています。

本記事では、MCPの定義や仕組みをわかりやすく解説するとともに、導入によるメリットやソフトウェア開発・ビジネス活用など具体的な事例を紹介します。AIエージェント開発や最新の技術動向に関心がある方は、ぜひ参考にしてください。

MCP(Model Context Protocol)とは

MCP(Model Context Protocol)とは、AIモデルとアプリケーションや外部サービスを効率的に接続するために開発された新しい通信規格です。従来はAIごとに異なるAPIや環境を利用する必要があり、開発者にとって統合の手間や学習コストが課題でした。MCPを導入することで、異なるモデル同士を共通の仕組みで連携でき、拡張性や相互運用性が大幅に向上します。 特に注目すべき点は、このMCPがAnthropicによって2024年11月に発表されたということです。今後、生成AIやAIエージェント開発を推進する上で欠かせない基盤技術として注目されており、業界全体での普及が期待されています。

今後、生成AIやAIエージェント開発を推進する上で欠かせない基盤技術として注目されています。

MCPの定義

とは.png)

MCP(Model Context Protocol)とは、AIモデルとクライアントアプリケーションの間でやり取りを行うための共通プロトコルを指します。これまでAIを利用する際には、各モデルが提供する専用のAPIやSDKを使わなければならず、開発者はその都度新しい仕様を学習し、システムごとに異なる実装を組み込む必要がありました。

MCPはその問題を解消し、どのモデルやサービスであっても統一的な方法で接続できる環境を提供します。これにより開発者は複数のAIを組み合わせやすくなり、迅速かつ柔軟にアプリケーションを構築可能です。さらに、MCPはセキュリティや認証面にも配慮されており、信頼性の高いデータ連携を実現します。

MCP誕生の背景

MCPが登場した背景には、AIの利用範囲拡大と複雑化があります。近年、自然言語処理、画像生成、音声認識など多様なAIモデルが登場し、それぞれの強みを組み合わせて活用するニーズが高まっています。しかし現実には、モデルごとに異なるAPI仕様や接続方式が存在し、統合や管理が難しいという課題がありました。そこで提案されたのが共通規格としてのMCPです。

これにより、異なるベンダーや技術基盤に依存せずにモデルを統合でき、開発・運用コストを抑えつつ柔軟な拡張が可能となります。OpenAIをはじめとする開発者コミュニティでもMCPは注目を集めており、次世代のAIエージェント開発を支える標準的な仕組みとして期待されています。詳しくはOpenAI公式の発表なども参考になります。

なぜMCPが必要なのか

AI開発が進むにつれ、多くの組織では「異なるモデル同士をどう連携させるか」という課題に直面しています。例えば、テキスト解析には自然言語処理モデル、画像判定にはコンピュータビジョンモデルを利用する場合、それぞれ別の環境で動作させる必要があり、統合が非常に煩雑でした。

また、各ベンダーごとに独自仕様が存在するため、開発チームは複数のAPIやデータ形式を習得する負担を抱えていました。MCPはこうした問題を解決し、統一的なインターフェースで異なるAIをシームレスにつなげます。結果として、開発効率の大幅な向上、コスト削減、さらに将来のモデル更新にも柔軟に対応できる環境を実現します。ビジネスにおいても迅速なAI導入と運用が可能になり、競争力を高める鍵となるのです。

MCPの仕組みとアーキテクチャ

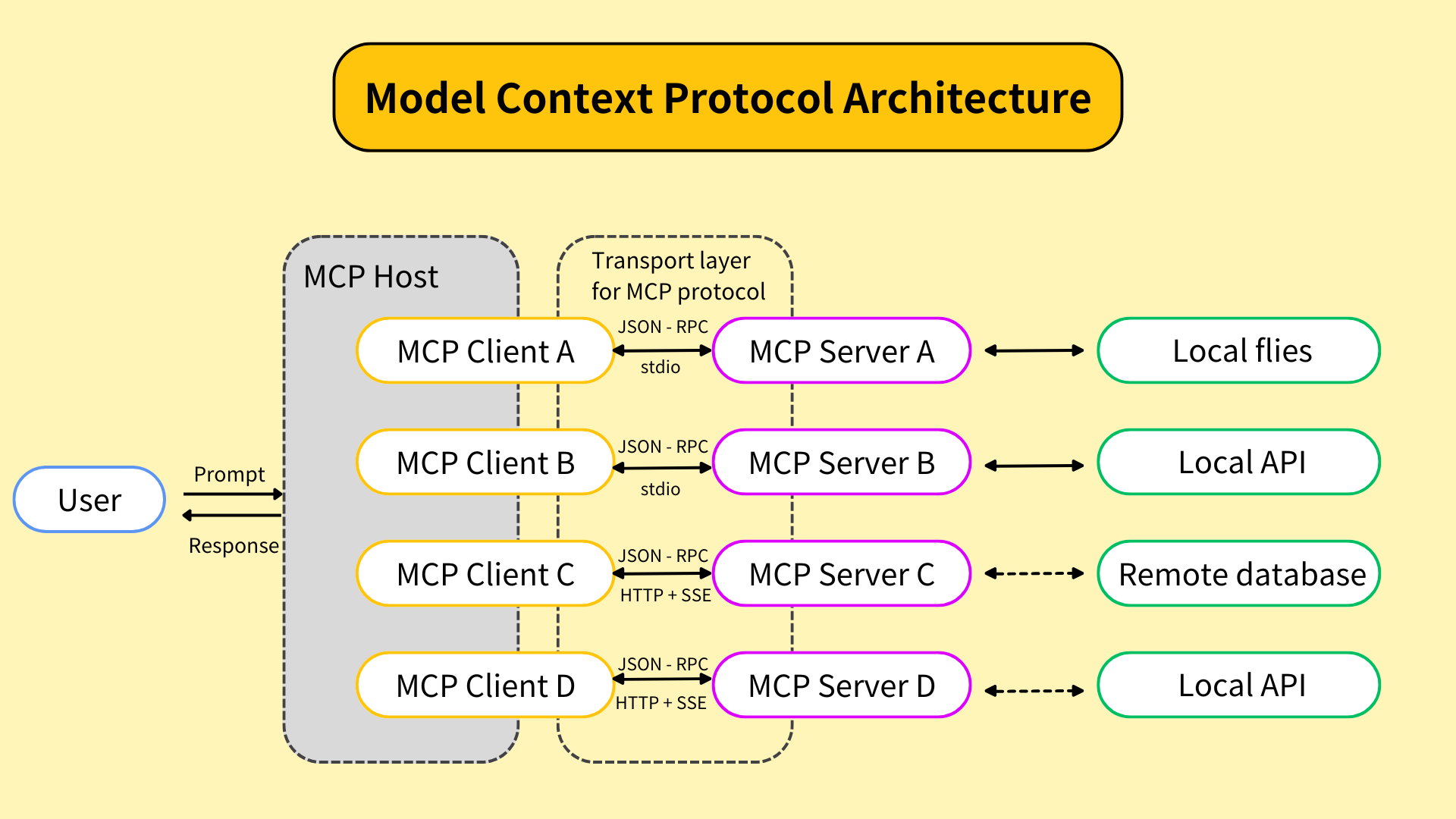

MCP(Model Context Protocol)の仕組みは、大きく「クライアント」「サーバー」「ホスト」の3つの要素で構成されています。

ホスト

ホストはMCPの中核を担う存在で、クライアントとサーバーの間を仲介する役割を果たします。

アプリケーションが利用するAIモデルを管理し、必要に応じてクライアントのリクエストをサーバーへ橋渡しします。MCPにおけるホストは「司令塔」として機能し、複数のAIサービスを統合的に扱えるのが特徴です。

クライアント

クライアントは実際にMCPを利用するユーザー側のアプリケーションを指します。

例えばチャットアプリや業務システムなどが該当し、ユーザーの入力や操作内容をホストに伝達します。クライアントは直接AIとやり取りするのではなく、MCPを通じて必要な処理を実行するため、開発者は統一的な仕組みでAI機能を呼び出せるのが利点です。

サーバー

サーバーは実際にAIモデルを稼働させる側のコンポーネントです。

自然言語処理、画像生成、音声認識など、AI固有の処理を行い、その結果をホストを介してクライアントへ返します。サーバーはMCPの枠組みに準拠していれば、異なるベンダーやモデルであっても接続可能であり、柔軟にサービスを組み合わせられるのが特徴です。

MCPを導入するメリット

MCP(Model Context Protocol)は単なる技術的な通信規格にとどまらず、AI活用の幅を大きく広げる基盤となる仕組みです。導入することで、開発効率や運用コストの削減だけでなく、システム全体の安全性やユーザー体験の質を高めることが可能になります。特に複数のAIモデルや外部サービスを連携させたい企業にとって、MCPは開発現場の負担を軽減し、将来的な拡張性を確保するうえで大きな役割を果たします。

ここでは、その具体的なメリットを5つの視点から詳しく解説します。

開発効率の向上

従来のAI開発では、モデルやサービスごとに異なるAPIやライブラリを学習し、実装する必要がありました。その結果、開発者はプロジェクトごとに新しい環境を整えなければならず、学習コストや作業の重複が発生していました。MCPを導入することで、こうした課題は大幅に解消されます。

共通のプロトコルを利用すれば、一度の学習で複数のモデルをシームレスに扱えるため、開発スピードが飛躍的に向上します。また、既存コードの再利用も容易になり、エンジニアはより高度なアプリケーション開発にリソースを集中できます。結果として、プロジェクト全体の効率が上がり、新機能の市場投入までの時間も短縮されるのです。

相互運用性と拡張性の確保

AIの進化に伴い、複数のモデルを組み合わせて利用するケースが増えています。しかし、各モデルの仕様やデータ形式が異なると、統合に多大な工数がかかり、アップデートのたびに修正が必要になります。MCPはこの課題を解決し、標準化されたインターフェースを通じて多様なAIモデルや外部システムを相互に接続可能にします。

これにより、開発者は特定のベンダーや技術に縛られず、必要に応じて最適なモデルを選択・追加できます。さらに、将来の技術進化やビジネス拡大にも柔軟に対応できるため、長期的なシステムの拡張性が確保されます。特に企業にとっては、投資リスクを抑えつつ持続的な成長を実現できる点が大きな魅力です。

コスト削減

MCPを導入することで得られるメリットの一つが、開発・運用にかかるコストの削減です。従来はモデルごとに専用の環境を構築し、API統合やメンテナンスに人員と時間を割かなければなりませんでした。MCPは共通の仕組みを提供するため、一度構築した基盤を複数のプロジェクトやサービスに再利用でき、開発工数を大幅に削減できます。また、モデルの切り替えや追加もスムーズに行えるため、新しい技術の導入コストも抑えられます。

さらに、長期的には保守やアップデートの負担が減り、システム全体のTCO(総所有コスト)の最適化にもつながります。これは特に、限られたリソースで効率的にAIを導入したい中小企業にとって大きな利点となるでしょう。

セキュリティとデータガバナンスの強化

AIを業務に導入する際、多くの企業が懸念するのがセキュリティとデータ管理です。モデルや外部サービスを個別に接続している場合、それぞれで認証やアクセス制御を実装しなければならず、管理が煩雑になるだけでなく、抜け漏れによる情報漏洩リスクも高まります。

MCPでは通信プロトコルの段階でアクセス制御や認証の仕組みを統一できるため、セキュリティ強度が向上します。また、ログ管理やデータ利用履歴の可視化も容易になり、ガバナンス体制の強化にも直結します。特に個人情報や機密データを扱う業種においては、規制対応を含めて安全性を確保できる点が大きな魅力です。結果として、安心してAI活用を推進できる環境を構築できます。

ユーザー体験の向上

MCPの導入は、開発者や企業にとっての利点だけでなく、エンドユーザーの体験向上にも直結します。統一されたプロトコルによって複数のモデルを組み合わせやすくなるため、ユーザーはより精度が高く、応答の早いサービスを利用できるようになります。

例えば、カスタマーサポートAIでは、問い合わせ内容に応じて複数のモデルを活用し、正確かつ迅速な回答を返すことが可能になります。また、アプリケーションの安定性や拡張性が確保されることで、長期的に信頼できるサービス提供が実現します。

結果として、ユーザー満足度が高まり、継続利用やブランドロイヤリティの向上にもつながるのです。MCPは技術的基盤でありながら、最終的には利用者に直接的な価値をもたらす重要な仕組みといえるでしょう。

MCPの活用事例

MCP(Model Context Protocol)は、単なる技術的基盤にとどまらず、実際の業務やサービスに幅広く応用されています。従来はモデルごとに異なるAPI仕様のために連携が難しかったケースも、MCPを導入することで統一的に接続可能となり、開発の自由度が格段に向上します。

その結果、ソフトウェア開発やカスタマーサポート、データ分析、RPAとの統合、さらには生成AIサービスまで、多様な領域で活用が進んでいます。ここでは、代表的な5つの事例を紹介し、MCPが実際にどのように役立っているかを具体的に見ていきます。

ソフトウェア開発での活用

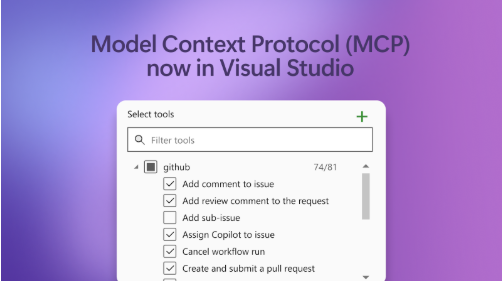

ソフトウェア開発の現場では、MCPの導入により開発効率と柔軟性が大幅に向上します。例えば、統合開発環境(IDE)にMCPを実装することで、複数のAIモデルを同時に呼び出し、コード補完や自動レビュー、テスト生成などをシームレスに行えます。従来はモデルごとに異なるプラグインやAPIを統合する必要がありましたが、MCPを利用すれば共通の仕組みで管理でき、開発者は新しい技術導入の学習コストを大幅に削減できます。

また、CI/CDパイプラインとの組み合わせにより、自動化されたテストやデプロイ環境でもAIを効率的に利用可能です。

カスタマーサポートAI

カスタマーサポート分野でも、MCPは大きな効果を発揮します。従来のチャットボットは限定的なFAQ対応が中心でしたが、MCPを介してCRMやFAQデータベース、ナレッジベースとAIモデルを統合することで、より高度な応答が可能になります。例えば、問い合わせ内容に応じて過去のサポート履歴を参照しながら最適な回答を生成したり、複数モデルを切り替えて自然言語理解と文章生成を組み合わせられます。

これにより、サポート業務の効率化だけでなく、顧客満足度の向上にも直結します。特に24時間対応が求められるECサイトや金融業界などでは、迅速かつ精度の高いサポートが競争力につながります。

データ分析・意思決定支援

企業におけるデータ分析や意思決定支援の領域でも、MCPは大きな可能性を秘めています。BIツールやデータベースとAIモデルをMCPで接続することで、複雑なデータ分析を自動化し、経営陣にとって有用なインサイトをリアルタイムで提供できます。従来の分析では、データの抽出や整形に時間がかかり、担当者のスキルに依存する部分が多くありました。

しかしMCPを利用すれば、異なるシステム間のデータを一元的に扱え、複数モデルを組み合わせて高度な予測やシナリオ分析が可能になります。これにより、マーケティング戦略の立案からリスクマネジメントまで幅広く活用でき、データドリブン経営を実現しやすくなります。

AWS公式ブログ:SageMaker × MCP:予測MLモデルをMCP統合し、エージェントの意思決定を高度化。

RPA(業務自動化)との連携

RPA(Robotic Process Automation)は定型的な業務を自動化する技術として普及していますが、従来のRPAでは非定型作業への対応が課題でした。ここにMCPを導入することで、AIとRPAを組み合わせた「知的自動化」が可能になります。例えば、RPAが請求処理や帳票入力を担当し、MCP経由でAIモデルが自然言語で届いた依頼を解析して振り分ける、といった連携が実現できます。

これにより、従来は人間が補助していた複雑な処理も自動化でき、業務全体の効率が飛躍的に高まります。さらに、複数の業務システムとAIを統合することで、部署を超えた業務プロセスの最適化も可能です。今後は企業のDX推進において、MCPとRPAの組み合わせが重要な役割を担うと考えられます。

UiPath Orchestrator:MCP Servers対応(ユーザーガイド):RPAワークフローへMCPサーバーを組み込み。

生成AIアプリケーション

MCPの活用は、生成AIアプリケーションの分野でも注目されています。画像生成・音声合成・自然言語処理など複数のモデルをMCPでつなぐことで、従来にはない複合的なサービスを提供できます。例えば、Eコマース分野では、MCPを通じて商品データベースと画像生成モデルを接続し、自動で商品説明や販促用のビジュアルを生成する仕組みが実現可能です。

また、広告業界ではコピーライティングとデザイン提案を同時に行うAIツールの開発も進んでいます。従来は別々のツールで作業していた工程をMCPで統合することで、作業効率とクリエイティブの幅が大きく広がります。生成AIの進化を支える基盤として、MCPは新たな価値創造を後押しする存在といえるでしょう。

Shiprocket(インド):AI統合MCPサーバーをローンチし、自律型eコマースを推進。

AIエージェント開発の最新動向を学べる無料ウェビナーのご案内

AIの進化に伴い、エージェント開発の分野は急速に拡大しています。特にMCP(Model Context Protocol)の登場は、複数のAIモデルや外部サービスを効率的に連携させる仕組みとして注目されており、今後のAI活用を大きく変える可能性を秘めています。こうした最新技術をより深く理解し、実務に取り入れたい方に向けて、HBLABでは「AIエージェント開発の最新動向」をテーマにした無料ウェビナーを開催しています。

本ウェビナーでは、MCPの基礎から導入のメリット、そして実際の開発事例まで、専門家によるわかりやすい解説が受けられます。さらに、現場で直面しやすい課題や今後の展望についても共有されるため、エンジニアだけでなく、経営層や企画担当者にとっても有益な内容です。最新のAI動向を押さえ、競争力強化につなげたい方は、ぜひ以下のリンクから詳細をご覧ください。

https://hblab.co.jp/blog/mcp-webinar/

まとめ

MCP(Model Context Protocol)は、AIモデルと外部サービスを効率的に連携させるための新しい標準規格です。仕組みやメリットを理解することで、開発効率の向上やコスト削減、さらにユーザー体験の向上といった幅広い効果が得られることが分かります。

ソフトウェア開発やカスタマーサポート、データ分析など実際の活用事例からも、今後のAI導入に欠かせない基盤技術であることは明らかです。HBLABでは、こうした最新のAI技術を活用したエージェント開発やシステム構築を幅広く支援しています。自社でのAI導入や業務効率化に課題を感じている方は、ぜひお気軽にご相談ください。

とは-1-1024x538.png)