はじめに

企業システムの老朽化やクラウドシフトの加速に伴い、マイグレーションという言葉を耳にする機会が増えています。マイグレーションとは、既存のシステムやデータ、アプリケーションを新しい環境へ移行する取り組みを指し、IT戦略やDX推進において重要なステップです。

背景には2025年の崖と呼ばれるレガシーシステム問題や、コスト削減、セキュリティ強化といった経営課題があります。とはいえ、マイグレーションは単なる移行作業ではなく、モダナイゼーションやコンバージョンといった手法との違いを理解し、適切な方法を選ぶことが成功の鍵となります。

本記事では、マイグレーションの基本から種類、メリット、リスク、実際の事例までをわかりやすく整理し、理想的なパートナー選びのポイントまで解説します。

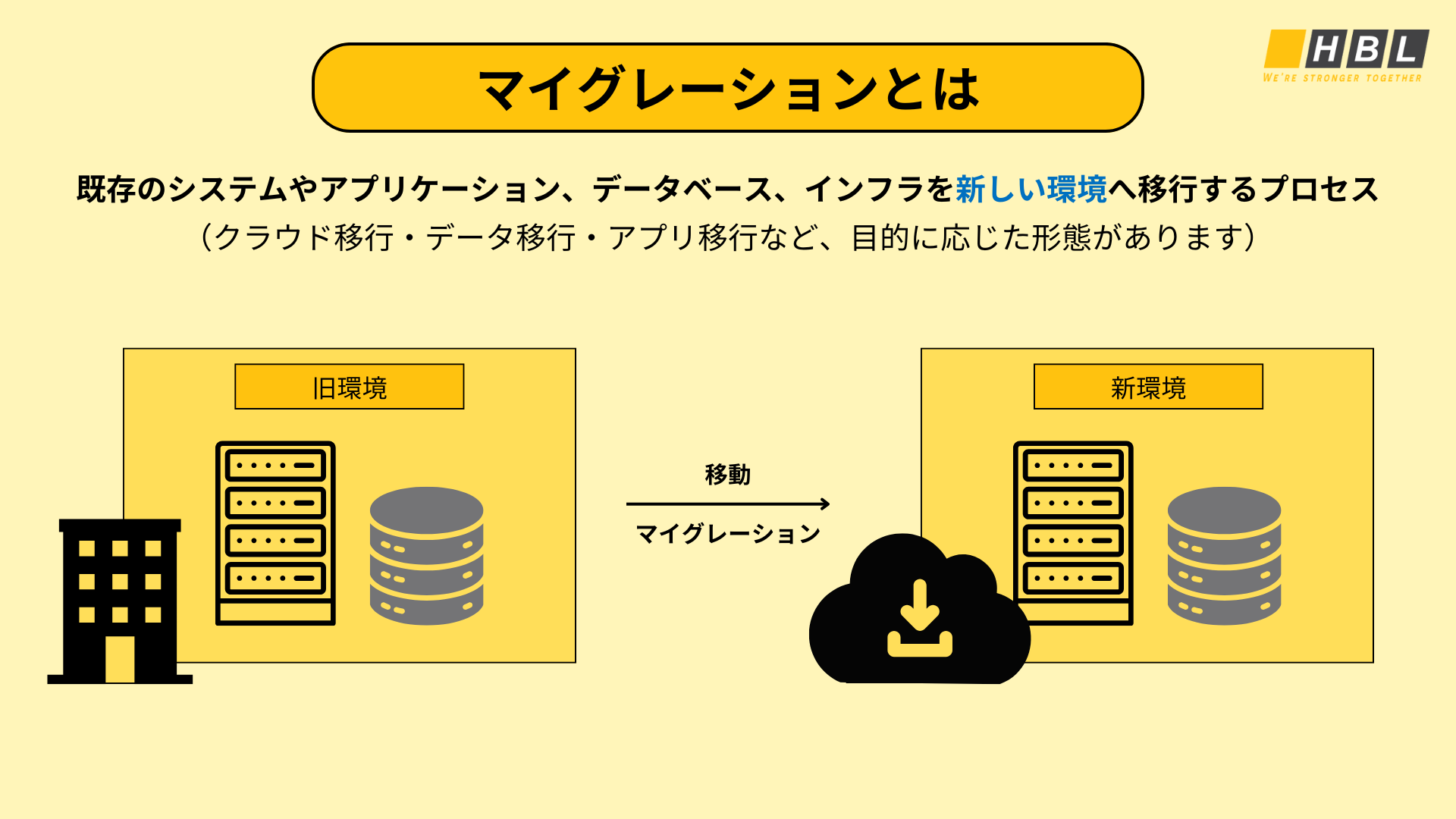

マイグレーションとは?

マイグレーションとは、既存のシステムやアプリケーション、データベース、インフラを新しい環境へ移行するプロセスを指します。代表的には、オンプレミス環境からクラウドへの移行、古いOSやデータベースから最新バージョンへの移行などが挙げられます。

単なるコピー作業ではなく、既存資産を活かしながら最適化や再構築を行う点に特徴があります。企業がマイグレーションを検討する背景には、レガシーシステムの老朽化やベンダーのサポート終了によるリスク、セキュリティ要件の高度化、運用コストの削減などが存在します。

さらに、クラウドやAIなど新しい技術を取り入れることで、業務の効率化や競争力の強化につながる点も大きな理由です。近年では2025年の崖と呼ばれる経済産業省のレポートが注目され、日本企業にとってシステム刷新は急務となっています。

マイグレーションは単なるIT施策ではなく、経営戦略そのものと深く関わる重要なプロジェクトであるといえるでしょう。

マイグレーションとモダナイゼーション・コンバージョンとの違い

システム刷新の方法としてよく比較されるのが「マイグレーション」「モダナイゼーション」「コンバージョン」です。これらは目的やアプローチが異なり、適切に理解することが重要です。マイグレーションは、既存のシステムやデータを新しい環境に移行することを指し、環境を変えても基本的な仕組みや機能は大きく変えないケースが多いです。

一方、モダナイゼーションは既存システムの課題を見直し、クラウドネイティブ化やマイクロサービス化など新しい技術を取り入れて再設計する取り組みを指します。コンバージョンは、特定のプラットフォームや言語に依存しているシステムを別の環境や言語に変換する手法で、コード変換や再コンパイルを伴うケースが一般的です。

以下の比較表にまとめると、選択すべきアプローチがより明確になります。

| マイグレーション | モダナイゼーション | コンバージョン | |

| 定義 | システムやデータを新環境へ移行 | 最新技術を取り入れ再設計 | プラットフォーム・言語の変換 |

| 主な目的 | 安定稼働・コスト削減 | 機能強化・最新化 | 他環境での継続利用 |

| 特徴 | 基本機能は大きく変えない | 再構築・最適化を伴う | コード変換・互換性重視 |

| 適用例 | OS更新、クラウド移行 | マイクロサービス化 | COBOL→Java変換など |

マイグレーションの主な種類

マイグレーションと一口に言っても、その手法やアプローチは目的やシステムの状況によって異なります。大規模な再構築を必要としない軽量な移行から、将来を見据えた大幅な刷新まで、多様な選択肢が存在します。

特に近年はクラウド利用が一般化したことで、従来型のサーバー移行に加え、プラットフォームやアプリケーションを柔軟に適応させる方法も注目されています。それぞれの種類には、コストや工期、リスクの大きさといった違いがあるため、企業が自社の経営課題やIT戦略に即して最適な方式を選ぶことが重要です。

ここでは代表的な5つの種類を紹介し、それぞれの特徴と適用シーンを解説します。

データマイグレーション

データマイグレーションとは、企業が保有する膨大なデータを新しいシステムやデータベース、クラウド環境へ移行する取り組みです。目的は、データの利活用を強化し、業務効率や分析精度を高めることにあります。例えば、オンプレミスで管理していた顧客データをクラウドCRMに移すケースや、異なる会計システム間で財務データを移すケースが代表的です。移行作業では、単なるコピーではなく「データのクレンジング」や「形式の変換」も必要となり、正確性と整合性が重要です。

また、データ漏洩を防ぐためのセキュリティ対策も欠かせません。データマイグレーションを成功させることで、最新のIT環境に即したスムーズな業務運営やデータドリブン経営が実現できるでしょう。

レガシーマイグレーション

レガシーマイグレーションは、老朽化したシステムやソフトウェアを最新のアーキテクチャやクラウド環境へ移行する取り組みを指します。従来のレガシーシステムは、保守コストが高く、最新技術との互換性も低いため、企業の成長やデジタル化を妨げる要因となりがちです。そこで、システム全体を段階的に刷新したり、クラウドネイティブなサービスへ置き換えたりすることが求められます。

ただし、レガシーマイグレーションは影響範囲が広いため、事前の要件定義やリスク分析が不可欠です。また、移行後の運用設計や社員教育も並行して行う必要があります。適切に進めれば、業務効率化はもちろん、最新のセキュリティ基盤や柔軟な拡張性を手に入れることができ、長期的な競争力の強化につながります。

サーバーマイグレーション

サーバーマイグレーションは、既存のサーバー環境を別のサーバーやクラウドプラットフォームに移行することを意味します。オンプレミスサーバーの老朽化や、クラウド活用によるコスト削減・柔軟性向上を目的として行われるケースが多いです。移行作業では、OSやミドルウェアの互換性確認、アプリケーションの動作検証、ネットワーク設定の調整など、多岐にわたる対応が必要となります。特に稼働中の業務システムを移行する場合、ダウンタイムを最小限に抑える工夫が欠かせません。

また、クラウド移行を伴う場合は、セキュリティ設定やバックアップ体制の最適化も重要な検討事項です。サーバーマイグレーションを適切に行うことで、運用コスト削減、システムの安定稼働、災害対策など、企業にとって多くのメリットが得られます。

マイグレーションが必要とされる理由

企業の情報システムは長年の運用によって複雑化・老朽化し、維持コストやリスクが増大しています。こうした状況に対応するため、多くの企業がマイグレーションを検討せざるを得なくなっています。

特に日本では経済産業省が提唱した「2025年の崖」に象徴されるように、レガシーシステムが企業競争力を阻害する大きな要因になると指摘されています。

また、クラウドやAIの普及による新しい経営環境への適応、コスト削減やセキュリティ強化といった経営課題の解決も、マイグレーションが必要とされる重要な理由です。ここでは代表的な4つの観点から、その背景と必要性を詳しく解説します。

2025年の崖

経済産業省が2018年に発表したDXレポートでは、日本企業がレガシーシステムを放置したまま2025年を迎えると、最大12兆円規模の経済損失が発生すると予測されています。これが2025年の崖と呼ばれる問題です。

古いシステムを維持し続けることで、新しい技術導入が難しくなり、業務の柔軟性や競争力が低下します。また、保守要員の不足やベンダーサポートの終了といったリスクも顕在化し、システム障害の増加やセキュリティ事故につながる可能性が高まります。

マイグレーションは、こうした崖を回避するための現実的な解決策であり、企業が将来的に持続的な成長を遂げるための不可欠な投資といえるでしょう。

コスト削減

マイグレーションの大きな目的の一つは、システム維持コストの削減です。レガシー環境は保守に高額な費用がかかるだけでなく、非効率な運用が日常化しやすいため、人件費や間接コストも膨らみがちです。

クラウド環境や最新のプラットフォームへ移行することで、スケーラブルな利用料金体系を採用でき、利用状況に応じたコスト最適化が可能になります。また、インフラの冗長化や物理機器の更新が不要となり、設備投資の抑制にもつながります。

さらに、自動化機能や効率的なリソース配分によって運用コストを大幅に削減できるため、経営資源を新規事業やサービス強化に振り向けられるのも大きなメリットです。

セキュリティ強化

古いシステムを長期間使い続けることは、セキュリティリスクの温床となります。OSやソフトウェアのサポート終了後は、脆弱性が修正されずサイバー攻撃にさらされる危険性が高まります。

加えて、従来のシステムは暗号化や多要素認証といった最新のセキュリティ機能に対応していないケースも多く、情報漏洩や不正アクセスのリスクが拡大します。マイグレーションにより最新のクラウド基盤やセキュリティ対策を導入することで、これらの脆弱性を解消し、安全性を高めることが可能です。

さらに、クラウドベンダーが提供する自動更新や脅威監視機能を活用できる点も強みとなり、セキュリティ体制を抜本的に強化することができます。

経営環境対応

経営環境の変化に迅速に対応できるかどうかは、企業競争力を大きく左右します。市場の変化や顧客ニーズの多様化に合わせて新しいシステムやサービスをスピーディに導入するには、柔軟なIT基盤が不可欠です。しかし、レガシーシステムでは改修や拡張に時間とコストがかかり、変化への対応が遅れるリスクがあります。

マイグレーションを通じてクラウドやモダンアーキテクチャへ移行すれば、新機能の追加や外部サービスとの連携が容易になり、経営戦略に沿った迅速な対応が可能となります。これにより、変化の激しいビジネス環境においても柔軟性を確保し、成長機会を逃さない体制を築けるのです。

マイグレーションのメリット

マイグレーションは単なるシステム移行にとどまらず、企業経営に大きなメリットをもたらす取り組みです。特にクラウド移行や最新基盤への対応は、従来のレガシー環境が抱えていたコスト・セキュリティ・柔軟性といった課題を解決する有効な手段となります。

運用負担を軽減してコストを最適化するだけでなく、最新のセキュリティ機能を導入してリスクを低減できる点は大きな魅力です。さらに、自動化や外部サービス連携により業務効率を高めることが可能となり、経営戦略に即したシステム活用を支えます。

ここでは、マイグレーションによって得られる代表的なメリットを5つの観点から解説します。

運用コストの削減

マイグレーションを実施する最大のメリットの一つが、システムの運用コスト削減です。レガシーシステムでは、保守部品の入手困難や専門人材の不足によって維持費が高騰しやすく、企業の大きな負担となっていました。

クラウド環境や最新のプラットフォームに移行することで、物理サーバーの管理や設備投資が不要となり、利用量に応じた課金体系で効率的にITリソースを活用できます。また、自動バックアップやリソース最適化機能により、余剰リソースの削減も可能です。

結果として、IT予算を削減しつつ、その分を新規事業やDX推進など戦略的投資に回せる点が企業にとって大きな価値となります。

セキュリティ強化

マイグレーションは、企業のセキュリティ強化にも直結します。古いシステムを使い続けると、サポート終了による脆弱性が放置され、サイバー攻撃や情報漏洩のリスクが高まります。

最新のクラウド基盤に移行することで、データ暗号化やゼロトラストモデル、多要素認証といった高度なセキュリティ機能を標準で利用できるようになります。さらに、クラウドベンダーが提供する24時間365日の脅威監視や自動アップデート機能を活用すれば、自社で大規模なセキュリティチームを抱えることなく、強固な安全性を確保できます。

これにより、法規制やコンプライアンス要件にも対応しやすくなり、企業価値の保全にも大きく貢献します。

業務効率の向上

マイグレーションは、業務の効率化に直結する大きな効果をもたらします。レガシーシステムでは、データ入力や帳票作成など多くの作業が手作業に依存しており、人的ミスや処理遅延の要因となっていました。クラウド基盤や最新アプリケーションに移行することで、自動化機能やワークフロー管理が強化され、反復作業を効率化できます。

また、リアルタイムでのデータ共有や部門間連携がスムーズになり、意思決定のスピードも向上します。さらに、モバイルやリモートアクセスにも対応しやすく、働き方の多様化にも対応可能です。結果として従業員の生産性が向上し、戦略的な業務に時間を割ける体制が整う点が大きな魅力です。

柔軟性と拡張性の確保

マイグレーションによって最新のアーキテクチャやクラウド環境を導入することで、柔軟性と拡張性を高められます。従来のオンプレミス型システムは拡張性に乏しく、新機能追加やユーザー数増加に対応するには大規模な改修が必要でした。

一方でクラウド環境では、必要なリソースをオンデマンドで追加できるため、急なアクセス増や事業拡大にも柔軟に対応可能です。また、外部サービスや最新のAPIとの統合が容易になり、社内外のシステム連携がスムーズに進みます。これにより、変化の激しいビジネス環境でも迅速に適応でき、持続的な成長を支える基盤を確保できます。DXを推進する上で不可欠なポイントといえるでしょう。

レガシーリスクからの脱却

マイグレーションの重要なメリットの一つが、レガシーリスクからの脱却です。老朽化したシステムは保守部品や専門人材の確保が難しく、障害が発生した場合に迅速な対応ができないリスクを抱えています。さらに、ベンダーによるサポート終了後は脆弱性が放置され、セキュリティ事故や業務停止につながる危険性も高まります。

マイグレーションを通じて最新のクラウド基盤やモダンなシステムへ移行すれば、こうしたリスクを根本から解消できます。また、システムの安定稼働を確保するだけでなく、将来的な技術変化にも柔軟に対応できるため、企業にとって長期的な安心と競争力の確保につながります。

マイグレーションの課題とリスク

マイグレーションは企業の成長と持続性を支える重要な施策ですが、その実施には多くの課題とリスクが伴います。最新システムやクラウド環境へ移行することで、長期的にはコスト削減や業務効率化を実現できますが、短期的には初期投資や移行作業に大きな負担が発生します。

また、移行中の業務停止やデータ整合性の問題、さらに新技術に対応できる人材不足といった要素も見逃せません。加えて、既存システムとの互換性や標準化の不足は、導入後に予期せぬ不具合を引き起こす可能性もあります。

これらの課題を理解し、リスクをコントロールしながら進めることが、マイグレーション成功の鍵となります。

初期コストの増加

マイグレーションにおける最も大きな課題の一つが、初期コストの増加です。レガシーシステムから新環境へ移行するには、システム改修、データ移行、インフラ整備、テスト、ユーザー教育といった多くの工程が必要です。

そのため、短期的には大きな投資が避けられません。また、移行後の安定稼働を確保するために外部ベンダーやコンサルティング会社を活用する場合、その費用も加算されます。

長期的には運用コスト削減が期待できますが、経営層から「なぜこれほど費用が必要なのか」という理解を得ることが難しいケースも多いです。そのため、ROI(投資対効果)の明確化や段階的な移行計画を策定し、費用対効果を示すことが不可欠です。

移行時の業務影響

マイグレーションはシステム移行の過程で業務に影響を及ぼすリスクがあります。特に、大規模なシステム移行では移行作業中にシステムが停止したり、一時的に処理速度が低下するケースがあります。

その結果、日常業務が滞り、顧客対応の遅延や売上機会の損失につながる恐れがあります。また、移行後の新システム操作に慣れるまでにユーザーが戸惑い、業務効率が一時的に低下することもあります。こうしたリスクを最小化するには、段階的な移行や並行稼働を取り入れることが有効です。

さらに、ユーザー向けの事前トレーニングや周知活動を徹底することで、業務への影響を抑えつつスムーズな移行を実現できます。

データ移行のリスク

マイグレーションで最も慎重を要する工程の一つがデータ移行です。既存システムから新環境へ大量のデータを移す過程では、データ欠損や重複、整合性の欠如といったリスクが発生します。

特に、異なるデータベース形式や管理ルールを持つ環境間での移行では変換処理が複雑になり、移行後に不具合が見つかることも少なくありません。さらに、移行中に業務を止められない場合は、稼働中システムとの並行処理が必要となり、リスクは一層高まります。

これを防ぐためには、移行計画段階でバックアップ体制を構築し、テスト移行を繰り返して問題点を洗い出すことが重要です。また、移行後の検証プロセスを徹底することで、安定稼働を実現できます。

スキル不足と人材課題

マイグレーションを成功させるには、クラウド技術や最新アーキテクチャに精通した人材が欠かせません。しかし、多くの企業ではIT部門に必要なスキルセットが不足しており、結果として外部ベンダーやコンサルティング企業に依存するケースが多くなります。

この依存度が高まると、コストの増大やベンダーロックインのリスクにつながる可能性もあります。また、既存システムに精通している社内担当者の高齢化や人材不足も課題です。解決には、計画的な人材育成とナレッジ共有の仕組みが必要不可欠です。

さらに、移行プロジェクト全体を統括できるプロジェクトマネージャーを配置し、外部人材と社内人材の役割を明確に分担することが、円滑な進行の鍵となります。

標準化・互換性の問題

マイグレーションでは、既存システムと新環境との間で標準化や互換性に関する問題が発生しやすい点も大きなリスクです。古いシステムは独自仕様で構築されているケースが多く、そのままでは最新のクラウド基盤や外部サービスと連携できないことがあります。

結果として、追加の改修や中間システムを導入せざるを得ず、コストや工期が増大するリスクがあります。また、標準化が不十分だと将来的な拡張やシステム連携に支障をきたし、再びレガシー化が進んでしまう恐れもあります。こうした課題を避けるには、移行計画段階で標準化ポリシーを策定し、業界標準に準拠したアーキテクチャを採用することが重要です。

互換性を確保することは、中長期的なシステムの持続性にも直結します。

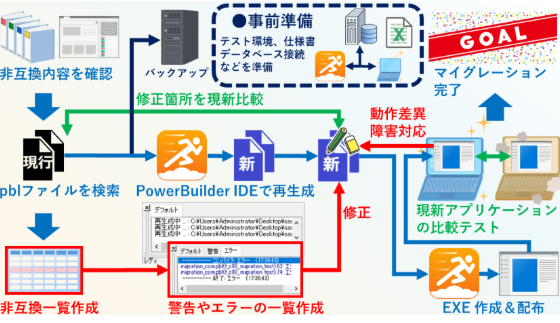

マイグレーションのプロセス

マイグレーションは単なるシステム移行ではなく、事業の継続性や成長戦略に直結する重要なプロジェクトです。成功させるためには、場当たり的に作業を進めるのではなく、企画から運用・改善まで一貫したプロセスを踏むことが求められます。

特に、現行システムの課題把握や移行後の業務フロー設計、リスク低減のための検証が不可欠です。ここでは、マイグレーションの標準的なプロセスを5つのステップに分けて解説します。

企画する

マイグレーションの第一歩は、企画です。現行システムの老朽化やコスト増大などの課題を整理し、なぜ移行が必要なのかを明確にします。そのうえで、移行対象となるシステム範囲や優先順位を決め、関係部門の合意形成を図ることが重要です。

また、移行にかかる期間や概算コストを試算し、経営層に対して投資対効果を示すことで、プロジェクトを推進する基盤を整えます。企画段階では移行の目的と達成すべきゴールを具体的に定義することが、後工程の指針となります。

戦略を立て、分析を行う

企画で定義した目的を達成するために、次は戦略立案と現状分析を行います。現行システムの機能・性能・利用状況を棚卸しし、どの機能を移行するか、廃止するかを明確化します。

また、クラウド移行かオンプレミス再構築かといった方式の選択も戦略の一部です。この段階では、移行に伴うリスクと課題を洗い出し、優先度を付けて対応策を検討します。さらに、業務部門とIT部門の双方から要件を収集することで、実際の業務フローに即した戦略を構築可能です。

徹底した分析を行うことで、無駄なコストや移行後の不具合を未然に防ぐことができます。

PoC(実証実験)を行う

戦略を立てたら、PoC(Proof of Concept=概念実証)で計画の妥当性を確認します。新しいシステム基盤における性能、セキュリティ、運用性を小規模に検証し、想定通りに動作するかを確認するのが目的です。PoCを行うことで、予期せぬ技術的課題やコストの増加要因を早期に把握できます。

また、関係者に成果を提示することで、経営層や現場の理解と協力を得やすくなります。PoCの結果を踏まえ、必要に応じて戦略を修正し、本格的な設計・開発に進む前のリスクを最小化するのがポイントです。

設計する

PoCで得られた知見をもとに、本格的なシステム設計を行います。移行対象データの変換ルール、システム構成、ネットワーク設計、セキュリティポリシーなどを具体的に定義し、移行後の運用体制を整備します。

設計フェーズでは、既存システムと新システムの整合性を意識しながら、業務プロセスの効率化も同時に検討することが重要です。また、移行手順書やバックアップ計画を作成することで、移行中のトラブル発生時にも迅速に対応できる体制を構築できます。設計の質が移行の成否を大きく左右するため、細部にわたる検討が欠かせません。

運用・改善を行う

システムの移行が完了したら、そこで終わりではなく、安定稼働と継続的な改善が必要です。運用フェーズでは、システムの監視体制を整備し、障害対応やセキュリティパッチ適用を適切に実施します。また、移行後の業務フローにおける課題を洗い出し、改善策を講じることで、業務効率をさらに高められます。

ユーザーからのフィードバックを積極的に収集し、システムの利便性や機能強化につなげることも重要です。加えて、定期的に運用コストやパフォーマンスを評価し、必要に応じて最適化を進めることで、マイグレーションの効果を長期的に維持できます。

マイグレーションの成功事例3選

マイグレーションは理論や概念だけでなく、実際の導入事例から学ぶことが大切です。国内の大手企業においても、老朽化したシステムの維持やグローバル事業展開への対応、そしてDX推進を背景に、マイグレーションを戦略的に実施する動きが加速しています。

成功事例に共通するのは、明確な目的設定と緻密な移行計画、そして信頼できるパートナーの存在です。ここでは、アサヒグループホールディングス株式会社、株式会社LIXIL、マレリ株式会社の3社の事例を紹介します。

アサヒグループホールディングス株式会社

アサヒグループホールディングス株式会社では、長年使用してきた基幹システムの老朽化が進み、保守コストの増大やシステム障害リスクが大きな課題となっていました。そこで、Canon ITソリューションズと連携し、マイグレーションを実施。移行プロジェクトでは、既存の業務機能を損なうことなく新システムへ移し替える「リホスト」型のアプローチを採用しました。

その結果、保守コストを大幅に削減すると同時に、安定稼働を確保。さらに、今後のシステム拡張やクラウド利用を見据えた柔軟な基盤を整備することに成功しました。グループ全体のガバナンス強化にもつながり、経営の持続性を支える重要な成果を上げています。

株式会社 LIXIL

株式会社LIXILでは、グローバル規模での事業展開が進む中、各地域で運用されるシステムの分散と複雑化が経営上の課題となっていました。特に、異なるプラットフォームやシステム間の非効率な連携が、業務スピードを阻害する要因となっていたのです。

これに対し、Canon ITソリューションズの支援を受け、既存アプリケーションを最新基盤へ移行するマイグレーションを実施しました。移行後は、システムの標準化とデータ連携の効率化が進み、経営情報の一元管理が可能に。

これにより、グローバル規模での迅速な意思決定を支える体制が整備されました。結果として、業務効率化と経営基盤の強化を両立させる成功事例となっています。

参照元:Micro Focus Enterprise Serverの活用で、高精度かつ高品質なマイグレーションを実現

マレリ株式会社

自動車部品メーカーのマレリ株式会社は、世界各地で多数のシステムを運用していましたが、基幹システムの老朽化や分散化が大きな経営課題でした。特に、システム障害発生時の対応コストや、グローバル標準に対応できない点がリスクとして顕在化していたのです。

同社はCanon ITソリューションズと協力し、大規模なマイグレーションプロジェクトを実行しました。既存システムの信頼性を維持しながら新環境へ移行することで、運用コストを削減しつつ、安定した業務基盤を確立。さらに、グローバル全体でのシステム標準化を実現し、経営スピードの向上と競争力強化につなげています。マイグレーションの成功により、DX推進の足掛かりも築かれました。

参照元:Micro Focus Enterprise Serverの熟練したスキルを活かし、大規模マイグレーションを計画通り完遂

理想的なマイグレーションパートナー

マイグレーションを成功させるためには、単に技術力のあるベンダーを選ぶだけでは不十分です。企業が抱える課題を的確に理解し、業種や事業規模に応じた最適なソリューションを提案できるパートナーが必要です。

特に、初期コストの最適化・リスクを抑えた段階的移行・クラウドやAIを活用した拡張性の確保といった観点を押さえられるかどうかが、プロジェクトの成否を大きく左右します。HBLABは、これらの要件に応える理想的なマイグレーションパートナーです。クラウド移行、システム再構築、AI連携といった幅広い実績を持ち、最新技術を駆使したソリューション提案に強みを発揮しています。

さらに、ベトナム拠点を活用したオフショア開発により、高品質かつコスト効率の高いサービスを提供できる点も大きな魅力です。加えて、日本人コンサルタントがプロジェクト全体を伴走し、要件定義から移行後の運用サポートまで一貫して支援します。

技術力・コスト最適化・サポート体制を兼ね備えたHBLABは、マイグレーションを安心して任せられるパートナーとして、多くの企業のDX推進を支えています。

まとめ

マイグレーションは、レガシーシステムからの脱却やセキュリティ強化、業務効率化を実現するうえで欠かせない取り組みです。リホストからリファクタリング、リプレースまで多様な手法があり、目的や課題に応じて最適な選択を行うことが成功の鍵となります。

HBLABは、クラウド移行やシステム再構築の豊富な実績に加え、AI活用やオフショア開発を強みとし、コスト効率と技術力を両立した最適なソリューションを提供可能です。マイグレーションを検討されている企業は、ぜひHBLABを信頼できるパートナーとしてご活用ください。